通報が入ったのは、午前二時過ぎだった。

京都府警の通信指令サーバが自動対応を開始し、割り出された端末の位置情報はコンマ一秒も掛からず所轄の警察官に共有される。下鴨付近を巡回していたパトカーが、もっとも現場に近かった。とっぷりと暗い細道を流していた車両は、フロントガラスにレイヤ表示される通報概要とナビゲーションに従い、サイレンを鳴らしながら現場へ急行する。

『殺人事件の可能性が濃厚』

警らに勤しんでいた里村巡査は、府警本部サーバの下した判断を、呪われた神託のように感じていた。人が死ぬことは、そう珍しいことではない。技術の進歩はあらゆる犯罪の抑止に尽力しているが、それでも人間の悪意を残らず摘み取る域にまでは、まったく達していない。むしろ雑多な犯罪の抑止という間引きによって、重犯罪の根が深くなっている気がする。統計的な指数ではない。単なる彼の肌感覚ではあるが。

「あれ、里村さん。ここって夕辻の敷地じゃないっすか?」

フロントガラスの右上に映る目的地を指して、助手席の倉田巡査が言う。里村はバディの横顔を一瞬だけ見やって、

「知ってんのか?」

「四辻の分家っす。もとは洛中に住んでたらしいけど、三代くらい前に都落ちして、この辺に住むようになったって」

里村は苦笑する。都落ち、という倉田の言が、如何にもな台詞だったせいだ。京都の人間の洛中、洛外の特権意識は偏執的だ。彼は倉田に、神亀の遷都は京都にとって当然の栄誉である、といった持論があることを知っていた。彼が変わり者なわけではない。京都出身者は、とかく歴史ある一族のお家騒動に関して耳が早い。本家、分家、没落、都落ち。ご苦労なことだ。

倉田の言う夕辻の敷地まで、10分も掛からなかった。周囲に民家はない。比叡山の裾野に広がる広葉樹林を堰き止めるかのように、その赤い屋敷は建っていた。

二階建ての洋館。周りを囲う石塀の向こうに、丁寧に刈られた芝生の庭が窺える。門構えは一般住宅と比べると三倍ほどの大きさがあり、住居というよりは美術館のような公共施設を思わせる。里村の印象は果たして当たっていたらしく、石塀には大理石の表札があり、『ギャラリー 夕辻』との銘が彫られていた。

深夜にもかかわらず、門は開け放たれていた。遠くから他の警らのサイレンが聞こえてくるものの、敷地の中からの物音は聞こえない。里村は倉田に目配せをすると、テザー銃を手に素早く敷地の中へと入っていった。

「夕辻さん! 警察です!」

観音開きと思しきドアには古めかしい青銅のノッカーがついていた。里村はそれでノックしながら、大きな声で呼びかける。返事はなく、ドアの向こうで誰かが動く気配もない。何の反応もないことを確認した里村はノッカーから手を離し、ドアノブを掴む。鍵は掛かっていないようだった。

「夕辻さん! 入りますよ!」

万が一を考えて倉田にフォローを頼み、里村がドアを開ける。外開きのドアは蝶番でも歪んでいるのか、妙に重かった。隙間から光は漏れない。室内は暗いようだ。倉田がライトを点けて、少しずつ開いていく隙間に向けた。

だがドアを開ききったとき、里村と倉田は同時に、もう自分たちにできることは何もないことを悟った。

仰向けに倒れていた男の胸に突き刺さり、血に塗れた鉄杭が、既に被害者が死んでいることを、これ以上なく雄弁に語っていたからだ。

「倉田。トラバリ(※規制線テープのこと)取ってこい。俺は本部に連絡入れる」

「はい、了解っす」

倉田が走り出すや否や、里村は無線の回線を入れた。

「こちら警ら隊の伊号八番の里村。通報があった家屋で〇二一四、マル害発見。以後、現場の保全に努めます。繰り返す……」

里村が無線で連絡をしている間にも、通報を受けたパトカーが続々と集まってくる。不揃いに回る回転灯の赤によって、周囲の空気は否が応にも緊迫していくのが判った。

数えて三番目のパトカーから、スーツ姿の男が降りてきた。刑事課の伊沢だ。倉田が玄関にトラバリを貼っている横で、里村は伊沢に敬礼をして、

「お早いお着きで。伊沢刑事」

「俺が当直のときにコレだもんな。イヤになっちゃうよ」

ため息を吐いた伊沢は里村に敬礼を返し、コートのポケットから手袋を出しながら洋館の方へ歩いていく。伊沢はトラバリを潜るようにして現場に入り、両手に手袋を嵌める。

血の臭いが濃かった。伊沢は顔をしかめる。ペンライトを取り出すと、玄関脇にあった電灯のスイッチを暗闇の中から見つけ出し、

「血痕は……ねぇな。拭いたのかもしれん。とりあえず点けようか。どっこらせ」

伊沢はスイッチをオンにする。果たして電気は点き、暗がりに沈んでいた室内の全容が明らかになる。彼は目を見開いた。

室内はホールのようになっていた。ゴシックな赤絨毯が広々と敷かれた上に、まるでこの広間そのものがバランスゲームの盤ででもあるかのように、多種多様な物品が鎮座している。西洋風の甲冑、飾り彫りの凝らされた調度品、黒ずんだ金属の鳥かごや装飾品などなど。

「ギャラリーってよりは……」

「えぇ、アンティークショップのようですね」

伊沢の独り言を継いで言ってきたのは、彼と同じく刑事課の相馬だった。彼は黒の革手袋をつけたままデバイスに目を落とし、

「現に、古物商許可の登録も提出されています。登録者は、夕辻モリス氏です」

相馬が伊沢にデバイスの画面を見せる。そこにはやせ型の白人男性の顔写真が掲載されていた。伊沢は広間の中央に転がる死体の面相を確認する。死体はグロテスクな悪魔の彫像のように表情を歪めているが、相馬のデバイスに映る人物に相違ないように思えた。

伊沢はペンライトを見開かれた死体の目に向ける。アンバーの虹彩は琥珀のようだった。瞳孔の対光反射は無い。脈もない。体温はほとんど失われておらず、死後硬直もない。詳しくは検死待ちだが、死後三十分も経過していないだろう。

「じゃ、このホトケさんはその、夕辻モリスで、ほぼ間違いなしか」

伊沢はため息交じりにそう言うと、モリスの死体に向けて手を合わせた。むにゃむにゃと口ごもるように簡素な読経を済ませると、相馬を伴って現場を後にする。既にワラワラと鑑識の人員が集まり始めていた。

「死因は杭じゃねぇな」

伊沢がネクタイを緩めながら呟く。デバイスを操作していた相馬が、チラと伊沢を見た。

「出血が多過ぎだ。血の溜まり方もおかしい。見たか、相馬。やっこさん、首に外傷があった」

「いえ、まだです。切創でしたか?」

「いやぁ、これが違うんだよ。ありゃ刺傷だな。でっかい穴が空いてやがった。それも……」

伊沢が自分の首筋を人差し指でトン、トンと二度突いた。

「同じような穴が二か所だ。あの位置なら頸動脈はズタズタだろ。間違いなく致命傷だ」

「となると、あの杭は何なんでしょうね」

相馬がデバイスをスワイプし、モリスの死体が写った画像を表示させる。彼は伊沢がデバイスを覗き込んでいるのを確認してから、死体に刺さった杭を指さす。

「伊沢さん、凶器は、この杭だと思います?」

「無いな。まず無い。径が違いすぎる。首の穴は精々1センチってとこだ。この杭じゃデカすぎる」

「持ち替えたってことですか?」

「だろうな。何か鋭利なモンで首を突いた後で、倒れたガイシャに杭を突き立てたってわけだ」

「変ですね」

「あぁ、変だ」

頷いた伊沢が渋い顔をする。

ひとつの殺人で異なる凶器が使われることは、ほぼ無いと言っていい。まして今回のように、既に致命傷を与えることが出来ている凶器を手放すパターンなど、通常では考えられない。

「通報を受けてから、警らの里村が現着するまで、八分ちょいですね」

相馬が通信本部のサーバにアクセスし、その事実を確認する。

「通報元の生体認証はクリア。ガイシャの夕辻モリスで間違いないですね。犯人としては、一刻も早く逃げなきゃいけない状況だった。なのに、致命傷を与えた後、わざわざ杭を持ち出して突き立てる意味が判りません」

「どうだろうな。致命傷を与えたからこそ、杭を刺さなきゃいけなかった……なんてこともあるかもしれんぞ」

「……え?」

「伊沢刑事! 相馬刑事!」

当惑する相馬を他所に、警らの倉田が走ってきた。倉田は二人に敬礼をするとデバイスを開いて報告の姿勢に入る。伊沢が軽く敬礼を返して、

「ご苦労。ガイシャの身内、洗えたか?」

「ハイ。夕辻家は、モリスさんと娘の二人暮らしっす。奥さんはずいぶん前に亡くなってるそうで、他に家族はなし。本家にあたる四辻家は、まだ確認中っすね」

「で、その娘に連絡は?」

「取れませんね。居住スペースにも、誰も居ませんでした」

「重要参考人、ってわけだ」

伊沢がうんざりした風に吐き捨てる。殺された父。連絡のつかない娘。胸糞の悪い構図が臭い立ってくる。伊沢は倉田の肩をポンと叩き、

「すまんが、本部に娘の捜索願、出してくれ。それと箝口令。ホトケさんの状態をブンヤに知られないようにな。またマスコミが騒ぐから」

「承知しました」

敬礼した倉田が、無線で本部に連絡する。

伊沢は倉田に背を向けて歩き出した。相馬がその背を追う。

「相馬、ガイシャの通報音声、聞いたか?」

「えぇ。聞きました。だいぶ錯乱してましたね。『吸血鬼に殺される』だのなんだの」

相馬が肩を竦めながら言う。その声にはハッキリと冷笑の意が含まれていた。吸血鬼なんてナンセンスだ。そんなもの存在するわけがない、と。

――だが、一応の筋は通る。伊沢はそう考えていた。

モリスの首の傷が吸血鬼の牙によるものだったとすると、モリスは吸血鬼に噛まれた、ということになる。吸血鬼に噛まれ、血を吸われた者は死後に復活するというのが定説だ。

だから、犯人はモリスの胸に杭を立てる必要があった。

死後、彼が蘇らないように。

それが荒唐無稽な推論だとは、伊沢には思えなかった。恐らくその見立ては、犯人にとって重要な意味があった。そうでなくては、致命傷を負ったモリスに杭を刺す理由がない。

「伊沢さん、ガイシャの娘の情報、出ました」

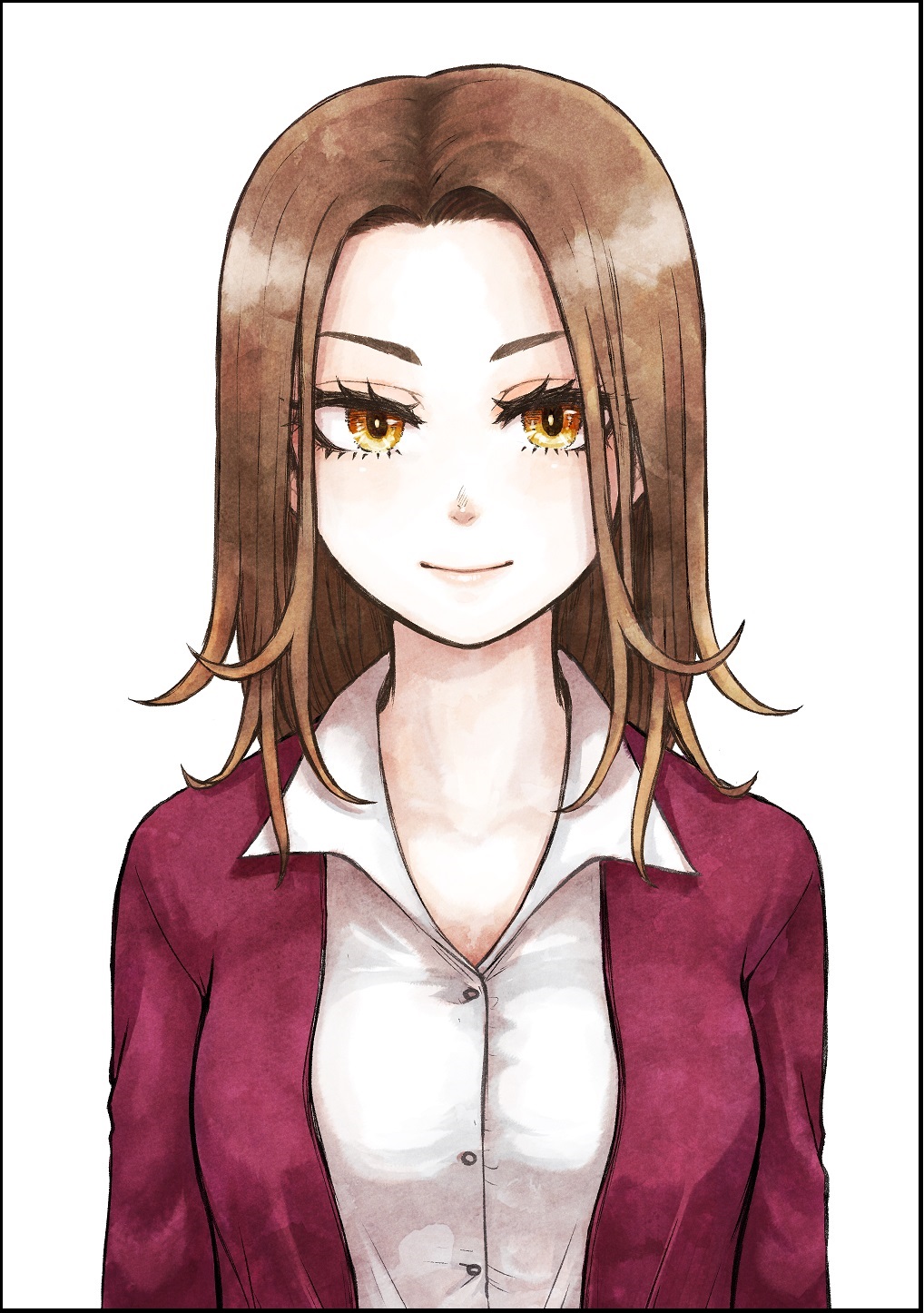

相馬がデバイスの画面を見せてくる。夕辻モリスの娘の戸籍データから引っ張ってきたと思しき個人情報が表示されていた。彼女の顔の写真も載っている。

父親譲りなのだろう、琥珀色の瞳が印象的だった。端正な顔立ちだが、どこか近寄りがたい雰囲気がある。酉京都大学の伝承民俗学部に在籍しており、特待生制度を利用しているとのことなので、よほどの才女なのだろう。

名前は――

京都府警の通信指令サーバが自動対応を開始し、割り出された端末の位置情報はコンマ一秒も掛からず所轄の警察官に共有される。下鴨付近を巡回していたパトカーが、もっとも現場に近かった。とっぷりと暗い細道を流していた車両は、フロントガラスにレイヤ表示される通報概要とナビゲーションに従い、サイレンを鳴らしながら現場へ急行する。

『殺人事件の可能性が濃厚』

警らに勤しんでいた里村巡査は、府警本部サーバの下した判断を、呪われた神託のように感じていた。人が死ぬことは、そう珍しいことではない。技術の進歩はあらゆる犯罪の抑止に尽力しているが、それでも人間の悪意を残らず摘み取る域にまでは、まったく達していない。むしろ雑多な犯罪の抑止という間引きによって、重犯罪の根が深くなっている気がする。統計的な指数ではない。単なる彼の肌感覚ではあるが。

「あれ、里村さん。ここって夕辻の敷地じゃないっすか?」

フロントガラスの右上に映る目的地を指して、助手席の倉田巡査が言う。里村はバディの横顔を一瞬だけ見やって、

「知ってんのか?」

「四辻の分家っす。もとは洛中に住んでたらしいけど、三代くらい前に都落ちして、この辺に住むようになったって」

里村は苦笑する。都落ち、という倉田の言が、如何にもな台詞だったせいだ。京都の人間の洛中、洛外の特権意識は偏執的だ。彼は倉田に、神亀の遷都は京都にとって当然の栄誉である、といった持論があることを知っていた。彼が変わり者なわけではない。京都出身者は、とかく歴史ある一族のお家騒動に関して耳が早い。本家、分家、没落、都落ち。ご苦労なことだ。

倉田の言う夕辻の敷地まで、10分も掛からなかった。周囲に民家はない。比叡山の裾野に広がる広葉樹林を堰き止めるかのように、その赤い屋敷は建っていた。

二階建ての洋館。周りを囲う石塀の向こうに、丁寧に刈られた芝生の庭が窺える。門構えは一般住宅と比べると三倍ほどの大きさがあり、住居というよりは美術館のような公共施設を思わせる。里村の印象は果たして当たっていたらしく、石塀には大理石の表札があり、『ギャラリー 夕辻』との銘が彫られていた。

深夜にもかかわらず、門は開け放たれていた。遠くから他の警らのサイレンが聞こえてくるものの、敷地の中からの物音は聞こえない。里村は倉田に目配せをすると、テザー銃を手に素早く敷地の中へと入っていった。

「夕辻さん! 警察です!」

観音開きと思しきドアには古めかしい青銅のノッカーがついていた。里村はそれでノックしながら、大きな声で呼びかける。返事はなく、ドアの向こうで誰かが動く気配もない。何の反応もないことを確認した里村はノッカーから手を離し、ドアノブを掴む。鍵は掛かっていないようだった。

「夕辻さん! 入りますよ!」

万が一を考えて倉田にフォローを頼み、里村がドアを開ける。外開きのドアは蝶番でも歪んでいるのか、妙に重かった。隙間から光は漏れない。室内は暗いようだ。倉田がライトを点けて、少しずつ開いていく隙間に向けた。

だがドアを開ききったとき、里村と倉田は同時に、もう自分たちにできることは何もないことを悟った。

仰向けに倒れていた男の胸に突き刺さり、血に塗れた鉄杭が、既に被害者が死んでいることを、これ以上なく雄弁に語っていたからだ。

「倉田。トラバリ(※規制線テープのこと)取ってこい。俺は本部に連絡入れる」

「はい、了解っす」

倉田が走り出すや否や、里村は無線の回線を入れた。

「こちら警ら隊の伊号八番の里村。通報があった家屋で〇二一四、マル害発見。以後、現場の保全に努めます。繰り返す……」

里村が無線で連絡をしている間にも、通報を受けたパトカーが続々と集まってくる。不揃いに回る回転灯の赤によって、周囲の空気は否が応にも緊迫していくのが判った。

数えて三番目のパトカーから、スーツ姿の男が降りてきた。刑事課の伊沢だ。倉田が玄関にトラバリを貼っている横で、里村は伊沢に敬礼をして、

「お早いお着きで。伊沢刑事」

「俺が当直のときにコレだもんな。イヤになっちゃうよ」

ため息を吐いた伊沢は里村に敬礼を返し、コートのポケットから手袋を出しながら洋館の方へ歩いていく。伊沢はトラバリを潜るようにして現場に入り、両手に手袋を嵌める。

血の臭いが濃かった。伊沢は顔をしかめる。ペンライトを取り出すと、玄関脇にあった電灯のスイッチを暗闇の中から見つけ出し、

「血痕は……ねぇな。拭いたのかもしれん。とりあえず点けようか。どっこらせ」

伊沢はスイッチをオンにする。果たして電気は点き、暗がりに沈んでいた室内の全容が明らかになる。彼は目を見開いた。

室内はホールのようになっていた。ゴシックな赤絨毯が広々と敷かれた上に、まるでこの広間そのものがバランスゲームの盤ででもあるかのように、多種多様な物品が鎮座している。西洋風の甲冑、飾り彫りの凝らされた調度品、黒ずんだ金属の鳥かごや装飾品などなど。

「ギャラリーってよりは……」

「えぇ、アンティークショップのようですね」

伊沢の独り言を継いで言ってきたのは、彼と同じく刑事課の相馬だった。彼は黒の革手袋をつけたままデバイスに目を落とし、

「現に、古物商許可の登録も提出されています。登録者は、夕辻モリス氏です」

相馬が伊沢にデバイスの画面を見せる。そこにはやせ型の白人男性の顔写真が掲載されていた。伊沢は広間の中央に転がる死体の面相を確認する。死体はグロテスクな悪魔の彫像のように表情を歪めているが、相馬のデバイスに映る人物に相違ないように思えた。

伊沢はペンライトを見開かれた死体の目に向ける。アンバーの虹彩は琥珀のようだった。瞳孔の対光反射は無い。脈もない。体温はほとんど失われておらず、死後硬直もない。詳しくは検死待ちだが、死後三十分も経過していないだろう。

「じゃ、このホトケさんはその、夕辻モリスで、ほぼ間違いなしか」

伊沢はため息交じりにそう言うと、モリスの死体に向けて手を合わせた。むにゃむにゃと口ごもるように簡素な読経を済ませると、相馬を伴って現場を後にする。既にワラワラと鑑識の人員が集まり始めていた。

「死因は杭じゃねぇな」

伊沢がネクタイを緩めながら呟く。デバイスを操作していた相馬が、チラと伊沢を見た。

「出血が多過ぎだ。血の溜まり方もおかしい。見たか、相馬。やっこさん、首に外傷があった」

「いえ、まだです。切創でしたか?」

「いやぁ、これが違うんだよ。ありゃ刺傷だな。でっかい穴が空いてやがった。それも……」

伊沢が自分の首筋を人差し指でトン、トンと二度突いた。

「同じような穴が二か所だ。あの位置なら頸動脈はズタズタだろ。間違いなく致命傷だ」

「となると、あの杭は何なんでしょうね」

相馬がデバイスをスワイプし、モリスの死体が写った画像を表示させる。彼は伊沢がデバイスを覗き込んでいるのを確認してから、死体に刺さった杭を指さす。

「伊沢さん、凶器は、この杭だと思います?」

「無いな。まず無い。径が違いすぎる。首の穴は精々1センチってとこだ。この杭じゃデカすぎる」

「持ち替えたってことですか?」

「だろうな。何か鋭利なモンで首を突いた後で、倒れたガイシャに杭を突き立てたってわけだ」

「変ですね」

「あぁ、変だ」

頷いた伊沢が渋い顔をする。

ひとつの殺人で異なる凶器が使われることは、ほぼ無いと言っていい。まして今回のように、既に致命傷を与えることが出来ている凶器を手放すパターンなど、通常では考えられない。

「通報を受けてから、警らの里村が現着するまで、八分ちょいですね」

相馬が通信本部のサーバにアクセスし、その事実を確認する。

「通報元の生体認証はクリア。ガイシャの夕辻モリスで間違いないですね。犯人としては、一刻も早く逃げなきゃいけない状況だった。なのに、致命傷を与えた後、わざわざ杭を持ち出して突き立てる意味が判りません」

「どうだろうな。致命傷を与えたからこそ、杭を刺さなきゃいけなかった……なんてこともあるかもしれんぞ」

「……え?」

「伊沢刑事! 相馬刑事!」

当惑する相馬を他所に、警らの倉田が走ってきた。倉田は二人に敬礼をするとデバイスを開いて報告の姿勢に入る。伊沢が軽く敬礼を返して、

「ご苦労。ガイシャの身内、洗えたか?」

「ハイ。夕辻家は、モリスさんと娘の二人暮らしっす。奥さんはずいぶん前に亡くなってるそうで、他に家族はなし。本家にあたる四辻家は、まだ確認中っすね」

「で、その娘に連絡は?」

「取れませんね。居住スペースにも、誰も居ませんでした」

「重要参考人、ってわけだ」

伊沢がうんざりした風に吐き捨てる。殺された父。連絡のつかない娘。胸糞の悪い構図が臭い立ってくる。伊沢は倉田の肩をポンと叩き、

「すまんが、本部に娘の捜索願、出してくれ。それと箝口令。ホトケさんの状態をブンヤに知られないようにな。またマスコミが騒ぐから」

「承知しました」

敬礼した倉田が、無線で本部に連絡する。

伊沢は倉田に背を向けて歩き出した。相馬がその背を追う。

「相馬、ガイシャの通報音声、聞いたか?」

「えぇ。聞きました。だいぶ錯乱してましたね。『吸血鬼に殺される』だのなんだの」

相馬が肩を竦めながら言う。その声にはハッキリと冷笑の意が含まれていた。吸血鬼なんてナンセンスだ。そんなもの存在するわけがない、と。

――だが、一応の筋は通る。伊沢はそう考えていた。

モリスの首の傷が吸血鬼の牙によるものだったとすると、モリスは吸血鬼に噛まれた、ということになる。吸血鬼に噛まれ、血を吸われた者は死後に復活するというのが定説だ。

だから、犯人はモリスの胸に杭を立てる必要があった。

死後、彼が蘇らないように。

それが荒唐無稽な推論だとは、伊沢には思えなかった。恐らくその見立ては、犯人にとって重要な意味があった。そうでなくては、致命傷を負ったモリスに杭を刺す理由がない。

「伊沢さん、ガイシャの娘の情報、出ました」

相馬がデバイスの画面を見せてくる。夕辻モリスの娘の戸籍データから引っ張ってきたと思しき個人情報が表示されていた。彼女の顔の写真も載っている。

父親譲りなのだろう、琥珀色の瞳が印象的だった。端正な顔立ちだが、どこか近寄りがたい雰囲気がある。酉京都大学の伝承民俗学部に在籍しており、特待生制度を利用しているとのことなので、よほどの才女なのだろう。

名前は――