1

私の部屋の向かいに住んでいた鈴木という中年の男は、冬毛のたぬきを連想させるふくよかな見た目をしていた。一見して、この人は子供の誕生日に茶屋のカステラとか羊羹とかを買って帰るような、いいお父さんなのだろうな、という印象を受ける。ただ実際のところ、子沢山の人里では珍しいことに、この長屋に入居している人達は全員一人暮らしだった。だから、この人には子供どころか奥さんもいなかった。

この長屋に住んでいた間、私は鈴木と大した関わりを持たなかった。ろくにしゃべった記憶さえない。ただ、彼が青果の卸売市場に勤めていることだけは知っている。

どうしてかというと、人を驚かした帰りの真夜中、出勤する彼と出くわしたことがあるからだ。

なお、私にとって「人を驚かし怖がらせる」という行為は、人間でいうところの食事にあたる。普通の食事と違う点は、それが必ずしも成功するとは限らない、という点だ。だから、いかに食事を効率的に行うか、ということは私の生活の中でかなり切実な問題になっている。

真夜中、おおよそ子の刻あたりに、長屋から住人の起きている気配が消えたのを見計らって、人里の中でいつも着ている臙脂色の着物を脱ぎ、黒と赤を基調とした妖怪衣装にてきぱきと着替え、人里を出る。これがいつもの流れだった。

*

その夜私が味わった恐怖は体に悪そうな菓子の甘さがした。べとべとに黒蜜を垂らしたくるみ柚餅子のような、原材料の風味など知ったことかという感じの。

妖怪の山の裏手にある中有の道に行き、つい先ほどまで、出店の陰で阿片を吸って呂律が回らなくなっていた人間の集団を、これでもかというほど生首で追いまわしていたのだった。結局帰路についたのは寅の初刻くらいだった。人里に戻ってきた今でも、口の中には先ほどまで感じていた幸福な味の余韻が残っている。食事が例を見ないくらいに上手くいったので、私はかなりご機嫌だった。途中でうっかり顔が緩まないよう両手の指先で時折頬骨のあたりを揉みながら帰り道を歩いたくらいには。周りに誰もいないのはわかっているのだけれど。

里の門を入ってすぐの、両脇に田んぼが並ぶ道の途中で、あるものを見て私は足を止めた。「警告 近辺に妖怪出没」という手作りの看板が作られ、かかしに寄り添うように立てかけられていたのだった。思わず顔を顰める。別にこれを立てた人間は悪いわけではないというか、これが立てかけられたきっかけであろう、先週の御子柴の件を考えれば、至極当然なのだけれど。ただ、せっかくの興を削がれてしまった気分にはなった。

「まともな妖怪なら、人里の中なんかで襲わないっての……」

口に出して悪態をついてみる。もし近くに聞き耳でも立てている人がいたら、私はものすごく狼狽しただろう。だがこんな真夜中だし、聞いている人は誰もいない。

そんな調子で、まあ正直言って、私は浮き足立っていた。

軽やかな足取りで長屋に戻り、自室の扉に手をかけた、次の瞬間だった。

向かいの部屋の扉が突然きしんだ音を立てた。体が固まる。引き続いて、その扉が慎重に、遠慮がちな手つきで開かれる音が耳の中に入ってきた。

数秒の間ののち硬直から立ち直った私は、ほとんど反射的に振り向いて、夜風に靡いていたマントを慌てて自分の体に引き寄せると、その場に身をかがめた。その後で、たった今自分のしたことが完全に非合理的な行動だと気付いて後悔した。どうせ部屋の前にいるのだから、さっさと家の中に入ってしまえばよかったのに。

部屋の扉の前でうずくまっている私の姿を鈴木が認識したその瞬間、彼が抱いたらしき恐怖の味が、私の舌先に砂糖水の雫を落としたように広がって、やがて消えた。それは本当にわずかな恐怖だった。先ほど薬を喫って遊んでいた人間から得た恐怖と比べると、千分の一にも満たないほどの。

それから数秒の間、私は提灯を持ったまま硬直している鈴木と黙って相対していた。提灯の橙色の明かりが、彼の青色のくたびれた着物と、小さな眼の窪みと、その下にある隈と、顔の皺をくっきり映し出している。

「……こんな時間にどうしたんです」

先に口を開いたのは私だった。向こうから何か訊かれたら困るから、いっそ先手を取ってしまえと思ったのだった。そしてやはり、すぐに後悔した。私が逆の立場だったと仮定して冷静に考えれば、絶対に「あんたこそどうしたんですか、見慣れない格好をして」と訊き返すところだ。

だが鈴木は「仕事、これから野菜の集配」と呟いただけだった。風に消え入ってしまいそうな小さな声だったが、語調には明確な不機嫌というか、寝不足への苛立ちが含まれていた。だまれ。おまえの質問に答える暇があるんならおれはもっと寝ていたかったんだ。そういう感情さえ察せられた。

「そうですか」

私がかすれた声でやっと言うと、鈴木は大儀そうに頷いた。

「夜道ですから気を付けて」

私は早口でそう言い放ち、くるりと身を翻し、背後にあった自宅の扉を勢いよく引いた、引けない。引けない! 錠前がかかっているのを忘れていた。とっさに手鞄から鍵を取り出し、自分でも驚くほどの素早さで開錠すると、身体を引き戸の隙間から部屋の中に滑り込ませ、そしてそっと扉を閉めた。

息を殺し、扉に耳を押し当てる。しばしの間ののち、ぶっきらぼうな足音が遠ざかってやがて聞こえなくなったのを確認すると、私は一気に脱力して、危うく玄関の三和土に座り込みかけた。

とりあえずそれからは寅の初刻よりは必ず早く帰ることにした。そのおかげかそれ以降、鈴木と夜中に鉢合わせすることは一度も無かった。

*

*

2

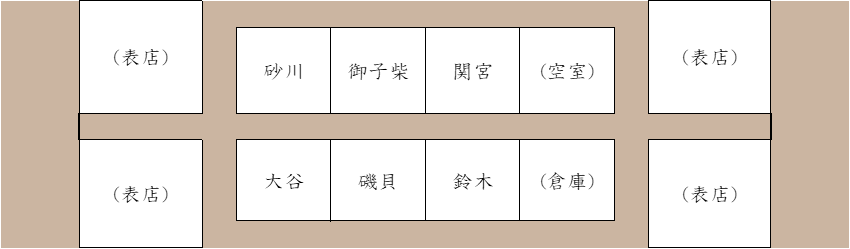

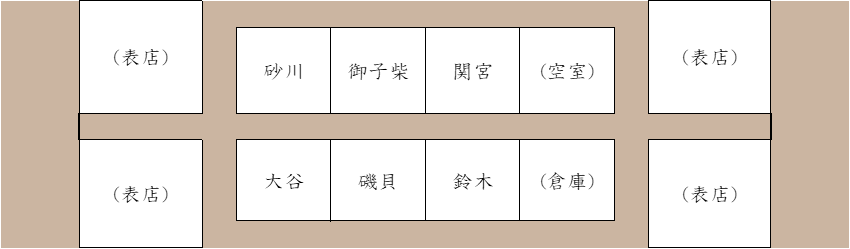

名前を呼ぶのも腹立たしいので、件の性悪女のことを私はヒダリシタと呼んでいた。無論口には出さない、心の中だけで。回覧板に載っている長屋の見取り図で見たときに、その女が左下の部屋に住んでいるからという、それ以上の意味合いはない、何となくの由来で仇名をつけた。ただ、今になって考えると、こいつにはもっと酷い呼称をつけてやればよかったなと思う。

私が他人の恐怖を食料にして生きている妖怪である一方、ヒダリシタは他人の噂話を燃料、もしくは嗜好品にして生きているたぐいの人間だった。少なくとも私にはそう見えた。

ほぼ毎朝、井戸の周りを餌不足の蜘蛛の如くぐるぐる回遊しているこの遣り手婆には、折悪く水を汲みに来た近隣住民を捕まえては、自分が貯めこんでいる噂や陰口を一方的に言って聞かせるという習性があった。それも、阿呆みたいな声量で。

私は井戸の周辺では自分なりに話しかけにくい雰囲気を出していたので、彼女の説法を聞かされた回数は他の人と比べれば(おそらく)少なかったのだけれど、それでも呼び止められたことが確か三回だけある。

彼女の話は、細部は違えどだいたい毎回同じ内容だった。彼女の隣人である磯貝という女が、とにかく気に障るという、その一点について。

一週間に一回の頻度で、夜中に男と口論していてうるさいということ。いつも着ている生成りの着物がみすぼらしくて見ていられないということ。腕に赤いぶつぶつがあって見ていて不快であるということ。自分の持っている噂話を出すなりして、話を広げるとか気の利いたことができない人だということ。挨拶の声が小さいということ。多分育ちが悪いということ。多分貧乏なところの子であるということ。多分親のしつけがなっていないということ。多分両親に見放されているということ。多分片親であるということ。多分親がいないということ。

「あんたもそう思うでしょう?」

三回目の話のとき、煮え切らない返事ばかりする私にヒダリシタは腹が立ってきたのか、姑が嫁に言いつけるような強い口調で私に同意を求めた。そう思わないなんておまえはどうかしている、という口ぶりだった。

適当に首肯しておけばいいものを、私は「はい、そう思います」と返すのが癪に障ったので、「分かりません」という出来の悪い子供みたいな返事をした。ヒダリシタはわかりやすく眉を吊り上げ、生ごみに群がる蝿を追い払うような目つきで私を睨んだ。

何なら、彼女は私に怯んでさえいた。その心理はよく分からない。ただ、そのとき私が感じた彼女の恐怖心は、やたらと粘っこく舌に残った。具体的に言えば、赤味噌の塊をそのまま口に入れたような塩辛さ。

「なに、分からないの?」

「ええ……そうですね、あ、水汲み終わったので、……それじゃ」

その会話以降、ヒダリシタは井戸の近くで私を見かけても声をかけてこなくなった。

*

私が鈴木に妖怪としての姿を目撃された当時、私はすでにヒダリシタの二番手の標的になっていた。一番手は磯貝だった。あくまで、その当時は。

ヒダリシタには、悪口の対象が井戸に近づいてくると、声を抑えるのではなく逆にわざと聞こえるように声量を上げる、という発作的な悪癖があったので、私は彼女が自分に関してどのように言いふらしているのかをおおかた把握していた。

髪を赤色に染めていて品がないということ。いつも着ている臙脂色の着物がみすぼらしくて見ていられないということ。顔に血色が見られず、死人のようで気味が悪いということ。せっかくこっちが話しかけてやってるのにそっけないということ。挨拶を一切しないということ。やはり育ちが悪いということ。やはり親のしつけがなっていないということ。やはり両親に見放されているということ。やはり片親であるということ。親がいないということ。恐らく、ね。どうせあの人もそうよ。きっと。

不幸中の幸いで、妖怪だとは疑われていないようだった。

だが、もし鈴木が何かのきっかけで、食事帰りの私と遭遇した話をヒダリシタに明かしてしまったら? 赤いマントとスカートを身に纏った私の姿をヒダリシタに明かしてしまったら?

その時はさすがに面倒臭いことになるだろうと思った。そんな噂をヒダリシタに広められたら、もうこの近辺には居られなくなるに決まっている。

だから私は相当気を揉んでいて、だが自分からどうこう働きかけることのできる問題でもないので、しばらく鬱々と過ごしていたのだけれど、結局そのことは杞憂に終わった。

大家の砂川から聞いた話によると、朝勤の鈴木はほかの住人と生活時間が異なるので、ヒダリシタの話を聞く機会がほとんど無いらしいのだった。私は彼が少しだけ羨ましくなった。

それにも関わらず一か月後、長屋のほぼすべての住人が私の正体を知ることになる。しかも信じられないことに、私がほぼ自発的に明かしてしまった。

これは後に知ったことなのだけれど、その当時、逆様異変という異変が起こっていた。そのせいで私は、この頃から幻想郷中を覆い始めていたある種の瘴気に憑りつかれてしまったのだった。

3

ヒダリシタにさんざん悪口を言われていた磯貝という三十路の女は、この長屋の中で私が最もよく会話した人間だった。いや「よく会話した」といってもそれは一般的な「よく会話した」の十分の一くらいの頻度だと思う。そもそも私は他者との、人間との会話をあまり好まないので。

それでも磯貝と話す機会が多かった理由は非常に単純だ。私はこの長屋に住んでいた間、豆腐屋で働いており、磯貝はそこの仕事仲間というか、一応先輩という立場だったからだ。

彼女の第一印象としては、とかく仕事をてきぱきやる人間だった。体はどちらかと言うとやせ型なのだけれど、腕だけが妙に太く、石臼(水でふやけた大豆をすり潰す)を回す速さが私の二倍くらいあった。ヒダリシタが悪口を言っていたように、彼女の腕にはかさかさに乾いた赤い斑点がぽつぽつとあったのだけれど、私はそれよりもみみずみたいに皮膚から浮き出た立派な静脈のほうに目が行った。

私はいつも卯の刻、豆腐屋の始業の半刻前に起き、至極適当に化粧を済ませ長屋から十歩進めば着く豆腐屋へと向かう。店の裏口から作業場に入ると、たいていの場合彼女は私よりも先に着いており、割烹着に着替えて仕事の下準備をしていた。

彼女くらい真剣に働けば、何かこの世界の、人里の見え方も変わってくるのかもしれない。ただ、私は稼いだお金のほとんどを酒と甘味と家賃と次に住む長屋への引っ越し代に充てる(容貌がいつまでたっても全く変化しない私は、長いこと同じ場所に住んでいると怪しまれるので普通の人間より頻繁に引っ越さねばならない)。人間と違って食費がほぼ無い分、そこまで生活には困っていなかった。だから必死になれない。遅刻をしているわけではないのだから別にいいだろう、と思ってしまう。

いやそれは建前なのだった。どうして私は妖怪なのに、人間と一緒にこんな作業をしなければならないのでしょうか? という、口が裂けても言えない疑問を、覆い隠して微笑むための。

磯貝とは、家に帰ったら忘れるような世間話はいろいろした覚えがある。

会話の組み立て方が変な人だった。私が言えた義理ではないけれど。

豆腐屋で働き始める前は長屋ですれ違っても会釈するだけの関係だったので、磯貝と最初に交わした会話らしい会話は、向こうの「なんで関宮さんはここで働こうと思ったんですか」という質問だった。初日の仕事を終え、脱いだ割烹着を二人それぞれで畳んでいた時のことだ。

私は「長屋から近くて人と接する必要がないからです」と答えた。経験則的に、こういうたぐいの質問にはあまりに直截に答えると相手は引いて押し黙ることを私は知っている。だからわざとそういう答え方をした。

だがその言葉に対して磯貝は全く表情を変えることなく「私と全く同じですね」と少しの間も置かずに返してきた。自分で堂々と言うことではないが誰がどう見ても私のそれと比べて彼女の労働に対する姿勢は真摯だったから、そんな返事が返ってくると思わず、何と言えばいいか、私は彼女の切り返しに不本意ながら感心して「磯貝さんも人と接する職場は嫌なんですか」と返した。

「ああでも、それをやれ、って指示されたらやりますね、私は」

そう磯貝は答えた。

その返事を聞いてふと思い出したのは、私が井戸で粛々と水を汲んでいた時に、隣で磯貝とヒダリシタが立ち話をしていた場面だった。私がこの長屋に移り住んでから一週間たたないうちの、ヒダリシタがまだ磯貝の悪口をそこまで言っていなかったころの話だ。その時確か彼女は、私が借りる前に、かつてその部屋に入居していた女の悪口を言っていた。

「磯貝さんは、あの人の大根の煮物食べたことあったかしら?」

「え? ありませんけど」

「何だ、残念。表面がべちゃべちゃで中は半生で食べれたもんじゃなかったわ、沸かしてから煮ているらしいのよ。どう思う?」

「ああ、私は南瓜とかよくそうやっちゃいますね」

「あらそう……とにかく、常識なさすぎるわよね、ひょっとして外来人なんじゃないかしら。外来人って炊事をしたことない人が多いと聞くから。あなたどう思う?」

「いやまあ炊事くらいはしてるんじゃないですか」

何というか、いまいち要領を得ないというか、文脈上にないというか、相手が求めていないというか。そういう返事を無意識にしてしまう人なのだった。

それが、磯貝がヒダリシタに目をつけられている理由だったのかもしれない。あの人は自分の会話を盛り上げられない人と接すると、極端に嘆息し、恐怖し、そして敵視するので。

素っ気ない返事しかしない私に対してそうしたように。

*

その日の朝、起床直後の私の体調はすこぶる悪かった。泥沼に落ちて身動きが取れなくなったようなだるさに襲われていた。今思えば、その時点から私は小槌の魔力にあてられていたのだろう。

豆腐屋には半刻遅刻した。すでに額に汗をにじませながら大豆をすり潰していた磯貝に「遅れてすみません」と謝ると、彼女は「顔色悪いですけど、大丈夫?」とだけ言ってすぐに作業に戻った。私はその後もにがり(豆乳に入れる凝固剤)の分量を間違えたり木綿を入れる箱に絹越しを詰めたりと本当に初歩的な失敗を何度もしたのだが、そのことについて磯貝は何も咎めず黙々と自分の仕事をこなしていた。

終業後、失敗ばかりする私を陰で心配していたらしい店主のおじいさんは、これでも食べてがんばりなさい、と言って木製の容器に入れたおからを私にくれた。それに引き続いて、おじいさんは卯の花の一番おいしい作り方について体感四半刻くらいかけて長々と説明してきたのだが、別に私は卯の花が好きではないし何なら豆腐自体もそこまで好きではない。

おじいさんは磯貝にもおからを渡そうとしたが、彼女はそれを受け取らなかった。理由は簡単で、すぐに家に帰ることができないからだ。詳しいことは知らないけれど、以前聞いた話によると、磯貝は豆腐屋で五刻働いた後、そこから歩いて数軒のところにある地区の集会所へと向かい、そこが夕方に閉まるまでの間、書類の整理など諸々の事務作業をしているのだという。磯貝にその説明をされたおじいさんは、どうやらその時が初耳だったらしく、大丈夫か、働きすぎじゃないのか、大丈夫か、と連呼して心配していたが、磯貝は「あのね、私の同僚が、向こうの通りの料理屋で出している湯豆腐を旨い旨いって言って食べてたんですけれど、あれはたぶん私の作った豆腐ですよ、何て言うんでしょう、自分が作っていないのに手料理を振る舞ってるみたいで面白いでしょう」などとまったく面白くない冗談を言ってそれを宥めていた。

豆腐屋から帰宅してから、私は真っ先に布団を引いて寝そべった。着替えることすらしたくなかった。体調は朝方よりひどくなっていたし、その上、仕事中から自分の心の中に芽生えたイライラがいつまでも止んでくれず、何もする気が起きなかったのだった。

こちらに興味がない話を延々としゃべり続けるおじいさんも、今日に限らず全体的に焦点のずれた返事をする磯貝も、豆腐屋の客同士の間で行われる他愛のない、生産性のない会話も、いつもは大して気にならないのに、今日はそのすべてが気に食わなかった。周りを取り囲むあらゆる人々のあらゆる言動が靄になって集積し、私の上にある空気を重くしているような感覚だった。

そんな折に、家の表からヒダリシタの声が聞こえてきた。別の誰かの相槌も聞こえる。おそらく近所の長屋に住んでいる同年代のおばさんだろう。

ふたりがしているのは聞く価値のない話である、ということは分かっていたはずなのに、私は玄関の扉に生首を飛ばして耳をそばだててしまった。ヒダリシタが珍しく井戸以外の場所で会話しているというその一点が、妙に私の好奇心を刺激したのだった。体調が悪くなかったら、どうせろくな話じゃないんだからやめておけ、と私の冷静な面が制止していたはずだったのに。

「……どうする? これ、入会する? 大谷さん、この前妖怪が中心の世の中はおかしいって啖呵切ってたけど」

「あらそんなこと言ってたかしらわたし。……まあね、こういう集まりは、たかが知れてるから。それにあの人、目がおかしかったし」

「ああ、だよねぇ」

「それにね、そもそも妖怪なんてね、恐れるものでもないわ」

「え?」

「あんな連中、ヒモみたいなものよね」

「どうして?」

「妖怪がいなくても人間はやっていけるけど、人間がいないと妖怪はやっていけないのよ」

「と言うと?」

「妖怪は人間を取って食って、怖がらせなければ生きられないって言うじゃない? だとしたら、妖怪の生活ってほかの人間に頼らないと成り立っていないわけ」

「ああー、なるほど」

「あなたにも理解できるでしょう」

「ええ。あ、でもあたしの前でヒモって言葉は出さないでくださいな」

「ヒモっていうか……あー、ほら、寝たきりの御老人? かしらね」

相手の冗談交じりにたしなめるような言葉を受けて、ヒダリシタは濁音の混じった汚い笑い方をした後、確かにそう言った。

その言葉たちは群れをなして木戸の隙間からにじみ、私の耳に入り込み、油汚れのようにこびりついた。私の体の上の、天井を漂う靄が徐々に黒く変色していく。

話の脈絡は何となくしか分からなかったけれど、そんなことはどうでもいい。

妖怪なんて恐れるものでもない? それはこちらが気を遣っているからだ。

確かにあなたの言う通り、妖怪は人間を恐怖させねば生きていけない。だから人間の数を保つことは重要で、そのために人里ができた。人里とは、あまりに弱すぎる人間たちを維持するために作られた場所とみなしていい。

だから、私を含め、普通の妖怪は人里の中では人間を襲わない。その意味で、妖怪は人間に脅威を与えつつも人間を保護している。放っておくとすぐ勝手に死んでしまうあなたたちを。

でも、そんな基本的なことも理解せずにあなたがそこまで仰るならば、私だって相応の対応を取るしかない。それによってあなたが心に傷を負ったとしても、文句を言う権利は最早どこにもない。いつものように、口汚くでたらめを撒き散らす権利はどこにもない。

私は飛ばしていた生首を元に戻すと、布団に沈んでいた体をどうにか起き上がらせて、臙脂色の着物を脱ぎ始めた。帯をほどくために背中に腕を回すと、妙に肩の関節が痛んだ。

いつもは真夜中にしか着ない赤黒い洋装に着替えて、頭に紫色のリボンをつける。手鏡を開いて自分の眼が赤く輝いているのを確認したとき、それまで私にまとわりついていた煤混じりの煙が少しだけ薄くなった気がした。

そのあとの自分が部屋の中で何をして、何を考えて過ごしていたのかはよく覚えていない。ただはっきりしているのは、日が暮れてから、鬱憤が抑えきれなくなって自宅を飛び出し、長屋の近くの通りに沿って流れている運河のあたりで闇雲に暴れ回ったということだけだ。近辺は大騒ぎになって、多くの野次馬が川岸に集まった。その中には当然のように、私が暮らす長屋の住人もいた。

なお、その日の私の帰結についてはあまりに情けないので誰にも言えない。

4

ろくろ首の怪がもたらす恐怖の本質は、普通の隣人だと思っていた人の首が抜けたり伸びたりするという部分にある。

例えば、山奥の闇の中、苔むしたおどろおどろしい襤褸を身に纏い、唸り声を上げている妖怪の首が落ちたとしても、人間は驚かない。そんな非日常的な場所と場面では、何かしらの怪異が起こることなど簡単に予測できるからだ。

普段は人間らしい格好をして、人間らしい暮らしをしている者の首が不意に落ちるから、人間たちは驚く。

だから私は、ろくろ首という妖怪は、人里に住み続ける。「生活感」という、種族に特有の、質の良い恐怖を生むには欠かせない武器を得るために。だから正体を隠すために偽名をつくり、質素な着物を着て、人間とともに働く。

だというのに、私はどうしようもない不器用だから、人間たちの目を気にして生きることがとてもつらいのだった。周りに正体がばれないように注意しながら生きるのが苦痛で仕方がない。他人に少しでも違和感を見出すと、すぐにその理由を暴こうとしてくる連中がいるときは、特に。

一方で、良いことなのか悪いことなのか分からないけれど、最近は(命名決闘法が制定されて以降だろうか)あまり妖怪に抵抗を示さない人間が増えてきた。妖怪もそれに同調するかのように、人里に堂々と出入りするようになってきた。命蓮寺の門弟たちや河童の行商人は、変装もせずに人間たちに声をかけ、人間たちもそれに臆することなく接する。でもその関係性も何というか、私は不健全に感じてしまう。人間は妖怪を怖れる、という基礎的な関係性が崩れかけている気がする。

正体を隠し通す生き方も、一切隠さない生き方も、どちらも性に合わないとしたら、私に適合する妖怪としての生き方とはどういうものなのだろう。そういったことをここ十年くらい考えながら私は人間に紛れて生活している。どうしたら答えは見つかるのだろう。もっと器用になれたらいいのだろうか。

その点、この長屋が少し気楽だったのは、大家の砂川が、私が妖怪であることを知ったうえで入居を許してくれていたということだった。彼は非常に小柄で、その体躯の上に皺まみれの大きい丸顔が載っているという、滑稽な見た目の初老だったのだが、腕には鯉の刺青があった。はっきり言って前科持ちに見えた。下手にでかい人間よりこういう体形の奴の方が怖いことは経験上なんとなく知っている。

入居の二週間前、紙の束が雑然と積まれた砂川の部屋にて、諸々の契約の書類を確認して拇印を捺した直後のことだった。

砂川は突然「関宮さんはもしかして首が抜ける人?」と言ってきた。相手の反応を伺っておずおずと尋ねるという訊き方ではなく、そういえばこの間貸した小銭はどうなっているんだい、と軽く問い詰めるような訊き方だった。

「何のことですか」

「名前に関っていう漢字が含まれていて、なおかつ赤毛の若い女がいたら、そいつはろくろ首だっていう噂があるんだよね、同業者の間で。あんたそれにぴったり当てはまるから」

「……言いがかりじゃないですか」

「あんたとそっくりの抜け首が『幻想郷縁起』の頁の隅っこに載ってたよ。貸本屋で調べたんだよ、おれはこう見えて勤勉だから」

「……」

「でも問題を起こすという話は聞かない。要するにあんたには信用があるわけだ。共通のね。だから部屋は貸すよ。部屋を埋めてくれる人がいないと、うちも成り立たない商売だから。ただね、万が一、万が一だよ、騒ぎでも起こされたら……」

「あの、言うまでもなく、妖怪らしいことは人里の外で済ましているから安心してほしい。これまでも、これからも、ね。とにかく、他の人には黙っていてもらえる?」

「勿論。あんたがちゃんと大人しくしている限りは」

その言葉通り、私は(それまでと同様)食事は徹底して人里の外で行ったし、砂川も私に対して適度な無関心を貫いた。

暗黙の了解というべきか、この信頼(信用?)関係は割と心地よかった。

*

あの夜から全身を疼痛に見舞われ、部屋に籠りきりの状態が続いた。妖怪だから治癒力は人より高いはずなのだけれど、痛みは一向に引いてくれなかった。大幣で殴られた場所が特にひどかった。神職のくせにそんなもので戦って、いつかあの人には罰が当たるんじゃないだろうかと私は思う。

夜中に人里を抜け出す元気もなくなった私だったが、いったいどういうわけなのか、食事には困らなかった。長屋を挟む二つの表通りを行きかう人々は、いったいどういうわけなのか、この長屋には騒ぎを起こしたろくろ首が住んでいるということを皆一様に知っているようで、この近辺を通るたびに勝手に恐怖しているらしい。その恐怖が否応なく私の口に飛び込んでくるせいで、人通りの多い昼間の時間帯、私は何度もえずいた。半日ずっと味噌汁の味が口に留まり続ける感覚と表現すれば、それがいかに不快だったか伝わるだろうか。

人間にそこまで噂が回ってしまった理由は明白で、ねずみ花火の火の粉の如く、ヒダリシタが近隣の住民に誇張に満ちた言説を撒き散らしていたからだった。彼女の独演会は私の部屋にまで声が聞こえてくるほどの声量で行われていた。だからある程度その内容を私は把握できた。普段の私の臆病さと、それが急に爆発したことの恐ろしさ、そしてすぐに鎮静化された間抜けさについて、「実際に目撃した」立場から何度も何度も語っていた。あの女ね、いっつもぼそぼそもごもごと喋って、きっとまともな教育を受けていないんだろうと思っていたのよ、そしたら妖怪だったなんてね、全くびっくりしちゃうわ。

どういう方向性の力が作用して彼女をそうさせているのだろう。天狗に入門して新聞でも書けばいいのに、と悪態をついて、いやそれだと天狗が可哀想か、と思い直した。

外に出ないとひとりで考え事をする時間が増えた。

まず、人里の中で妖怪が人間を襲ってはならないという原則を破った自分を大いに責めた。この人里が成り立ってから今まで、この人里の意義を知ってから今まで、そんなことは一度たりともなかったのに。私は決して強い妖怪ではないけれど、定められた規則を破ることなく、実直に人間を驚かして過ごしていたのに。北極点のようにちっぽけだけれど、探そうと思えばどんなときも見つけ出して愛でることのできたその矜持を、一晩で失くしてしまった悔しさ。

次に長屋の住人たちのことを考えた。

同じ長屋に住む人間が実は妖怪だったと知ったら、どんな気分になるのだろう。多分、いまの私は彼らに純粋に怖がられているのだろう、と思う。怖がら「せ」ているのではなく、怖がら「れ」ている。

契約の時に砂川と交わした約束も破ることになった。私がここを出て行ったらこの部屋の家賃はいまの半分くらい安くなってしまうに違いない。

そういえば、豆腐屋も無断欠勤している。水に浸かって柔らかくなった大豆を石臼で淡々とすりつぶす磯貝の姿が頭に浮かんでは消えた。

ただただ申し訳ないと思った。不思議なくらい素直に、謝りたいと思った。自分の二重生活を周りの人間に詮索され、侵害されるのが私は死ぬほど嫌いだ。でもその「嫌い」を私が自信をもって主張することができたのは、他ならぬ自分自身も、人里の中で営まれている人間たちの日常を侵害していない、という前提があったからなのだった。

結局家から出たのは事件を起こしてから五日後の、卯の初刻だった。どういうわけか、空一面を覆う厚く黒い雲のせいで夏の早朝とは思えないほどに薄暗く、往来には誰一人出歩いていなかった。いつもは飛脚や犬の散歩をしている老人などがちらほらいるのだけれど。

近辺で人々に騒がれないよう、渋茶の着物に長い黒髪のかつらという、「赤」にこだわりのある私としては極めて屈辱的な格好で外に出ることにしたのだけれど、今日のところはあまり意味がなかったようだ。

違和感を覚えつつも、一直線に開店前の豆腐屋へと向かった。何日も無断欠勤して店主のおじいさんと磯貝に迷惑をかけたのだから、まずはここに行くのが筋だろうと思ったし、磯貝が毎朝店に来ている時間のおおよそ半刻前に向かったのは、私なりの誠意だった。豆腐屋は長屋のすぐ表にあるので、もしかすると私が暴れて以来、妖怪を雇っている(もしくは、雇っていた)店として里人から非難されているのかもしれない。だから店主に頭を下げたところで、手で払うような仕草をされて終わりだろうという気もした。あのおじいさんは私がいくらミスしようがまったく怒らないひとだったけれども、さすがに限度はあるだろう。

そんなことを漠然と考えて、独りで勝手に鬱々とした気持ちになりつつ長屋を出たのだが、豆腐屋の表の扉には[休業中]と書かれた紙が貼ってあったので私は拍子抜けした。 [四日前の包丁による怪我により]しばらく休む、という。変な理由だな、と思ったし、じゃあ私の無断欠勤は一日だけか、とも思ったけれど、それで罪悪感が四日分減るということもなかった。

その後一度家に戻り、水路の近くで洗濯をし、磯貝の部屋の前で謝りに行くか行かないかで逡巡し、しばらく立ちすくんでいたらその隣のヒダリシタの部屋からごそごそと物音が聞こえてきたので、不吉に思った私は結局長屋を出て貸本屋に行った。寝込んでいた間の新聞を読むためである。貸本屋にもほかの客の姿は一人として無かった。

私の体調が戻って外に出られるようになった理由には、巫女により付けられた傷が癒えたことのほか、人々の恐怖の味が延々と口の中に残り続ける、非常に気分の悪い感覚が徐々に消えていったからというのがある。私に怯える人間が減ったので、私に飛び込んでくる恐怖も減ったのだ。しかしそれはどうしてだろう、というのが密かに気になっていた。

五銭で五日分の新聞を借りた。日々の話題は、各地の弱小妖怪(本当にそう書いてあった)が郷の各地で起こした暴動の話から、突如として郷の空を覆ったどこか電気的な黒紫色の雲と、その隙間から漏れ聞こえてくる不協和音に関するものへと移っていた。

加えて言えば、家財道具が勝手に動き出すという騒ぎについても記載があった。万年筆に手を突かれたり、沸騰させたやかんが勝手にひっくり返ったりして怪我人が増えているらしい。それについては、単純に考えて付喪神の活動が活発になっているというだけのことなのだけれど、問題を起こしている道具たちは持ち主によって長いこと使われずに放置されていたわけでもないらしく、本当に付喪神なのかはっきりしていないのだという。

このあたりでようやく私は、いまこの郷に異変が起きているのだということを悟った。それで一応、今までの一連の違和感に一つの答えが出た気がした。

自分の頭がおかしくなったのは異変のせいだったのだと、そんなことが分かったからといって、心持ちが軽くなるなんてことは一切なかったけれど。

とにかく、異変は人妖問わず、郷の住人の精神状態を不安定にさせる。

だから、その数日後の朝、起きたら私の家の扉が墨汁とビラに塗れていた件についても、異変のせいとして片付けてしまうことができたのかもしれない。でも無理だった。無理に決まっている。そこまで私は寛大じゃない。

5

私は昔から、偽名には自分の本名の要素を必ず入れるようにしている。人間に囲まれて過ごす日々の中で、妖怪としての自分をいつでも意識できるようにしようと考えてのことだった。ここ数年は面倒臭くなって「関」の字を多用していたのが裏目に出て、長屋の大家の間で妙な噂が立ってしまっていたようだけれど。

二、三年前の夏のことだろうか。その当時、別の長屋に住んでいた私の名前は古関だった。

その少女-稗田家の娘は、私が当時住んでいた長屋に突然押しかけてきて、取材をさせてほしい、との旨を言って寄越してきた。里住まいの長い私は、稗田家が古来より延々と受け継いでいる仕事について知っていたし、どんなに取材を敬遠しても恐ろしい執念でつきまとってくる血筋であることも知っていたので、はいはい、とわざと不貞腐れた返事をして取材に応じた覚えがある。

連れていかれた茶屋はがら空きだった。厨からもっとも離れた席に座って二人分の適当な甘味を頼むと、稗田は筆も紙も手元に置かず話し始めた。

本当の名前と、能力、住んでいる場所について形式的な口調で訊かれたのち、稗田はもちろん何も見ることなく、用意していたらしき質問を淀みなく答えた。

「人間に紛れて暮らす、ということはどういった心境ですか?」

「えっと……苦しいと思う時が多い。辛く思いたくはないんだけど、私は……まぁ、人付き合いが嫌いだから。でも、人里で暮らすのがろくろ首の生き方だから、受け入れるしかないと思ってる」

「人付き合いですか、じゃあどういう人間となら接しやすいと感じます?」

「えっ……うーん……と、私の暮らし方を知ったうえで、それに興味を持ったり、極端に恐れたりすることなく、ただそのまま飲み込んで、無関心を貫いてくれる人間、かな」

うまく返答の意味が伝わっていなかったらしく、稗田は首をかしげながら、「人間に自分の正体が知られるのは別に構わない、という意味では恐らくありませんよね」と言った。

「これは、まぁ、皮肉よ。そういう人間が滅多にいないから言ってるだけ。私の正体を知った人間は、過剰に興味を持つか、過剰に恐怖するかの、二択」

それは里人に対する皮肉であって、自分に対する皮肉でもあった。そういう無関心な人間に囲まれて生きていられたらどんなに楽だろうと、実現しようもないことを夢想し続ける私に対しての。

「あなたの性質上、過剰に怖がられるのは別にいいのでは」

「……違うのよ。怖がられるのと、怖がらせるのは別だから」

その後、ぜひとも「食事」を見せてほしいと頼まれた私は、一度彼女と別れたのちに妖怪衣装に着替え、子の刻に人里を出る門の前で待ち合わせた。その後、その場所から一町ほど離れたところにある山道まで二人で歩き、爆竹を鳴らして遊んでいた里の若者を驚かした。

「わざわざこんなところまで来るんですね」

道中は若い娘にとってはそこそこ険しい道だったろうし、さらに野良の妖獣の気配もあったからか、稗田は疲れた口調でそう言った。

「里の中では妖怪は人を襲ってはいけない、という決まりがあるから。だから、まあ、守っといたほう良いかな、と思って」

「へぇ……」

稗田は感心したように頷いて、「近頃は、人間と妖怪の距離が近づいてそういった境目が曖昧になっている中で、あなたは実際のところかなり昔気質というか、忠実というか、真面目に見えます」と言った。

「……うるさい、べつに大したことじゃ」

私がしかめ面で否定すると、褒められると気を悪くされるんですね、と稗田がぼそりと呟いたので、私は彼女から視線を外したのち目から光線を出して威嚇射撃した。あたりに焼け焦げた草の匂いが立ち込めると、稗田は普通の少女らしく怯んで私の舌にほのかに甘味を寄越してきたので、どこか彼女に対し無機的というか、腹話術人形のような印象をそれまで抱いていた私は、まぁこいつも人間なんだな、と思って少し安心した。

「こんな具合で満足かしら? 取材のほうは」

私がそう訊くと稗田は、「ええ。すみません、一日中不快な思いをさせたんじゃないでしょうか」と全く申し訳ないという素振りを込めずに言った。

「……まあ。こういうの、慣れてないし、正直、あなたは……あなたの家はずっと好きになれない。……ただ、ひとの詮索を生活の一部にするっていうのは……大変だろうな、とは思う」

稗田は苦笑いして目を眇めつつ、「ええ大変ですねえ、まあ好きですけれど」と言った。

あれは今でも不思議な体験だった。なぜ私は彼女に対しては普通に自分の個人的な部分をあっさりと明かしたのだろう。彼女には幻想郷縁起を書くという大義があったとはいえ、あの日の自分はあまりに素直すぎた気がする。

*

前日の晩に水を切らしていて、ヒダリシタが出てくる前にさっさと汲もうと盥を持って家を出た私は、扉の表面を見た瞬間に、落雷に打たれたように硬直した。雨は降っていなかったが、夜じゅう吹いていた強い風が未だに止まない早朝のことだった。

まさに頭で考えるより先に体が動いたという感じだった。それぐらい、目の前の真っ黒で恐ろしいものを何とかしなければと思ったのだった。盥を玄関の三和土に放り、手始めに扉のビラを留めている画鋲を外し始めた。風で飛ばされないためなのか、ご丁寧に十五枚すべての四隅が留められており、親指と人差し指で力任せに画鋲を引き抜いていたら、途中から右人差し指の爪が痛くなってきた。我慢した。画鋲を失ったビラのうち、墨が付いていないものは乾いた地面にはらはらと落ちていく。それを横目に見ながら、画鋲を外してもなお乾いた墨によってべったりと木の扉に張り付いてしまっている紙を私はまたしても右手で引っ搔いて剝がそうとした。そうしたらいよいよ右手の全ての爪と肉の間が赤く腫れてきたので、それをまじまじと眺めていたら自然と涙が滲んできた。何が悲しくて、こんな痛みを、朝っぱらから。

自分の手から目を離し、何か憑き物が落ちたような冷静さで私は扉を見た。ほとんどのビラが剝がされ、全貌を露わにしたその染みは、ある一点から幾筋にも放射した墨の線がアザミの花のようで、もはや芸術的といってよかった。

阿呆か。こんな徒労が何になるんだ。張り紙を剥がしたところでこんなどうしようもないものをごまかせるわけがない。いやそもそも私がやったわけではないのだけれど。

私は肩を落として、風で地面に散乱しているビラを拾い集めてまとめ、左手に携えた。それから砂川の部屋を見た。こういうときは大家に報告するのが筋だろう。でも押しかけるには明らかにまだ迷惑な時間帯だ。時間帯と言えば、異変により変な色の曇り空が続いて、このところ太陽をさっぱり見ていないから実は時間感覚さえ怪しくなってきているのだけれど。

とりあえず当初の目的である水汲みを済ませようと、力なく盥を手にしたその時、左の奥の方から扉がゆっくりと引かれる音がした。砂川の部屋だった。

中から出てきたのは、砂川と、磯貝と、知らない男の三人だった。男は砂川に手首を極められた状態で体を震わせている。ぼさぼさの髪、白無地で袖の極端に短い上着と、鋲のような金具がついた紺色の作業ズボンという珍奇な姿をしたその男の全身には、跳ね飛んだ墨の染みが細かく散らばっていた。

予期しない対面に、砂川、磯貝、そして私が目を見開いて何も言えなくなっている中で、血走った眼をした男だけが三方に向かって歯ぎしりを立てていた。密度の濃い恐怖が私の口の中に一気に広がる。沼の底に沈んでいる水はきっとこんな味だろうと思う。風がぴゅうぴゅうと竹笛のような音を立てて私たちの傍らを吹き抜けていく。まるでこの奇妙な状況そのものを囃し立てているようだった。

「あんたが」

男が上ずった声で言った。

「あんたらが、悪いんだよ」

男は私から目を離さないで言った。あんたら、というのは、私と磯貝と砂川を指しているのだと私は最初思ったけれど、多分違う。それよりも、もっと広範な対象への怒りを、私一人に向けているような気がした。

「あんた、あんたらのせいでおれは」

男がそこまで言いかけたところで、ようへい! と空気を切り裂くような声が耳に飛び込んできて、私は思わず体を縮めた。あまりに突然だったので、その声の主が磯貝であることに気付くまで数秒かかった。

「黙れっつってっぺや!」

磯貝が叫んだ。私は磯貝がこんな大きな声を出すことを知らなかった。

「……気狂いが」

男のほうが磯貝を睨んでそう言った。絞り出すような声色だった。

しばらくの誰も何も口を出さない息苦しい間が続いた。鉄仮面の表情で二人のやり取りを見ていた砂川がその重苦しい沈黙を破った。必ず後で話はするよ、とりあえず自警団に行くのでまた。砂川は器用にも片手だけで部屋の扉に錠前をかけると、男を連行しながら去って行った。

磯貝と私はそれを黙って見送った。それから磯貝は、私の真正面から少し外れた位置に近づいてくると、本当にすみませんでした、と伏目がちに呟いて私に頭を下げた。そして、ちょっといいですか、と断りを入れたのち、私が手にしていたビラの束を思いっ切りの力で奪い取った。

「えっ、……待って」

「関宮さんはこれ見ないほうがいい」

真剣な眼差しで私を制止する磯貝に、私は「知ってますって、それの内容ぐらい」と言った。

ぐにゃり、と音を立てるようにして磯貝の顔が歪んだ。

ちょうどその時だった。まるで示し合わせたかのように、紫色の雲から雨粒が降ってきて、私の手の甲にぽつりと落ちた。

【ひいらぎの会】- 弐七 号

・入会者募集のお知らせ

狐狸妖怪が人間に紛れ、この里に潜んでいるのは皆さんご存じの通りです

私たちのごく身近な場所にかれらは潜んでいる

私たちの人生(すなわち、人間としての生)に切っても切れない寺子屋・医院・仏閣でさえも例外ではないのです

果たしてそれを当たり前のものとしていいのでしょうか

~入会を希望するかたは以下の住所まで……

【ひいらぎの会】- 弐八 号

・入会者募集のお知らせ

この幻想郷を覆う空には暗雲が立ち込めている

私たちはいつまで妖怪に怯えて過ごせばいいのでしょうか

あなたの心の隅にきっとある不安を、打ち明ける時は今なのです

同志はここにいます

~入会を希望するかたは以下の住所まで……

【ひいらぎの会】- 弐九 号

・集会参加者募集のお知らせ

妖怪が起こしたこの度の異変を受け、臨時の集会を今月末に開きます

相次ぐ道具の付喪神化を黙って見過ごす私たちではない

皆さんの力を合わせなければなりません

軽やかに目を覚ましましょう

~場所・日程(雨天時は延期)……

私を部屋に招き入れる直前、磯貝は斜め向かいの部屋の墨まみれの扉を鬼の形相で一瞥した。それから、無言で私を部屋の中に促した。この長屋で別の人間が住む部屋に入るのは、入居の際に砂川の部屋に入った時以来だった。

「お茶用意するのでそこの座布団に座っていてくれますか」

そう言う磯貝は明らかに何かに怯えていて、声がかすれ、震えていた。それでも私の口の中に、彼女の恐怖の味は入ってこない。そのことは、彼女の恐怖が私に対するものではないことを意味していた。

部屋の壁やら天井やらには何枚もの水彩画が飾られていた。これ全部買ったのか、だとしたらいくらになるんだろうか、と一瞬驚いたけれど、画架には書きかけの絵が、机には種々の画材があったので、磯貝の趣味なのだと分かった。画材の中には洋墨の瓶もあった。

思わず、壁に貼られている絵を見回す。干し柿、葉っぱのついた林檎、上に生姜の乗った冷奴、そして桜鯛もあった。鱗の一枚一枚まで鮮明に活写されている。この魚の姿を見るのは何年ぶりだろうかと私は思った。この郷に入ってからまだ私は食べたことも見たこともない。

「あの張り紙について、知っていたんですか」

二人分の茶を淹れるやいなや、すぐに磯貝は私にそう訊いてきた。卓袱台の上に墨の飛び散ったビラが無造作に置かれている。空模様はどんどん悪くなっているようで、木の壁に叩きつけるような雨の音が響いた。

「……あの会は確か2年前くらいにできて、細々とやっていたはず、です。というより、こういう会は、大々的に活動してないだけで、この里には結構な数あった気がします」

「……そうだったんですね」

私が暴れた日の昼頃に交わされた例の会話、もはや、私が正気を失うきっかけになったといっても過言ではないヒダリシタとその友人の会話を、私は今でもはっきりと覚えている。あの時、話し相手はヒダリシタに「……どうする? これ、入会する? 大谷さん、この前妖怪が中心の世の中はおかしいって啖呵切ってたけど」と言っていた。あれが「ひいらぎの会」のことだったのかもしれない。もちろん別の集まりの可能性もあるけれど。ああいう団体は、異変を察知すると勧誘を活発化させるのだろう。

この「ひいらぎの会」のような集まりは、命名決闘法がなかった時代は人間たちの精神的な支柱になりえたのかもしれないけれど、それなりに人間の平和が保たれている今となっては、はっきり言って、弱い人間たちが集まって妖怪への個人的な恨みと互いの思想への礼賛を言い合うだけの会だとしか思えなかった。だからといって不快じゃないかと言われるとそうではない。剥がすときは一応、内容を頭に入れないように気を付けながら剥がしていた。無為に傷つきたくはないので。

「本当にすみません」

何で磯貝が私に謝るのだろう。本心から思う。私があの日運河沿いで、自分が妖怪であることを衆目に晒さなければ、きっと扉があんな風になることもなかったのだから。つまるところ、根本的な原因は私にあるはずなのに。

ただ、それはそうとして、磯貝にも何か譲れないものがあるに違いなかった。罪悪感の一言で片づけられない何かが。私はそれなりの覚悟をして、それを聞かなければ、知らなければならないのだろう。いや、もう予想が少しついてはいるのだけれど。

「あの男は、私の……弟で、関宮さんの家をあんなことにしてしまって」

「いや、だからって磯貝さんが悪いわけじゃ」

「毎週弟が私の家に来るんですよ。お金を受け取りに。それでまあ、いつも口論になっちゃうんですけれど。昨日は、弟がちょっと、こういう会に入っていて、まあ会費とかそういうのもあるので……家計が大変だからやめてほしいって咎めたんですけれど、昨晩はその言い合いが過熱してしまったというか」

「あの、その前に一つ聞きたいんですけれど、ようへい、って言うんですか。弟さんの名前は」

忘れることはできなかった。磯貝があの時に怒鳴っていた名前だ。

他にいろいろ聞きたいことはあった。どうして弟さんはそんな団体に入ったんですか。そもそも弟さんは働いてないんですか。けれどその前に、もっと重大なことを磯貝は避けながら話しているという気がした。あの弟の妙な服装は、私のその仮説をより強めてしまった。それがどうにも、じれったくて、私はそう口に出し訊いてしまった。訊いてしまってから、そうか、私はいま自分が死ぬほど嫌っている所業をしているのか、と思った。この人がずっと隠し通そうとしてきたことを、詮索しているんだ、と自覚した。

「ええ」私の質問の意図を理解したらしく、磯貝は何かを放り出すような口調で「さんずいに、羊に、平らで」と言った。

「……だから、そういうことですよね。あなたと、弟さんの出自というか、出身というか、そういうのは」

私がおずおずと言うと、磯貝は神妙な顔で、そうですね、とだけ言った。

「洋」という、この郷に存在しないものを、磯貝家の親は自分の子供の名前の一部とした。そのことが示唆していることは明白だった。姉である磯貝の下の名前は、一緒に働き始めたときに一回だけ聞いたことがある。確かミサトだった。私はそれを漢字でどう書くかは知らない。そして私がそれをわざわざ訊く必要性はもうないという気がする。

「……地元に残った唯一の船団の、漁師の家系でした。長女の私はかいごしょくをしていたんですけれど、弟は父親の跡継ぎで」

「かいごしょく……」

「ああ、簡単に言えばお年寄りや体の不自由な人の生活を補助する仕事ですかね」

「いや、ごめんなさい、遮ってしまって、続けて下さい」

「はい。弟は、自分は当然将来漁師になるものだと思っていたし、周りもあの子は漁師になるんだろうという前提で、そういう環境で生きてきたので、……本当に唐突に、二人してこの世界に迷い込んで。ああなってしまったのは仕方なかった部分はあると思うんですよね。信じるものというか、自分を支えるものが必要というか。だからってあんな感情のぶつけ方は許されないけれど」

「……そうですね」

「関宮さんの前でこんなことを言っていいのか分からないけれど、この里にも妖怪がいるかもしれないなんて耐えられない、おまえがふつうに生活していることが信じられないと何度も言われる。気持ちは痛いほど理解できるんですけれど。私はあの子の癇癪を止められないまま、この部屋で別れて、その後ああいうことになって」

「待って」

反射的に私は訊いた。

「私の、その……家の場所を、弟さんはどうして知ったんですか?」

すると磯貝は一瞬ためらいの表情を見せたのち、「それは大谷さんが」とだけ言った。

そうか、そうか、やっぱりか、それはそうだろう。なにか諦念と安心が入り混じった複雑な感情が自分を包んでいるのを感じた。誰に諦めを抱いて、誰に安堵しているのかは自分でもはっきりとは判別できなかったけれど。

「鈴木さんのこと知ってますか」

「えっと、…あぁ、朝市で働いてる人ですよね」

「あの人が出勤するときに、自分が汚した関宮さんの部屋の前で立ちすくんでいるあの子を見かけたらしくて。あの子を捕まえた後、砂川さんと私の部屋の戸を激しく叩いて起こしてくれて」

「鈴木さんが?」

「ええ」

鈴木の名前が出てきたのは意外だった。二ヶ月ほど前の夜中に、鈴木とばったり出会ったときのことを思い出す。彼は私と同程度には他者に無関心な人間だと思っていた。

「……それからさっきまで、砂川さんと、弟と、それと私で話し合いしていたんですよ。それが大体の経緯です。改めて本当にすみません。本当に」

磯貝は私から視線を外すことなくそう言った。

謝罪しているはずなのに、何かを私に要求するような眼つきだった。

「……良いですから、謝らないで下さい」

私がそう言うと、磯貝は首を横に二、三回振って項垂れ、そのまま黙りこくってしまった。

その仕草を見て気付いた。

私たちは謝りたいんだ。謝って、かつそれを受け容れてもらいたいんだ。あなたと私の似ているところ。いや、あなたと私の至らないところかもしれない。今のあなたと同じように、私はそれ以外の表現方法をいまだに見つけられていないんだ。だからあなたの何倍も生きているはずなのに私は延々とこんな調子なのだろう。多分これからも。長い時間を。

「……違うのよ、何ていうの、筋が」

私は敬語をやめることにした。いまは、人間と人間として話すのではなく、人間と妖怪として話した方が自分の心にとって良いような気がしたからだった。いまの私はただでさえ、ぐらつく独楽の上に座っているような精神状態なのに、口調と本性とを一致させないのはもう苦しくて仕方がない。

「……」

「……もとを正せば私が、自分が妖怪であることを、周りの人々に明かしてしまったことのほうが問題なのよ。この長屋も妖怪が住んでる長屋なんて噂されちゃってさ。あなたの弟の件も、その延長に過ぎない。そうでしょ」

磯貝が再び顔を上げて、無言で首を横に振り、それから何かを言いかけた。

「ただ」私は遮った。「それよりも伝えたいことは、私は…自分が妖怪であることを、本当に、本当に隠していたかったのよ。別に、人間が増長したとか、どうでも……。だから、あの夜のことをすごく後悔している。それだけは、認めてほしいというか……」

「……はい」

「……誰かに知っておいてもらいたい、と思う」

そう言い切った。言い切ってから、首元から背中を蔦のように熱が這い上がってくる。そして私の顔中を埋め尽くす。

しばしの沈黙の後に磯貝は言った。

「思い詰め過ぎですよ。少なくとも私は、関宮さんを一人の人間としか見れないです。今も」

磯貝は淀みなくそう言うと、私から目を逸らして画材の置いてある机の方を見た。私は、そうか、と気の抜けた返事をして目線を上の方に泳がせた。濃い紫の茄子の絵が見えた。

急激に頭の思考回路がはっきりとしてくるのを感じる。何となく察したからだろう。磯貝も、私と同じことに気づいたのだということが。

「話変えましょう」視界の下隅の方で、磯貝が私の方に向き直るのが見えた。「ずっとこういう話は、辛いですから」

「あなたが始めたんでしょうが」私は目線を天井に向けたまま言った。

「そうでしたっけ?」

磯貝はそう返してきた。それは何かの合図であるような感じがした。磯貝がそういう返事をするなら、私も敬語で応答すべきだ。直感的にそう思った。

「……あの、言い出す機会が無くてずっと言えていなかったんですけれど」

もしこんな騒ぎが起きていなかったら、磯貝には話さなければならないことが一つだけあった。

「はい?」

「いや、機会を伺うのも失礼かもしれないんですけど」

「何でしょう?」

「豆腐屋のことで」

「……あー」

「無断で休んですみませんでした」

私がそう言うと、磯貝は、

「最近の天気じゃ普段売れるものも売れないでしょうし、べつに良いですよ」

と言った。

私は、はあ、と気の抜けた相槌を打ち、それまで一口も啜っていなかったお茶を口に運んだ。

砂川が戻ってくるまでここにいていいと言われたので、私はその言葉に甘えてしばらく磯貝の部屋に居ることにした。前向きな話をしましょう。そう突然言い出した磯貝は、首を三六〇度回せる手品師が子供の時にすごく流行っていたという話を私に聞かせた。私も同系統の話をしなければならないのかと思った私は苦心の末に、ここから五町ほど離れた長屋に蹴球(要するに現代式の蹴鞠)が異常にうまい男が住んでいるという話をした。

どちらもことごとく盛り上がらず、部屋全体が微妙な空気になった。それでも、私たちはぽつぽつと話を続けた。

三刻ほど待っても砂川は帰って来ず、磯貝は区民集会所に働きに出る時間になったので、私は自分の部屋に戻ることにした。雨はいつの間にか止んで、元の陰気な曇り空に戻っていた。

通りの向こうに消えていく磯貝の、三十の女性にしてはがっしりとした背中を見つめながら、自分の境遇を打ち明けている最中の彼女の受け答えについて思い返す。

失礼な表現だけれど、いつもよりも普通だったというか。

邪推だけれど、例の要領を得ない、最近の空模様のように不安定な話し方は、癖というよりは意図的に身に着けた習慣なのかもしれない。予期せず迷い込んでしまったこの世界で、正常な精神を保って生活するために、彼女が編み出した一つの方法なのかもしれない。上手に相手をはぐらかせるように。腹の中に何を抱えているか分からない相手と会話している最中に、うっかり自分の弱点となるような事情を明かしてしまうことほど、危険なことはないだろうから。

じゃあ磯貝は、弱点を共有する相手として私を信頼していたのだろうか。そうではない気がする。私がそうではなかったのだから。

磯貝が自分の境遇を、弟との関係性を、扉を汚された本人である私に打ち明けたのは、衝動的な何かによるものだろう。運河で暴れたあの時の私を、根底から突き動かしていた衝動ときっと同じだ。

私たちには、私を知ってほしいという切実な願いがきっとある。詮索されることは嫌がるくせに。ひどく不器用だ。不器用で、怖いと思った。

思わず眉間をもむ。

「……疲れた」

自然と漏れ出るように声が出た。本当に疲れていた。意味のない疲れだったかと言われると、そんなこともないと思うけれど。

もう中に入ったら即座に布団を引いて昼寝でもしようという気分で、私は自分の部屋に向き直った。向き直って、すぐに体の動きが止まった。

黒塗りの扉をまじまじと見つめる。何か違和感がある。墨まみれであるということとはまた別の違和感がある。

「えっ……あ」

背中に氷水が伝うような感覚が一瞬で走った。

今朝の自分の行動が一気に頭の中で映像としてよみがえる。朝起きて、渋茶の着物に着替えて、顔を整え、歯を磨き、黒髪のかつらをかぶり、井戸に行くための盥を持って、扉を引き、扉の表を見て愕然とし、それから……。

「馬鹿じゃないの……」

錠前をかけていない。かけていなかったのか今朝の私は。それでも祈るような気持ちで扉に手をかけたけれど、がらがらという音を立てながら何の抵抗もなくそれは開いた。

部屋に入るなり、私は首を五個に増やし、部屋中をくまなく見て回った。ざっと見た感じとしてはどこも荒らされた形跡はない。ひとまず安堵する。

だがそこで終わらなかった。

私はもっと酷い筋書きを思い立ってしまった。例えば、侵入者が嫌がらせのためになにかを置いていったということもあるんじゃないか。その「なにか」を、具体的な形をもって想像することはできなかった。とにかく私を傷付ける「なにか」。あの貼り紙の文句のような。ヒダリシタの言葉のような。私は首を増やさないまま、床に散らばっていたものを拾い集め、それぞれ近傍の棚に戻すと、押入れの中の布団や衣装を取り出したり、本棚の隙間を一つ一つ確認したりした。

どうやら本当に何も盗まれてもいないし、仕掛けられてもいないと分かった頃には一刻半が過ぎていた。意外にも、安心よりもみじめさに自分の心が支配されているのがわかる。どうしたんだろう。何してるんだろう。今日の私はひょっとして病んでるんじゃないのか。

ふぅー、と長く細く溜め息をついた。

目を彷徨わせる。部屋が片付いたのは確かだ。そして部屋の隅に固められた物たちの山に焦点を合わせる。なんだかすべてが要らないもののように見えてくる。

「そうか」

棒立ちの姿勢のまま、私は「そうだよ」と呟いた。

それは急に降りてきた閃きだった。天啓とかいう大それたものではない。それでも何か、自分の頭の中で絡みついていた糸くずの塊が、一瞬にして解けていくような快感があった。

引っ越そう。

ここから遠く離れた地区へ。心無い噂話の聞こえない場所へ。自分をこれ以上責めなくてもいい場所へ。悩まなくてもいい場所へ。

私は何でこんな単純なことを今まで思いつかなかったのだろう。それとも、実は思いついていたけれど、この長屋で何かやり残したことでもあって心の中に抑え込んでいたのか。そんなものあるわけないのに。

私は居ても立ってもいられず扉を開けて外を見た。砂川が早く戻って来ないかなと思った。戻ってきたらすぐにでも話を切りだそう。この気が変わらないうちに。

通りの方向を見る。立ち並ぶ表店の、その板葺き屋根の上の空を見る。曇り空は先程よりもかなりどす黒い色に変化していた。こういう時に人を待つのは中々しんどいと思う。そういえば、この分厚くて毒々しい雲は、いつになったら消えるのだろうか。願わくはさっさと消えてほしい。せっかく今一つの答えを見つけて心の靄が晴れたというのに、あの空からにじみ出る淀んだ空気は、私を再び息苦しくさせてしまいそうだから。

そんなことをふと考えた、次の瞬間だった。突然、妖怪の山の方角から遠雷が聞こえた。続けざまの雷だった。櫓太鼓の被膜をぶち破るような、青銅の鐘を叩き割るような鋭い衝撃が私の耳を劈いた。肩が自然に上下に震えて、反射的に扉を閉める。木製のものと木製のものが互いに勢いよくぶつかる乾いた音が私の内側に響く。唐突に視界を文字が飛び交う。先程磯貝の部屋で読んだあの文字列が、墨と砂に汚れた紙面の上を、私の九つの頭の上を、あたかも飛蚊のように、軽やかに目を覚ましましょう……

「違う!」

私は胸に掌を強く押し当て当てながら、繰り返し心の中で唱えた。

逃げじゃない。

これは決して逃げじゃない。

6

御子柴が区民集会所の隣にある診療所に入院したのは初夏のことだった。中有の道での食事帰り、私が真夜中に鈴木と鉢合わせしたあの日から、ちょうど一週間前のことだ。

御子柴は私の隣の部屋にいて、黒々と日焼けした腕の直径が私の太腿ぐらいあるおじいさんだった。多分農家か何かだろうと思っていた。多分、というのは本人からも人からも彼の仕事について聞いたことがなかったからだ。

結局、その予想は当たっていて、彼は米農家だった。その日、ここから半里ほど離れた場所にある田んぼで種籾を蒔いていた御子柴は、背後から近づいてきた野良妖怪に眼を潰され、しかし肘打ちで反撃したら向こうが逃げていったらしい。近くで作業していた人々が肩を貸しはしたものの、彼は自分の足で歩いて診療所まで行った。やがて顔の傷に雑菌でも入ったのか熱を出し、そのまま入院したのだという。

これらのことを、私はすべて新聞の左端の欄から知った。長屋から御子柴の生活音が消えて、三日経ってからのことだった。

ヒダリシタはその間、御子柴がいなくなった理由について、新聞で言われている入院の話を誇張して語る他にも、酒場で暴力沙汰を起こして自警団に捕まったから、稲作なんて流行らないこと続ける自分が嫌になって失踪したから、と安定しない噂を長屋の周りで言いふらしていた。

当時、彼女の話に付き合ってくれるこころやさしい人々の数は、今よりもずっと多かったのだった。

*

前日までに化粧道具や服などは新居の方に移動させていたので、あとは家財道具を引っ越し屋に運搬してもらうだけだった。私の身長くらい高さのある紫檀の戸棚がなかなか曲者だったけれど、大八車一台分でぎりぎり足りた。若くて威勢のよさそうな車引きの男は、額を汗で光らせながら、これ向こうの大家さんに言えば運び入れることできますよねぇ? と私に訊いた。私が頷くと、男は歯を見せて承諾の笑みを浮かべ、あっという間に橋の向こうに消えていった。頼もしいと感じた。

もうきれいになった部屋には入る気がしなかったので、私は近所の流行っていない茶屋に行き時間を潰すことにした。

それにしても今日は、陽は出ているものの風が強い。視界を時折かつらの黒髪が横切る。渋茶色の着物の袖が、机から小刻みに浮き上がってぱたぱたと音を立てる。それがとても鬱陶しく感じる。でも明日からはもうこんな変装をしなくてもよくなるのだろう。そう思うと少し心が晴れた。

あの晩砂川は、扉の交換費用はとりあえず自分が立て替えておいて、誰が出すかは後々話し合って決めるということ、とりあえず磯貝が過度に負担を負わないように調整するつもりだということをざっと説明した。砂川も磯貝の金銭的な事情については知っていたらしい。どういう経緯で知ったのだろう、と一瞬疑問に思ったけれど、借主と貸主の関係なのだから変な話でもないか、と思い直した。

私はそのあとすぐに、月末で引っ越したいという旨を伝えた。砂川は表情をほとんど変えないまま黙って頷くと、自分の部屋から書類を持ってきて私に渡し、書いたら好きな時に直接部屋まで来てくれ、受け取るから、と言った。

そこで砂川はぽつりと、「そういえば御子柴さんちょうど今月末に退院するらしい」と明かした。「入れ替わりだな」とも言う。

「……よく考えたら、あの人、私が妖怪だってこと知らないのね」

「いやーあの人、入院してて良かったよな。農作業中に妖怪に襲われたと思ったら、今度は隣人も妖怪だったなんて洒落にならんからな」

「……」

「茶化して悪かったよ。まあ今度の長屋では、もっとうまくやれよ」

砂川の言葉を右耳から左耳へとやり過ごしながら、私はいろいろな可能性について想像していた。もしこの異変が起きていなかったら、私はヒダリシタに悪口を言われながらもこの長屋に住み続けたのだろうか、私が妖怪であることがヒダリシタにより広められていなかったら、磯貝の弟が私の部屋の扉を汚すこともなかったのだろうか、あの日の朝、私が部屋の扉に貼られたビラに気付かなかったら、磯貝が私に自分の境遇を吐露することもなかったのだろうか、御子柴が入院していなかったら、彼はひょっとすると「ひいらぎの会」に入会していたんじゃないだろうか、とか。

砂川と別れたのち部屋に戻り、酒を少しだけ飲んでから書類の記入する部分を埋めることにした。しかし最初の空欄で筆が止まる。姓。名。ふりがな。引っ越すならば、転居先のほかに、新しい偽名も考えなければならない。

とりあえず「関」の字を使うのだけはやめよう。

それから、思いつくままに裏紙に漢字を書きならべて線で繋ぐ作業をしばらくしていたら、いつの間にか子の刻になった。私は黒髪のかつらを外し、因縁の赤い洋装に着替え、およそ一週間ぶりの食事に出た。

頭の上には昨日までの荒天が嘘のような星月夜が広がっている。妖怪の山のその向こう、遥か彼方の上空には、ほのかな光を放つ奇妙な城があった。上下さかさまの状態で、月の光を背景にふわふわと漂っている。

なんとなく察していたことだけれど、やはり昨日の夕方に鳴り響いた遠雷はただの遠雷ではなかったようだった。間違いなく、ある種の区切りに違いなかった。

空気は澄んでいた。その日、墓場、中有の道、神社の参道など色々なところを回ってみたけれど、どの場所にも人間の影は全くなかった。しかし不思議とがっかりとはしなかった。

帰りぎわに、豆腐屋の前を通りかかった。店の前の張り紙がされてあって、[五二年間ありがとうございました]という貼り紙が、筆先の安定しない筆跡で書かれていた。前に貼られていた、[四日前の包丁による怪我により休業中]の文字とはまた別の人間が書いたと思しき文字だった。

引っ越し前にやらなければならない気の重いことが一つ減った。ただ同時に、自分がこの場所にいつかは返却しようと考えていた思いの行き場を失ったような気がした。

新居に掛かっている錠前の鍵は昨日のうちに受け取っていたので、茶屋で時間を潰さなくても別にさっさと新しい長屋へ行けばいいのだ。ただ、そうすることができないのは、砂川に頼まれた仕事があったからだ。

御子柴は入院している間にだいぶ弱ったようで、支えがないと歩くのが大変らしい。御子柴が診療所を退所する正午過ぎくらいに、砂川がその介助役のために向かうことにはなっているのだが、そうすると入院中運び込んだ衣類などの荷物をまた取りに行かないといけないので、二度手間だという。だから私に荷物運びを頼みたいそうなのだった。

「……鈴木さんじゃ、駄目なの」

「あの人が帰ってくるの、申の刻くらいだから、遅い」

「……磯貝さんは」

「昼過ぎなんて、横の集会所で働いてる最中だろ」

「え、でも、私だって、ほら、引っ越しが」

「おれ正午前に引っ越し屋が来るって聞いてるぞ。……まあ、悪いけど、頼むよ」

「……妖怪にこんなことを頼むの?」

「御子柴は知らないんだって、あんたのしたことを。そもそも、毎年妙な異変ばかり起こってるんだから、あんな事件なんてもう誰も覚えてないよ。この郷をなんだと思ってるんだ」

私のしたことなんてもう誰も覚えていない。一瞬、そんなわけがない、と言いたくなってしまったけれど、それを躍起になって否定するのは、それはそれでとても恥ずかしいことのように思えてきて、口を噤んでいたら勝手に話が進み、結局私は砂川を手伝うことになってしまった。

底の方に粉の溶け残りが見える抹茶を、少しだけ啜った。

改めて考えてみると、身の回りに私の性を忘れてくれる人がいるということ、私の性を全く知らない人がいるということはきっと幸せなことなのだろうと思う。きっと彼らが、この人里という場所に私を留めさせているのだろうと思う。それは決して人数の問題ではなく存在の問題だった。

そこまで考えてから、私は首をぶるぶると横に振る。

引っ越しを決めてから、いやに素直にそんなことを思うようになってしまった。その自分の中にある単純な部分が少しだけ怖くなってくる。

でもまあ、いいか。この前よりもずっと辛くないから。それは確かな事実だった。

頭の中で、この後の自分の動きを整理する。まず診療所に行って、御子柴の荷物を受け取り、前の長屋に届ける。真っ先に新居に向かう。大家に挨拶したら、とりあえず座卓を部屋に置いて、酒でも飲みながらのんびり貸本屋の本でも読めばいい。

すべては何事もなく済むはずだった。

その音は唐突に響いた。北西の方角にある火の見櫓から、けたたましい半鐘の音が聞こえてきた。そろそろ頃合いのいい時間だから診療所に向かおうと、鞄から財布を出して席を立った丁度その時だった。

「あれ、煙が出てるの、集会所の方じゃないのか」

道端にいた、名前も知らない男が空を指差して叫んだ。

7

自分について記述が書いてある『幻想郷縁起』のページを貸本屋で読んだのは、入居してすぐのことだった。砂川からその話が出されて無性に気になったのだった。

『(前略)すなわち、人里ないし幻想郷の一住民として定められた規則や秩序を極端に重視している性向がある。自分の生活に干渉されるのを嫌い、同様に、他者の生活に干渉することも望まない。ゆえに、人間にとってこの妖怪の存在は害にも益にもならないといえよう(後略)』

あの少女に私はそう見えてたんだな、あの時、と思った。

別にそんなことない。私はもっと適当にやってるよ。

ゆっくりと本を閉じて棚に戻した。

本当なら、私はもっと適当にやっているはずなんだ。神経の通り道をどこかで違えてしまったせいで、適当にやるのが下手すぎるだけで、本当はもっと上手いこと折り合いをつけて生きていられるはずなんだ。

*

私は妙に冷静だった。集会所の方に走っていく野次馬の波とは反対方向の迂回路を一定の歩調で進んだ。歩いている間、今まで近隣で関わってきた色々な人間の顔が浮かんだけれど、その肖像は黒々とした文字の反復によってかき消された。あのビラの文言だった。

妖怪が起こしたこの度の異変を受け、臨時の集会を今月末に開きます。相次ぐ道具の付喪神化を黙って見過ごす私たちではない。皆さんの力を合わせなければなりません。

軽やかに目を覚ましましょう。

あんなものに賛同する人間がいるとは思っていなかった。本気でやるとは思っていなかった。

ごく一部の、ある程度まともな部類の人間としか最近接していなかったから、私は安易な安心を得ていたのだ、と思った。今思い直すことができて本当に良かった。連中は群れるとすぐこういうことを起こす。やはりそうだ。くだらない。

人間というのは、妖怪の内側にあるものを預けてはいけない種族に違いなかった。

半鐘が鳴り始めてから四半刻弱くらい経った後、私は集会所前の広場に辿り着いた。焼け焦げた木の、咳き込みたくなるような苦みのこもった煙と、大量の野次馬から発せられる、思わずむせるような匂いが風に乗って私の鼻をくすぐった。

そういえば、ここにはあの彼がいるのではないか。私の扉を汚した彼が。不安になって辺りを見回したけれど、見物人の数が多すぎてよく分からない。もっとやることあるだろうに、と思うけれども、私も周りの人間から見たら見物人の一人なのだろう。

火元であろう広場の焚火は依然として、青紫色の、蛇の舌のような炎を燃え立たせている。その火は一見して不思議な挙動をしていた。焚火の規模としては広さが畳二畳分、炎の高さは私の背丈より少し高いくらいだったけれど、人々がそれを消し止めようとして水入りの桶を持ちながら近づくと、糸の足を伸ばす粘菌のように青い火が形を変えてその人の体を巻き取ろうとする。ゆえに誰も近づけない。

集会所に燃え移った火はすでに消し止められ、入り口と手洗い場のあたりが焦げているくらいで済んでいた。その時見ていたわけではないので分からないが、きっと炎に追われた人間がそこに逃げ込んだせいで燃え移ったのだろう。集会所の建屋から少し離れた場所には、野次馬の興奮とは対照的な、憔悴しきった顔の人々がいた。その中に磯貝もいた。

診療所の前に、棒立ちになって火事の様子を眺めている砂川を見つけ、私は速足で近づいていった。

「何だろうな、あの変な炎」

声の届く範囲に入ると、砂川は挨拶もせずに私に尋ねた。

「……知らない」

私は答えた。嘘だった。本当は知っている。

あれは鬼火に違いなかった。細々したものはこの場所からは見えないけれど、焚火の中には、鍬、刃渡りが一尺くらいありそうな牛刀、千歯こき、ぼろぼろの唐箕、竹編みの椅子……さまざまな道具たち、相当使い古された道具と比較的新しい道具とが雑然と重なり合って積み上がり、火に炙られながら、青白い怨念を吐き出している。

信じられないことに「ひいらぎの会」は、この前の異変中に付喪神化した道具を集めて、この場所で焼却しようとしていたのだった。例のビラを見て初めてそれを知ったときは、頭おかしいんじゃないのか、と思ったし、異変が解決してからはその会合の存在自体が頭から消えていた。なのに、まさか本当に行われるとは。もう紫色の雲が晴れてから三週間以上も経っているのに。

「……あれ、どうするつもり」

「おれに訊かれてもな」

「巫女を呼んだ方が良いわ……多分。あれはただの火じゃない……と思う」

「守矢の方で良いなら、さっき見たぞ。信者の家に挨拶回りしてた……、あ、あれ、今連れて来られてるあの人じゃないのか?」

そう言って砂川が指差した方向を見ると、私が来た時と反対方向の道から、白髪の男に腕を無理やり引っ張られて、青と白の装束を着た巫女が現れた。彼女はずいぶん困惑した表情を浮かべていたが、広場の火を見て一瞬で状況を察したのか、男を手荒に振りほどくと、御幣を付喪神の塊に向けて構え、すぐに何かを唱えた。

それからはあっという間だった。焚火の上の空間から現れた水流が一気に鬼火を覆い尽くした。周りにたむろしていた野次馬が煤で汚れた水を浴びたのか、甲高い声と濁った声が混じった悲鳴を上げる。離れた場所から見ていると、透明な風呂桶を空に浮かべてぶちまけたみたいに見えて少し滑稽だった。

一か所に固まっていた人の群れが散らばったことで、それまで隠されていた、通りを挟んで向かい側の、表店の並びが見えた。そのうちひときわ目を引く建物は、地区でもっとも大きな米問屋と、それが所蔵する白壁の蔵だ。その木造りの壁と漆喰の壁に挟まれた細い路地に、見覚えのある二人の人間がいた。

中年の肥った女と、若い痩せこけた男だ。

見逃せばよかった。それなのに、本当に間が悪すぎる私の眼は、その二人の姿に吸い寄せられてしまった。

思わず頭を抱える。

忘れていたかったのに、また思い出してしまった。最悪の流れは連鎖するものだということを。ヒダリシタが妖怪を侮辱して、私が一人で勝手に切れて、その件が長屋の周りに広まって、部屋の扉が墨で汚された、あの時と同じように。

「ねぇ」

「ん?」

「ヒ……大谷……さんに、この仕事、頼まなかった理由は、何で」

「仕事?」

「御子柴さんの荷物を運ぶ仕事」

「……お前さんがそれを知りたいのか」

「いや、別に。……あの、私、用事思い出したから」

「……ん」

「荷物は、悪いけどあそこにいる磯貝に預かってもらって。それじゃ」

私はそう言い切った後、肺の奥からせりあがってくる感情を、怒りを押し殺したまま歩き出した。駄目だ。抑えろ。ここには大勢の人がいる。巫女もいる。これではあの時の二の舞だ。あの場所に辿り着くまでは。今ここで平静を保てなかったら、この異変を通して私が学んだことなど一つもない。

砂川からは抗議の声も同意の声も聞こえなかった。仮に何か喋っていたとしても関係のないことだろう。

その細い路地で、二人は囁きあっていた。違う。女が一方的に男に詰め寄っていた。大谷はたまに見かける白い着物を、磯貝の弟はあの時着ていた服と同じものを着ている。白無地の上着に、紺色の作業着だ。ただ、彼の方は火を浴びたのか、作業着の膝の部分が焼け焦げて痛々しい火傷の跡を覗かせていた。

「……こんにちは」

私が声をかけると、二人は一瞬肩を震わせたのち、揃ってこちらを見た。その直後、磯貝の弟の眼が見開かれ、彼は尻餅をついた。彼から発せられるすべての感情が、泥になって私の舌にまとわりつく。気味が悪い。不味い。

「引っ越しおめでとう」

私の姿を認めた大谷は、にやりと笑ってそう言った。自分の退去について、誰かにおめでとうと言ってきたのはこの人が初めてのような気がする。

「何よ、あんたも野次馬してたのね、何さあんた意外とそういうところがあるのね」

野次馬された経験があるくせに、と大谷は嬉しそうに言った。一時期あれだけ私の悪口を言っていた割には、それなりにまともに受け答えはするんだな、といやに冷静に思った。

「まあ……そうですね、私も実は、そういうところは」

確実にあるだろう、何かを知ろうとする気持ちは。私の中にも「ヒダリシタ」の一部分が必ず隠れているはずだった。別におかしいことではない。

ただ、勘違いしてはいけない。あなたと私は違う。あなたは憶測と創作が好きなだけだ。そのために、とっかかりになる情報が詮索できればそれだけでうれしい。そうして完成させた料理に対して、あなたにとって適切な反応を返す人はいればそれだけでうれしい。

知る、知らせるということには何かしらの責任がついて回るということを、ただ、私が信じているだけ。あくまで私がそう信じているだけだ。だからあなたに同意を求めようとは思わない。

あなたは反省する必要はない。別に私が普段考えていることなんて理解できなくていい。理解できなくていいんだ。むしろ簡単に理解されてたまるかと思う。こちらは一〇〇年以上同じことばかり考え続けて、それでも答えを出せないでいるのだから。

結局、あなたはただ運が悪かっただけだ。わたしはあなたが嫌いで、その上で、いま、自分がこれから起こす行動を、足元にいる腑抜け以外の誰にも見咎められない条件が揃ってしまっているという、そのことが。

「この人あれでしょ、あんたの部屋の扉を滅茶苦茶にした人でしょ」

「ええ、そうですね」

磯貝の弟が起き上がろうとして、ぬかるみに踵を取られて転ぶ音が聞こえた。

「今丁度いいから、火事のついでにいろいろ訊いてたのよ。あんたがされたことについて、詳しく教えてくれないかしら?」

「いいですよ。でもちょっとここだと通りから丸見えなので、蔵の裏側に場所を移しましょ」

私がそう言うと、大谷は反射的に後ろを振り返った。当たり前だ。私の声が彼女の背後から聞こえたからだ。背後にいる、私の生首が発した声が。口の中一杯に新しい味が広がった。思わずえずきたくなるような、凄惨な味になった。

「……ひ」

私は彼女が叫び声を上げないよう、振り向いた大谷の首に左腕を回し、右手で口を塞いだ。鼻息が親指の爪にかかって、湿り気を帯びた。生臭い。気持ちが悪い。

「歩ける?」

「……っ」

「そのまま、前の彼女について行って」

生首はゆっくりと蔵の裏の方向へと浮遊していく。大谷は体を硬直させ中々歩こうとしなかったが、私がつま先でふくらはぎを軽く蹴るとその体からすぐに重さが消えた。振り向いて、磯貝の弟の様子を確認する。瞬き一つしないで私を見ている。まるで死んでいるみたいだと思った。

蔵の奥、表の通りや磯貝の弟から見えない位置まで来たことを確かめてから、私は大谷の首を解放した。

大谷と相対している生首には、今の彼女の表情が見えているはずだ。どんな顔をしているのだろう。

「私の眼を見て」私は言った。

「……」

「向こうの、私の眼を見て」

生首が言った。

「こちら側の私の眼を見て」「向こう側の私の眼を見て」

「何よ、……これ」

「いいから早く」「いいから早く」「いいから早く」

「……何で」

「早くしなよ」「早くしなよ」「早くしないと」「早くしないと……」

心の中で何かが固まったのか、大谷の上下していた肩が、少しだけ傾いた。右耳が、右頬が、眼が、細かく震動しながら徐々に向きを変え、こちら側の私の眼に焦点を合わせる。眼が光る。赤く眩い光が一瞬あたりを照らす。焦げ臭い匂いと、うがい薬のような鼻を刺す香りが漂う。

大谷の、黒々とした、たっぷりとした髪の、その一掴みが、ぱさり、と音を立てて地面に落ちた。口の中の恐怖が、腐敗した藻のように粘つき、私の舌を揉みくちゃにしている。

何事かを呻きながら、大谷は目元を押さえて私の足元にうずくまり、私の視界から外れた。代わりに目の前には、浮遊する三つの生首がある。当然、赤い髪をしており、三つとも実につまらない無表情だった。いまの私は、どんな顔をしているのだろう。分からない。生首たちの視覚を共有できないのがもどかしい。試しに考えてみる。客観的に、この光景を空から見てみたら? 一つの体と、四つの頭が一人の人間を取り囲んでいる。まるで囲碁のようだ。頭の色は、赤と黒、私の髪が赤で、大谷が黒……。そういえばそうだった。私自身はまだ、黒いかつらを被っているのだった。だから真ん中の黒い石は取れない。せっかくの楽しかった妄想が台無しだ。

私は問うた。

「ねぇ」

「……何よ、何よ……」

「私の名前を知ってる?」

「……え」

「名前を言いなよ」

「……」

「……」

「関宮春子…………さん、でしょ」

絞りだすような声で大谷は答えた。

「うん、そうね」

そうじゃない。

所詮あなたはそんなことも知らないんだ。

「……このこと、誰にも言わないでね。言ったらどうなるか、流石に判るでしょ?」

大谷は頷かない。ただ、瞼を乱暴にこすり続けるだけだ。もう立ち上がる気力はないようだった。

「……ちょっと、これ、持っていてくれない?」

私は生首を二つ消すと、残った一つを大谷の腕に押し付けた。

「何、これ……何なの?」

「それ、私の首。大切に持ってて。手を離したら、燃えるから。さっきみたいに」

「どういうことよ……」

私は大谷に背を向けると、磯貝の弟がへたり込んでいる通路に戻った。少しの間に、彼の顔は黄土色の絵の具を塗りたくったような色になっていた。私の姿を見ても、歯をかちかちと鳴らすだけだ。

「……」

「何か言うことあるでしょう」

「ぇ、あ、ありがと……」

「……」

「っあ、ありがとうございます」

「黙れ」

「え……」

「謝ってよ」

「……え、ぶぇぁっ、あ、すみ……ません」

「私にじゃないよ。早く戻りなよ。あなたが謝るべきはあそこにいる人」

私は集会所の入口の方を乱暴に指差すと、彼の反応を伺うことなくそのまま背を向けて、指を鳴らして大谷の腕の中に残っていた頭を消し、通りに出ると左に折れ、一目散に駆け出した。

脇目も振らずに逃げた。視界を横切り、過ぎ去っていく人々の顔は見えなかった。

瞳はもう発火してしまいそうなくらいに熱を帯びていた。私は目を薄く閉じて、右手の真ん中三本の指で両方のまぶたを優しく撫ぜた。体中に満ちていた妖気が、ソーダ水の泡みたいに弾けて段々と穏やかになっていく。胸の奥底から末梢までじんわりと拡がっていくようなその感覚に、私は確かに解放されたのだと悟った。ここ一か月、いや数か月間、自分の心をすり減らしていたなにものかから。

少し息が切れてきたころ、ある一本の通りに出て、私は走るのをやめた。ここをまっすぐ進めば新居に着く。

運河を横切る橋に差し掛かろうとしたときだった。私はふと思いついて、頭から黒髪のかつらを取り外した。

周りを往く人々は一瞬たじろいだような様子を見せたが、赤い髪を露わにした女の存在にすぐに興味を失い、傍らを過ぎ去っていく。

やっぱり、そんなものか。

私は唾を飲み込むと、そのまま橋の欄干からその外へと右手を伸ばした。この髪の塊は、もう私に不要なものである気がしたのだった。波立った運河の水面が私の影の輪郭をぼやかしている。

固く握られた右手をじっと見つめ、一呼吸置いて、手放す、その直前に、強い風が私の頬をかすめ、私ははっとして顔を上げた。

視線の先に、午後の日射しに照らされて、長方形が横に二つ並んだ、あの長屋があった。

お疲れさま。ありがとう。

彼女は唐突にそう言った。いまは私の記憶の中にいる彼女はかつてあの場所に居た。

やれるだけやったよ。私なりに。

何を思ったのか、その時から私の右掌は広がることを拒んでしまった。仕方なく、左手の親指と人差し指で前髪の一本だけを引きちぎり、それをそのまま放る。墨染めの細い糸は一瞬で風にさらわれて、夏の光の中に消えていった。

私の部屋の向かいに住んでいた鈴木という中年の男は、冬毛のたぬきを連想させるふくよかな見た目をしていた。一見して、この人は子供の誕生日に茶屋のカステラとか羊羹とかを買って帰るような、いいお父さんなのだろうな、という印象を受ける。ただ実際のところ、子沢山の人里では珍しいことに、この長屋に入居している人達は全員一人暮らしだった。だから、この人には子供どころか奥さんもいなかった。

この長屋に住んでいた間、私は鈴木と大した関わりを持たなかった。ろくにしゃべった記憶さえない。ただ、彼が青果の卸売市場に勤めていることだけは知っている。

どうしてかというと、人を驚かした帰りの真夜中、出勤する彼と出くわしたことがあるからだ。

なお、私にとって「人を驚かし怖がらせる」という行為は、人間でいうところの食事にあたる。普通の食事と違う点は、それが必ずしも成功するとは限らない、という点だ。だから、いかに食事を効率的に行うか、ということは私の生活の中でかなり切実な問題になっている。

真夜中、おおよそ子の刻あたりに、長屋から住人の起きている気配が消えたのを見計らって、人里の中でいつも着ている臙脂色の着物を脱ぎ、黒と赤を基調とした妖怪衣装にてきぱきと着替え、人里を出る。これがいつもの流れだった。

*

その夜私が味わった恐怖は体に悪そうな菓子の甘さがした。べとべとに黒蜜を垂らしたくるみ柚餅子のような、原材料の風味など知ったことかという感じの。

妖怪の山の裏手にある中有の道に行き、つい先ほどまで、出店の陰で阿片を吸って呂律が回らなくなっていた人間の集団を、これでもかというほど生首で追いまわしていたのだった。結局帰路についたのは寅の初刻くらいだった。人里に戻ってきた今でも、口の中には先ほどまで感じていた幸福な味の余韻が残っている。食事が例を見ないくらいに上手くいったので、私はかなりご機嫌だった。途中でうっかり顔が緩まないよう両手の指先で時折頬骨のあたりを揉みながら帰り道を歩いたくらいには。周りに誰もいないのはわかっているのだけれど。

里の門を入ってすぐの、両脇に田んぼが並ぶ道の途中で、あるものを見て私は足を止めた。「警告 近辺に妖怪出没」という手作りの看板が作られ、かかしに寄り添うように立てかけられていたのだった。思わず顔を顰める。別にこれを立てた人間は悪いわけではないというか、これが立てかけられたきっかけであろう、先週の御子柴の件を考えれば、至極当然なのだけれど。ただ、せっかくの興を削がれてしまった気分にはなった。

「まともな妖怪なら、人里の中なんかで襲わないっての……」

口に出して悪態をついてみる。もし近くに聞き耳でも立てている人がいたら、私はものすごく狼狽しただろう。だがこんな真夜中だし、聞いている人は誰もいない。

そんな調子で、まあ正直言って、私は浮き足立っていた。

軽やかな足取りで長屋に戻り、自室の扉に手をかけた、次の瞬間だった。

向かいの部屋の扉が突然きしんだ音を立てた。体が固まる。引き続いて、その扉が慎重に、遠慮がちな手つきで開かれる音が耳の中に入ってきた。

数秒の間ののち硬直から立ち直った私は、ほとんど反射的に振り向いて、夜風に靡いていたマントを慌てて自分の体に引き寄せると、その場に身をかがめた。その後で、たった今自分のしたことが完全に非合理的な行動だと気付いて後悔した。どうせ部屋の前にいるのだから、さっさと家の中に入ってしまえばよかったのに。

部屋の扉の前でうずくまっている私の姿を鈴木が認識したその瞬間、彼が抱いたらしき恐怖の味が、私の舌先に砂糖水の雫を落としたように広がって、やがて消えた。それは本当にわずかな恐怖だった。先ほど薬を喫って遊んでいた人間から得た恐怖と比べると、千分の一にも満たないほどの。

それから数秒の間、私は提灯を持ったまま硬直している鈴木と黙って相対していた。提灯の橙色の明かりが、彼の青色のくたびれた着物と、小さな眼の窪みと、その下にある隈と、顔の皺をくっきり映し出している。

「……こんな時間にどうしたんです」

先に口を開いたのは私だった。向こうから何か訊かれたら困るから、いっそ先手を取ってしまえと思ったのだった。そしてやはり、すぐに後悔した。私が逆の立場だったと仮定して冷静に考えれば、絶対に「あんたこそどうしたんですか、見慣れない格好をして」と訊き返すところだ。

だが鈴木は「仕事、これから野菜の集配」と呟いただけだった。風に消え入ってしまいそうな小さな声だったが、語調には明確な不機嫌というか、寝不足への苛立ちが含まれていた。だまれ。おまえの質問に答える暇があるんならおれはもっと寝ていたかったんだ。そういう感情さえ察せられた。

「そうですか」

私がかすれた声でやっと言うと、鈴木は大儀そうに頷いた。

「夜道ですから気を付けて」

私は早口でそう言い放ち、くるりと身を翻し、背後にあった自宅の扉を勢いよく引いた、引けない。引けない! 錠前がかかっているのを忘れていた。とっさに手鞄から鍵を取り出し、自分でも驚くほどの素早さで開錠すると、身体を引き戸の隙間から部屋の中に滑り込ませ、そしてそっと扉を閉めた。

息を殺し、扉に耳を押し当てる。しばしの間ののち、ぶっきらぼうな足音が遠ざかってやがて聞こえなくなったのを確認すると、私は一気に脱力して、危うく玄関の三和土に座り込みかけた。

とりあえずそれからは寅の初刻よりは必ず早く帰ることにした。そのおかげかそれ以降、鈴木と夜中に鉢合わせすることは一度も無かった。

*

*

2

名前を呼ぶのも腹立たしいので、件の性悪女のことを私はヒダリシタと呼んでいた。無論口には出さない、心の中だけで。回覧板に載っている長屋の見取り図で見たときに、その女が左下の部屋に住んでいるからという、それ以上の意味合いはない、何となくの由来で仇名をつけた。ただ、今になって考えると、こいつにはもっと酷い呼称をつけてやればよかったなと思う。

私が他人の恐怖を食料にして生きている妖怪である一方、ヒダリシタは他人の噂話を燃料、もしくは嗜好品にして生きているたぐいの人間だった。少なくとも私にはそう見えた。

ほぼ毎朝、井戸の周りを餌不足の蜘蛛の如くぐるぐる回遊しているこの遣り手婆には、折悪く水を汲みに来た近隣住民を捕まえては、自分が貯めこんでいる噂や陰口を一方的に言って聞かせるという習性があった。それも、阿呆みたいな声量で。

私は井戸の周辺では自分なりに話しかけにくい雰囲気を出していたので、彼女の説法を聞かされた回数は他の人と比べれば(おそらく)少なかったのだけれど、それでも呼び止められたことが確か三回だけある。

彼女の話は、細部は違えどだいたい毎回同じ内容だった。彼女の隣人である磯貝という女が、とにかく気に障るという、その一点について。

一週間に一回の頻度で、夜中に男と口論していてうるさいということ。いつも着ている生成りの着物がみすぼらしくて見ていられないということ。腕に赤いぶつぶつがあって見ていて不快であるということ。自分の持っている噂話を出すなりして、話を広げるとか気の利いたことができない人だということ。挨拶の声が小さいということ。多分育ちが悪いということ。多分貧乏なところの子であるということ。多分親のしつけがなっていないということ。多分両親に見放されているということ。多分片親であるということ。多分親がいないということ。

「あんたもそう思うでしょう?」

三回目の話のとき、煮え切らない返事ばかりする私にヒダリシタは腹が立ってきたのか、姑が嫁に言いつけるような強い口調で私に同意を求めた。そう思わないなんておまえはどうかしている、という口ぶりだった。

適当に首肯しておけばいいものを、私は「はい、そう思います」と返すのが癪に障ったので、「分かりません」という出来の悪い子供みたいな返事をした。ヒダリシタはわかりやすく眉を吊り上げ、生ごみに群がる蝿を追い払うような目つきで私を睨んだ。

何なら、彼女は私に怯んでさえいた。その心理はよく分からない。ただ、そのとき私が感じた彼女の恐怖心は、やたらと粘っこく舌に残った。具体的に言えば、赤味噌の塊をそのまま口に入れたような塩辛さ。

「なに、分からないの?」

「ええ……そうですね、あ、水汲み終わったので、……それじゃ」

その会話以降、ヒダリシタは井戸の近くで私を見かけても声をかけてこなくなった。

*

私が鈴木に妖怪としての姿を目撃された当時、私はすでにヒダリシタの二番手の標的になっていた。一番手は磯貝だった。あくまで、その当時は。

ヒダリシタには、悪口の対象が井戸に近づいてくると、声を抑えるのではなく逆にわざと聞こえるように声量を上げる、という発作的な悪癖があったので、私は彼女が自分に関してどのように言いふらしているのかをおおかた把握していた。

髪を赤色に染めていて品がないということ。いつも着ている臙脂色の着物がみすぼらしくて見ていられないということ。顔に血色が見られず、死人のようで気味が悪いということ。せっかくこっちが話しかけてやってるのにそっけないということ。挨拶を一切しないということ。やはり育ちが悪いということ。やはり親のしつけがなっていないということ。やはり両親に見放されているということ。やはり片親であるということ。親がいないということ。恐らく、ね。どうせあの人もそうよ。きっと。

不幸中の幸いで、妖怪だとは疑われていないようだった。

だが、もし鈴木が何かのきっかけで、食事帰りの私と遭遇した話をヒダリシタに明かしてしまったら? 赤いマントとスカートを身に纏った私の姿をヒダリシタに明かしてしまったら?

その時はさすがに面倒臭いことになるだろうと思った。そんな噂をヒダリシタに広められたら、もうこの近辺には居られなくなるに決まっている。

だから私は相当気を揉んでいて、だが自分からどうこう働きかけることのできる問題でもないので、しばらく鬱々と過ごしていたのだけれど、結局そのことは杞憂に終わった。

大家の砂川から聞いた話によると、朝勤の鈴木はほかの住人と生活時間が異なるので、ヒダリシタの話を聞く機会がほとんど無いらしいのだった。私は彼が少しだけ羨ましくなった。

それにも関わらず一か月後、長屋のほぼすべての住人が私の正体を知ることになる。しかも信じられないことに、私がほぼ自発的に明かしてしまった。

これは後に知ったことなのだけれど、その当時、逆様異変という異変が起こっていた。そのせいで私は、この頃から幻想郷中を覆い始めていたある種の瘴気に憑りつかれてしまったのだった。

3

ヒダリシタにさんざん悪口を言われていた磯貝という三十路の女は、この長屋の中で私が最もよく会話した人間だった。いや「よく会話した」といってもそれは一般的な「よく会話した」の十分の一くらいの頻度だと思う。そもそも私は他者との、人間との会話をあまり好まないので。

それでも磯貝と話す機会が多かった理由は非常に単純だ。私はこの長屋に住んでいた間、豆腐屋で働いており、磯貝はそこの仕事仲間というか、一応先輩という立場だったからだ。

彼女の第一印象としては、とかく仕事をてきぱきやる人間だった。体はどちらかと言うとやせ型なのだけれど、腕だけが妙に太く、石臼(水でふやけた大豆をすり潰す)を回す速さが私の二倍くらいあった。ヒダリシタが悪口を言っていたように、彼女の腕にはかさかさに乾いた赤い斑点がぽつぽつとあったのだけれど、私はそれよりもみみずみたいに皮膚から浮き出た立派な静脈のほうに目が行った。

私はいつも卯の刻、豆腐屋の始業の半刻前に起き、至極適当に化粧を済ませ長屋から十歩進めば着く豆腐屋へと向かう。店の裏口から作業場に入ると、たいていの場合彼女は私よりも先に着いており、割烹着に着替えて仕事の下準備をしていた。

彼女くらい真剣に働けば、何かこの世界の、人里の見え方も変わってくるのかもしれない。ただ、私は稼いだお金のほとんどを酒と甘味と家賃と次に住む長屋への引っ越し代に充てる(容貌がいつまでたっても全く変化しない私は、長いこと同じ場所に住んでいると怪しまれるので普通の人間より頻繁に引っ越さねばならない)。人間と違って食費がほぼ無い分、そこまで生活には困っていなかった。だから必死になれない。遅刻をしているわけではないのだから別にいいだろう、と思ってしまう。

いやそれは建前なのだった。どうして私は妖怪なのに、人間と一緒にこんな作業をしなければならないのでしょうか? という、口が裂けても言えない疑問を、覆い隠して微笑むための。

磯貝とは、家に帰ったら忘れるような世間話はいろいろした覚えがある。

会話の組み立て方が変な人だった。私が言えた義理ではないけれど。

豆腐屋で働き始める前は長屋ですれ違っても会釈するだけの関係だったので、磯貝と最初に交わした会話らしい会話は、向こうの「なんで関宮さんはここで働こうと思ったんですか」という質問だった。初日の仕事を終え、脱いだ割烹着を二人それぞれで畳んでいた時のことだ。

私は「長屋から近くて人と接する必要がないからです」と答えた。経験則的に、こういうたぐいの質問にはあまりに直截に答えると相手は引いて押し黙ることを私は知っている。だからわざとそういう答え方をした。

だがその言葉に対して磯貝は全く表情を変えることなく「私と全く同じですね」と少しの間も置かずに返してきた。自分で堂々と言うことではないが誰がどう見ても私のそれと比べて彼女の労働に対する姿勢は真摯だったから、そんな返事が返ってくると思わず、何と言えばいいか、私は彼女の切り返しに不本意ながら感心して「磯貝さんも人と接する職場は嫌なんですか」と返した。

「ああでも、それをやれ、って指示されたらやりますね、私は」

そう磯貝は答えた。

その返事を聞いてふと思い出したのは、私が井戸で粛々と水を汲んでいた時に、隣で磯貝とヒダリシタが立ち話をしていた場面だった。私がこの長屋に移り住んでから一週間たたないうちの、ヒダリシタがまだ磯貝の悪口をそこまで言っていなかったころの話だ。その時確か彼女は、私が借りる前に、かつてその部屋に入居していた女の悪口を言っていた。

「磯貝さんは、あの人の大根の煮物食べたことあったかしら?」

「え? ありませんけど」

「何だ、残念。表面がべちゃべちゃで中は半生で食べれたもんじゃなかったわ、沸かしてから煮ているらしいのよ。どう思う?」

「ああ、私は南瓜とかよくそうやっちゃいますね」

「あらそう……とにかく、常識なさすぎるわよね、ひょっとして外来人なんじゃないかしら。外来人って炊事をしたことない人が多いと聞くから。あなたどう思う?」

「いやまあ炊事くらいはしてるんじゃないですか」

何というか、いまいち要領を得ないというか、文脈上にないというか、相手が求めていないというか。そういう返事を無意識にしてしまう人なのだった。

それが、磯貝がヒダリシタに目をつけられている理由だったのかもしれない。あの人は自分の会話を盛り上げられない人と接すると、極端に嘆息し、恐怖し、そして敵視するので。

素っ気ない返事しかしない私に対してそうしたように。

*

その日の朝、起床直後の私の体調はすこぶる悪かった。泥沼に落ちて身動きが取れなくなったようなだるさに襲われていた。今思えば、その時点から私は小槌の魔力にあてられていたのだろう。

豆腐屋には半刻遅刻した。すでに額に汗をにじませながら大豆をすり潰していた磯貝に「遅れてすみません」と謝ると、彼女は「顔色悪いですけど、大丈夫?」とだけ言ってすぐに作業に戻った。私はその後もにがり(豆乳に入れる凝固剤)の分量を間違えたり木綿を入れる箱に絹越しを詰めたりと本当に初歩的な失敗を何度もしたのだが、そのことについて磯貝は何も咎めず黙々と自分の仕事をこなしていた。

終業後、失敗ばかりする私を陰で心配していたらしい店主のおじいさんは、これでも食べてがんばりなさい、と言って木製の容器に入れたおからを私にくれた。それに引き続いて、おじいさんは卯の花の一番おいしい作り方について体感四半刻くらいかけて長々と説明してきたのだが、別に私は卯の花が好きではないし何なら豆腐自体もそこまで好きではない。

おじいさんは磯貝にもおからを渡そうとしたが、彼女はそれを受け取らなかった。理由は簡単で、すぐに家に帰ることができないからだ。詳しいことは知らないけれど、以前聞いた話によると、磯貝は豆腐屋で五刻働いた後、そこから歩いて数軒のところにある地区の集会所へと向かい、そこが夕方に閉まるまでの間、書類の整理など諸々の事務作業をしているのだという。磯貝にその説明をされたおじいさんは、どうやらその時が初耳だったらしく、大丈夫か、働きすぎじゃないのか、大丈夫か、と連呼して心配していたが、磯貝は「あのね、私の同僚が、向こうの通りの料理屋で出している湯豆腐を旨い旨いって言って食べてたんですけれど、あれはたぶん私の作った豆腐ですよ、何て言うんでしょう、自分が作っていないのに手料理を振る舞ってるみたいで面白いでしょう」などとまったく面白くない冗談を言ってそれを宥めていた。

豆腐屋から帰宅してから、私は真っ先に布団を引いて寝そべった。着替えることすらしたくなかった。体調は朝方よりひどくなっていたし、その上、仕事中から自分の心の中に芽生えたイライラがいつまでも止んでくれず、何もする気が起きなかったのだった。

こちらに興味がない話を延々としゃべり続けるおじいさんも、今日に限らず全体的に焦点のずれた返事をする磯貝も、豆腐屋の客同士の間で行われる他愛のない、生産性のない会話も、いつもは大して気にならないのに、今日はそのすべてが気に食わなかった。周りを取り囲むあらゆる人々のあらゆる言動が靄になって集積し、私の上にある空気を重くしているような感覚だった。

そんな折に、家の表からヒダリシタの声が聞こえてきた。別の誰かの相槌も聞こえる。おそらく近所の長屋に住んでいる同年代のおばさんだろう。

ふたりがしているのは聞く価値のない話である、ということは分かっていたはずなのに、私は玄関の扉に生首を飛ばして耳をそばだててしまった。ヒダリシタが珍しく井戸以外の場所で会話しているというその一点が、妙に私の好奇心を刺激したのだった。体調が悪くなかったら、どうせろくな話じゃないんだからやめておけ、と私の冷静な面が制止していたはずだったのに。

「……どうする? これ、入会する? 大谷さん、この前妖怪が中心の世の中はおかしいって啖呵切ってたけど」

「あらそんなこと言ってたかしらわたし。……まあね、こういう集まりは、たかが知れてるから。それにあの人、目がおかしかったし」

「ああ、だよねぇ」

「それにね、そもそも妖怪なんてね、恐れるものでもないわ」

「え?」

「あんな連中、ヒモみたいなものよね」

「どうして?」

「妖怪がいなくても人間はやっていけるけど、人間がいないと妖怪はやっていけないのよ」

「と言うと?」

「妖怪は人間を取って食って、怖がらせなければ生きられないって言うじゃない? だとしたら、妖怪の生活ってほかの人間に頼らないと成り立っていないわけ」

「ああー、なるほど」

「あなたにも理解できるでしょう」

「ええ。あ、でもあたしの前でヒモって言葉は出さないでくださいな」

「ヒモっていうか……あー、ほら、寝たきりの御老人? かしらね」

相手の冗談交じりにたしなめるような言葉を受けて、ヒダリシタは濁音の混じった汚い笑い方をした後、確かにそう言った。

その言葉たちは群れをなして木戸の隙間からにじみ、私の耳に入り込み、油汚れのようにこびりついた。私の体の上の、天井を漂う靄が徐々に黒く変色していく。

話の脈絡は何となくしか分からなかったけれど、そんなことはどうでもいい。

妖怪なんて恐れるものでもない? それはこちらが気を遣っているからだ。

確かにあなたの言う通り、妖怪は人間を恐怖させねば生きていけない。だから人間の数を保つことは重要で、そのために人里ができた。人里とは、あまりに弱すぎる人間たちを維持するために作られた場所とみなしていい。

だから、私を含め、普通の妖怪は人里の中では人間を襲わない。その意味で、妖怪は人間に脅威を与えつつも人間を保護している。放っておくとすぐ勝手に死んでしまうあなたたちを。

でも、そんな基本的なことも理解せずにあなたがそこまで仰るならば、私だって相応の対応を取るしかない。それによってあなたが心に傷を負ったとしても、文句を言う権利は最早どこにもない。いつものように、口汚くでたらめを撒き散らす権利はどこにもない。

私は飛ばしていた生首を元に戻すと、布団に沈んでいた体をどうにか起き上がらせて、臙脂色の着物を脱ぎ始めた。帯をほどくために背中に腕を回すと、妙に肩の関節が痛んだ。

いつもは真夜中にしか着ない赤黒い洋装に着替えて、頭に紫色のリボンをつける。手鏡を開いて自分の眼が赤く輝いているのを確認したとき、それまで私にまとわりついていた煤混じりの煙が少しだけ薄くなった気がした。

そのあとの自分が部屋の中で何をして、何を考えて過ごしていたのかはよく覚えていない。ただはっきりしているのは、日が暮れてから、鬱憤が抑えきれなくなって自宅を飛び出し、長屋の近くの通りに沿って流れている運河のあたりで闇雲に暴れ回ったということだけだ。近辺は大騒ぎになって、多くの野次馬が川岸に集まった。その中には当然のように、私が暮らす長屋の住人もいた。

なお、その日の私の帰結についてはあまりに情けないので誰にも言えない。

4

ろくろ首の怪がもたらす恐怖の本質は、普通の隣人だと思っていた人の首が抜けたり伸びたりするという部分にある。

例えば、山奥の闇の中、苔むしたおどろおどろしい襤褸を身に纏い、唸り声を上げている妖怪の首が落ちたとしても、人間は驚かない。そんな非日常的な場所と場面では、何かしらの怪異が起こることなど簡単に予測できるからだ。

普段は人間らしい格好をして、人間らしい暮らしをしている者の首が不意に落ちるから、人間たちは驚く。

だから私は、ろくろ首という妖怪は、人里に住み続ける。「生活感」という、種族に特有の、質の良い恐怖を生むには欠かせない武器を得るために。だから正体を隠すために偽名をつくり、質素な着物を着て、人間とともに働く。

だというのに、私はどうしようもない不器用だから、人間たちの目を気にして生きることがとてもつらいのだった。周りに正体がばれないように注意しながら生きるのが苦痛で仕方がない。他人に少しでも違和感を見出すと、すぐにその理由を暴こうとしてくる連中がいるときは、特に。

一方で、良いことなのか悪いことなのか分からないけれど、最近は(命名決闘法が制定されて以降だろうか)あまり妖怪に抵抗を示さない人間が増えてきた。妖怪もそれに同調するかのように、人里に堂々と出入りするようになってきた。命蓮寺の門弟たちや河童の行商人は、変装もせずに人間たちに声をかけ、人間たちもそれに臆することなく接する。でもその関係性も何というか、私は不健全に感じてしまう。人間は妖怪を怖れる、という基礎的な関係性が崩れかけている気がする。

正体を隠し通す生き方も、一切隠さない生き方も、どちらも性に合わないとしたら、私に適合する妖怪としての生き方とはどういうものなのだろう。そういったことをここ十年くらい考えながら私は人間に紛れて生活している。どうしたら答えは見つかるのだろう。もっと器用になれたらいいのだろうか。

その点、この長屋が少し気楽だったのは、大家の砂川が、私が妖怪であることを知ったうえで入居を許してくれていたということだった。彼は非常に小柄で、その体躯の上に皺まみれの大きい丸顔が載っているという、滑稽な見た目の初老だったのだが、腕には鯉の刺青があった。はっきり言って前科持ちに見えた。下手にでかい人間よりこういう体形の奴の方が怖いことは経験上なんとなく知っている。

入居の二週間前、紙の束が雑然と積まれた砂川の部屋にて、諸々の契約の書類を確認して拇印を捺した直後のことだった。

砂川は突然「関宮さんはもしかして首が抜ける人?」と言ってきた。相手の反応を伺っておずおずと尋ねるという訊き方ではなく、そういえばこの間貸した小銭はどうなっているんだい、と軽く問い詰めるような訊き方だった。

「何のことですか」

「名前に関っていう漢字が含まれていて、なおかつ赤毛の若い女がいたら、そいつはろくろ首だっていう噂があるんだよね、同業者の間で。あんたそれにぴったり当てはまるから」

「……言いがかりじゃないですか」

「あんたとそっくりの抜け首が『幻想郷縁起』の頁の隅っこに載ってたよ。貸本屋で調べたんだよ、おれはこう見えて勤勉だから」

「……」

「でも問題を起こすという話は聞かない。要するにあんたには信用があるわけだ。共通のね。だから部屋は貸すよ。部屋を埋めてくれる人がいないと、うちも成り立たない商売だから。ただね、万が一、万が一だよ、騒ぎでも起こされたら……」

「あの、言うまでもなく、妖怪らしいことは人里の外で済ましているから安心してほしい。これまでも、これからも、ね。とにかく、他の人には黙っていてもらえる?」

「勿論。あんたがちゃんと大人しくしている限りは」

その言葉通り、私は(それまでと同様)食事は徹底して人里の外で行ったし、砂川も私に対して適度な無関心を貫いた。

暗黙の了解というべきか、この信頼(信用?)関係は割と心地よかった。

*

あの夜から全身を疼痛に見舞われ、部屋に籠りきりの状態が続いた。妖怪だから治癒力は人より高いはずなのだけれど、痛みは一向に引いてくれなかった。大幣で殴られた場所が特にひどかった。神職のくせにそんなもので戦って、いつかあの人には罰が当たるんじゃないだろうかと私は思う。

夜中に人里を抜け出す元気もなくなった私だったが、いったいどういうわけなのか、食事には困らなかった。長屋を挟む二つの表通りを行きかう人々は、いったいどういうわけなのか、この長屋には騒ぎを起こしたろくろ首が住んでいるということを皆一様に知っているようで、この近辺を通るたびに勝手に恐怖しているらしい。その恐怖が否応なく私の口に飛び込んでくるせいで、人通りの多い昼間の時間帯、私は何度もえずいた。半日ずっと味噌汁の味が口に留まり続ける感覚と表現すれば、それがいかに不快だったか伝わるだろうか。

人間にそこまで噂が回ってしまった理由は明白で、ねずみ花火の火の粉の如く、ヒダリシタが近隣の住民に誇張に満ちた言説を撒き散らしていたからだった。彼女の独演会は私の部屋にまで声が聞こえてくるほどの声量で行われていた。だからある程度その内容を私は把握できた。普段の私の臆病さと、それが急に爆発したことの恐ろしさ、そしてすぐに鎮静化された間抜けさについて、「実際に目撃した」立場から何度も何度も語っていた。あの女ね、いっつもぼそぼそもごもごと喋って、きっとまともな教育を受けていないんだろうと思っていたのよ、そしたら妖怪だったなんてね、全くびっくりしちゃうわ。

どういう方向性の力が作用して彼女をそうさせているのだろう。天狗に入門して新聞でも書けばいいのに、と悪態をついて、いやそれだと天狗が可哀想か、と思い直した。

外に出ないとひとりで考え事をする時間が増えた。

まず、人里の中で妖怪が人間を襲ってはならないという原則を破った自分を大いに責めた。この人里が成り立ってから今まで、この人里の意義を知ってから今まで、そんなことは一度たりともなかったのに。私は決して強い妖怪ではないけれど、定められた規則を破ることなく、実直に人間を驚かして過ごしていたのに。北極点のようにちっぽけだけれど、探そうと思えばどんなときも見つけ出して愛でることのできたその矜持を、一晩で失くしてしまった悔しさ。

次に長屋の住人たちのことを考えた。

同じ長屋に住む人間が実は妖怪だったと知ったら、どんな気分になるのだろう。多分、いまの私は彼らに純粋に怖がられているのだろう、と思う。怖がら「せ」ているのではなく、怖がら「れ」ている。

契約の時に砂川と交わした約束も破ることになった。私がここを出て行ったらこの部屋の家賃はいまの半分くらい安くなってしまうに違いない。

そういえば、豆腐屋も無断欠勤している。水に浸かって柔らかくなった大豆を石臼で淡々とすりつぶす磯貝の姿が頭に浮かんでは消えた。

ただただ申し訳ないと思った。不思議なくらい素直に、謝りたいと思った。自分の二重生活を周りの人間に詮索され、侵害されるのが私は死ぬほど嫌いだ。でもその「嫌い」を私が自信をもって主張することができたのは、他ならぬ自分自身も、人里の中で営まれている人間たちの日常を侵害していない、という前提があったからなのだった。

結局家から出たのは事件を起こしてから五日後の、卯の初刻だった。どういうわけか、空一面を覆う厚く黒い雲のせいで夏の早朝とは思えないほどに薄暗く、往来には誰一人出歩いていなかった。いつもは飛脚や犬の散歩をしている老人などがちらほらいるのだけれど。

近辺で人々に騒がれないよう、渋茶の着物に長い黒髪のかつらという、「赤」にこだわりのある私としては極めて屈辱的な格好で外に出ることにしたのだけれど、今日のところはあまり意味がなかったようだ。

違和感を覚えつつも、一直線に開店前の豆腐屋へと向かった。何日も無断欠勤して店主のおじいさんと磯貝に迷惑をかけたのだから、まずはここに行くのが筋だろうと思ったし、磯貝が毎朝店に来ている時間のおおよそ半刻前に向かったのは、私なりの誠意だった。豆腐屋は長屋のすぐ表にあるので、もしかすると私が暴れて以来、妖怪を雇っている(もしくは、雇っていた)店として里人から非難されているのかもしれない。だから店主に頭を下げたところで、手で払うような仕草をされて終わりだろうという気もした。あのおじいさんは私がいくらミスしようがまったく怒らないひとだったけれども、さすがに限度はあるだろう。

そんなことを漠然と考えて、独りで勝手に鬱々とした気持ちになりつつ長屋を出たのだが、豆腐屋の表の扉には[休業中]と書かれた紙が貼ってあったので私は拍子抜けした。 [四日前の包丁による怪我により]しばらく休む、という。変な理由だな、と思ったし、じゃあ私の無断欠勤は一日だけか、とも思ったけれど、それで罪悪感が四日分減るということもなかった。

その後一度家に戻り、水路の近くで洗濯をし、磯貝の部屋の前で謝りに行くか行かないかで逡巡し、しばらく立ちすくんでいたらその隣のヒダリシタの部屋からごそごそと物音が聞こえてきたので、不吉に思った私は結局長屋を出て貸本屋に行った。寝込んでいた間の新聞を読むためである。貸本屋にもほかの客の姿は一人として無かった。

私の体調が戻って外に出られるようになった理由には、巫女により付けられた傷が癒えたことのほか、人々の恐怖の味が延々と口の中に残り続ける、非常に気分の悪い感覚が徐々に消えていったからというのがある。私に怯える人間が減ったので、私に飛び込んでくる恐怖も減ったのだ。しかしそれはどうしてだろう、というのが密かに気になっていた。

五銭で五日分の新聞を借りた。日々の話題は、各地の弱小妖怪(本当にそう書いてあった)が郷の各地で起こした暴動の話から、突如として郷の空を覆ったどこか電気的な黒紫色の雲と、その隙間から漏れ聞こえてくる不協和音に関するものへと移っていた。

加えて言えば、家財道具が勝手に動き出すという騒ぎについても記載があった。万年筆に手を突かれたり、沸騰させたやかんが勝手にひっくり返ったりして怪我人が増えているらしい。それについては、単純に考えて付喪神の活動が活発になっているというだけのことなのだけれど、問題を起こしている道具たちは持ち主によって長いこと使われずに放置されていたわけでもないらしく、本当に付喪神なのかはっきりしていないのだという。

このあたりでようやく私は、いまこの郷に異変が起きているのだということを悟った。それで一応、今までの一連の違和感に一つの答えが出た気がした。

自分の頭がおかしくなったのは異変のせいだったのだと、そんなことが分かったからといって、心持ちが軽くなるなんてことは一切なかったけれど。

とにかく、異変は人妖問わず、郷の住人の精神状態を不安定にさせる。

だから、その数日後の朝、起きたら私の家の扉が墨汁とビラに塗れていた件についても、異変のせいとして片付けてしまうことができたのかもしれない。でも無理だった。無理に決まっている。そこまで私は寛大じゃない。

5

私は昔から、偽名には自分の本名の要素を必ず入れるようにしている。人間に囲まれて過ごす日々の中で、妖怪としての自分をいつでも意識できるようにしようと考えてのことだった。ここ数年は面倒臭くなって「関」の字を多用していたのが裏目に出て、長屋の大家の間で妙な噂が立ってしまっていたようだけれど。

二、三年前の夏のことだろうか。その当時、別の長屋に住んでいた私の名前は古関だった。

その少女-稗田家の娘は、私が当時住んでいた長屋に突然押しかけてきて、取材をさせてほしい、との旨を言って寄越してきた。里住まいの長い私は、稗田家が古来より延々と受け継いでいる仕事について知っていたし、どんなに取材を敬遠しても恐ろしい執念でつきまとってくる血筋であることも知っていたので、はいはい、とわざと不貞腐れた返事をして取材に応じた覚えがある。

連れていかれた茶屋はがら空きだった。厨からもっとも離れた席に座って二人分の適当な甘味を頼むと、稗田は筆も紙も手元に置かず話し始めた。

本当の名前と、能力、住んでいる場所について形式的な口調で訊かれたのち、稗田はもちろん何も見ることなく、用意していたらしき質問を淀みなく答えた。

「人間に紛れて暮らす、ということはどういった心境ですか?」

「えっと……苦しいと思う時が多い。辛く思いたくはないんだけど、私は……まぁ、人付き合いが嫌いだから。でも、人里で暮らすのがろくろ首の生き方だから、受け入れるしかないと思ってる」

「人付き合いですか、じゃあどういう人間となら接しやすいと感じます?」

「えっ……うーん……と、私の暮らし方を知ったうえで、それに興味を持ったり、極端に恐れたりすることなく、ただそのまま飲み込んで、無関心を貫いてくれる人間、かな」

うまく返答の意味が伝わっていなかったらしく、稗田は首をかしげながら、「人間に自分の正体が知られるのは別に構わない、という意味では恐らくありませんよね」と言った。

「これは、まぁ、皮肉よ。そういう人間が滅多にいないから言ってるだけ。私の正体を知った人間は、過剰に興味を持つか、過剰に恐怖するかの、二択」

それは里人に対する皮肉であって、自分に対する皮肉でもあった。そういう無関心な人間に囲まれて生きていられたらどんなに楽だろうと、実現しようもないことを夢想し続ける私に対しての。

「あなたの性質上、過剰に怖がられるのは別にいいのでは」

「……違うのよ。怖がられるのと、怖がらせるのは別だから」

その後、ぜひとも「食事」を見せてほしいと頼まれた私は、一度彼女と別れたのちに妖怪衣装に着替え、子の刻に人里を出る門の前で待ち合わせた。その後、その場所から一町ほど離れたところにある山道まで二人で歩き、爆竹を鳴らして遊んでいた里の若者を驚かした。

「わざわざこんなところまで来るんですね」

道中は若い娘にとってはそこそこ険しい道だったろうし、さらに野良の妖獣の気配もあったからか、稗田は疲れた口調でそう言った。

「里の中では妖怪は人を襲ってはいけない、という決まりがあるから。だから、まあ、守っといたほう良いかな、と思って」

「へぇ……」

稗田は感心したように頷いて、「近頃は、人間と妖怪の距離が近づいてそういった境目が曖昧になっている中で、あなたは実際のところかなり昔気質というか、忠実というか、真面目に見えます」と言った。

「……うるさい、べつに大したことじゃ」

私がしかめ面で否定すると、褒められると気を悪くされるんですね、と稗田がぼそりと呟いたので、私は彼女から視線を外したのち目から光線を出して威嚇射撃した。あたりに焼け焦げた草の匂いが立ち込めると、稗田は普通の少女らしく怯んで私の舌にほのかに甘味を寄越してきたので、どこか彼女に対し無機的というか、腹話術人形のような印象をそれまで抱いていた私は、まぁこいつも人間なんだな、と思って少し安心した。

「こんな具合で満足かしら? 取材のほうは」

私がそう訊くと稗田は、「ええ。すみません、一日中不快な思いをさせたんじゃないでしょうか」と全く申し訳ないという素振りを込めずに言った。

「……まあ。こういうの、慣れてないし、正直、あなたは……あなたの家はずっと好きになれない。……ただ、ひとの詮索を生活の一部にするっていうのは……大変だろうな、とは思う」

稗田は苦笑いして目を眇めつつ、「ええ大変ですねえ、まあ好きですけれど」と言った。

あれは今でも不思議な体験だった。なぜ私は彼女に対しては普通に自分の個人的な部分をあっさりと明かしたのだろう。彼女には幻想郷縁起を書くという大義があったとはいえ、あの日の自分はあまりに素直すぎた気がする。

*

前日の晩に水を切らしていて、ヒダリシタが出てくる前にさっさと汲もうと盥を持って家を出た私は、扉の表面を見た瞬間に、落雷に打たれたように硬直した。雨は降っていなかったが、夜じゅう吹いていた強い風が未だに止まない早朝のことだった。

まさに頭で考えるより先に体が動いたという感じだった。それぐらい、目の前の真っ黒で恐ろしいものを何とかしなければと思ったのだった。盥を玄関の三和土に放り、手始めに扉のビラを留めている画鋲を外し始めた。風で飛ばされないためなのか、ご丁寧に十五枚すべての四隅が留められており、親指と人差し指で力任せに画鋲を引き抜いていたら、途中から右人差し指の爪が痛くなってきた。我慢した。画鋲を失ったビラのうち、墨が付いていないものは乾いた地面にはらはらと落ちていく。それを横目に見ながら、画鋲を外してもなお乾いた墨によってべったりと木の扉に張り付いてしまっている紙を私はまたしても右手で引っ搔いて剝がそうとした。そうしたらいよいよ右手の全ての爪と肉の間が赤く腫れてきたので、それをまじまじと眺めていたら自然と涙が滲んできた。何が悲しくて、こんな痛みを、朝っぱらから。

自分の手から目を離し、何か憑き物が落ちたような冷静さで私は扉を見た。ほとんどのビラが剝がされ、全貌を露わにしたその染みは、ある一点から幾筋にも放射した墨の線がアザミの花のようで、もはや芸術的といってよかった。

阿呆か。こんな徒労が何になるんだ。張り紙を剥がしたところでこんなどうしようもないものをごまかせるわけがない。いやそもそも私がやったわけではないのだけれど。

私は肩を落として、風で地面に散乱しているビラを拾い集めてまとめ、左手に携えた。それから砂川の部屋を見た。こういうときは大家に報告するのが筋だろう。でも押しかけるには明らかにまだ迷惑な時間帯だ。時間帯と言えば、異変により変な色の曇り空が続いて、このところ太陽をさっぱり見ていないから実は時間感覚さえ怪しくなってきているのだけれど。

とりあえず当初の目的である水汲みを済ませようと、力なく盥を手にしたその時、左の奥の方から扉がゆっくりと引かれる音がした。砂川の部屋だった。

中から出てきたのは、砂川と、磯貝と、知らない男の三人だった。男は砂川に手首を極められた状態で体を震わせている。ぼさぼさの髪、白無地で袖の極端に短い上着と、鋲のような金具がついた紺色の作業ズボンという珍奇な姿をしたその男の全身には、跳ね飛んだ墨の染みが細かく散らばっていた。

予期しない対面に、砂川、磯貝、そして私が目を見開いて何も言えなくなっている中で、血走った眼をした男だけが三方に向かって歯ぎしりを立てていた。密度の濃い恐怖が私の口の中に一気に広がる。沼の底に沈んでいる水はきっとこんな味だろうと思う。風がぴゅうぴゅうと竹笛のような音を立てて私たちの傍らを吹き抜けていく。まるでこの奇妙な状況そのものを囃し立てているようだった。

「あんたが」

男が上ずった声で言った。

「あんたらが、悪いんだよ」

男は私から目を離さないで言った。あんたら、というのは、私と磯貝と砂川を指しているのだと私は最初思ったけれど、多分違う。それよりも、もっと広範な対象への怒りを、私一人に向けているような気がした。

「あんた、あんたらのせいでおれは」

男がそこまで言いかけたところで、ようへい! と空気を切り裂くような声が耳に飛び込んできて、私は思わず体を縮めた。あまりに突然だったので、その声の主が磯貝であることに気付くまで数秒かかった。

「黙れっつってっぺや!」

磯貝が叫んだ。私は磯貝がこんな大きな声を出すことを知らなかった。

「……気狂いが」

男のほうが磯貝を睨んでそう言った。絞り出すような声色だった。

しばらくの誰も何も口を出さない息苦しい間が続いた。鉄仮面の表情で二人のやり取りを見ていた砂川がその重苦しい沈黙を破った。必ず後で話はするよ、とりあえず自警団に行くのでまた。砂川は器用にも片手だけで部屋の扉に錠前をかけると、男を連行しながら去って行った。

磯貝と私はそれを黙って見送った。それから磯貝は、私の真正面から少し外れた位置に近づいてくると、本当にすみませんでした、と伏目がちに呟いて私に頭を下げた。そして、ちょっといいですか、と断りを入れたのち、私が手にしていたビラの束を思いっ切りの力で奪い取った。

「えっ、……待って」

「関宮さんはこれ見ないほうがいい」

真剣な眼差しで私を制止する磯貝に、私は「知ってますって、それの内容ぐらい」と言った。

ぐにゃり、と音を立てるようにして磯貝の顔が歪んだ。

ちょうどその時だった。まるで示し合わせたかのように、紫色の雲から雨粒が降ってきて、私の手の甲にぽつりと落ちた。

【ひいらぎの会】- 弐七 号

・入会者募集のお知らせ

狐狸妖怪が人間に紛れ、この里に潜んでいるのは皆さんご存じの通りです

私たちのごく身近な場所にかれらは潜んでいる

私たちの人生(すなわち、人間としての生)に切っても切れない寺子屋・医院・仏閣でさえも例外ではないのです

果たしてそれを当たり前のものとしていいのでしょうか

~入会を希望するかたは以下の住所まで……

【ひいらぎの会】- 弐八 号

・入会者募集のお知らせ

この幻想郷を覆う空には暗雲が立ち込めている

私たちはいつまで妖怪に怯えて過ごせばいいのでしょうか

あなたの心の隅にきっとある不安を、打ち明ける時は今なのです

同志はここにいます

~入会を希望するかたは以下の住所まで……

【ひいらぎの会】- 弐九 号

・集会参加者募集のお知らせ

妖怪が起こしたこの度の異変を受け、臨時の集会を今月末に開きます

相次ぐ道具の付喪神化を黙って見過ごす私たちではない

皆さんの力を合わせなければなりません

軽やかに目を覚ましましょう

~場所・日程(雨天時は延期)……

私を部屋に招き入れる直前、磯貝は斜め向かいの部屋の墨まみれの扉を鬼の形相で一瞥した。それから、無言で私を部屋の中に促した。この長屋で別の人間が住む部屋に入るのは、入居の際に砂川の部屋に入った時以来だった。

「お茶用意するのでそこの座布団に座っていてくれますか」

そう言う磯貝は明らかに何かに怯えていて、声がかすれ、震えていた。それでも私の口の中に、彼女の恐怖の味は入ってこない。そのことは、彼女の恐怖が私に対するものではないことを意味していた。

部屋の壁やら天井やらには何枚もの水彩画が飾られていた。これ全部買ったのか、だとしたらいくらになるんだろうか、と一瞬驚いたけれど、画架には書きかけの絵が、机には種々の画材があったので、磯貝の趣味なのだと分かった。画材の中には洋墨の瓶もあった。

思わず、壁に貼られている絵を見回す。干し柿、葉っぱのついた林檎、上に生姜の乗った冷奴、そして桜鯛もあった。鱗の一枚一枚まで鮮明に活写されている。この魚の姿を見るのは何年ぶりだろうかと私は思った。この郷に入ってからまだ私は食べたことも見たこともない。

「あの張り紙について、知っていたんですか」

二人分の茶を淹れるやいなや、すぐに磯貝は私にそう訊いてきた。卓袱台の上に墨の飛び散ったビラが無造作に置かれている。空模様はどんどん悪くなっているようで、木の壁に叩きつけるような雨の音が響いた。

「……あの会は確か2年前くらいにできて、細々とやっていたはず、です。というより、こういう会は、大々的に活動してないだけで、この里には結構な数あった気がします」

「……そうだったんですね」

私が暴れた日の昼頃に交わされた例の会話、もはや、私が正気を失うきっかけになったといっても過言ではないヒダリシタとその友人の会話を、私は今でもはっきりと覚えている。あの時、話し相手はヒダリシタに「……どうする? これ、入会する? 大谷さん、この前妖怪が中心の世の中はおかしいって啖呵切ってたけど」と言っていた。あれが「ひいらぎの会」のことだったのかもしれない。もちろん別の集まりの可能性もあるけれど。ああいう団体は、異変を察知すると勧誘を活発化させるのだろう。

この「ひいらぎの会」のような集まりは、命名決闘法がなかった時代は人間たちの精神的な支柱になりえたのかもしれないけれど、それなりに人間の平和が保たれている今となっては、はっきり言って、弱い人間たちが集まって妖怪への個人的な恨みと互いの思想への礼賛を言い合うだけの会だとしか思えなかった。だからといって不快じゃないかと言われるとそうではない。剥がすときは一応、内容を頭に入れないように気を付けながら剥がしていた。無為に傷つきたくはないので。

「本当にすみません」

何で磯貝が私に謝るのだろう。本心から思う。私があの日運河沿いで、自分が妖怪であることを衆目に晒さなければ、きっと扉があんな風になることもなかったのだから。つまるところ、根本的な原因は私にあるはずなのに。

ただ、それはそうとして、磯貝にも何か譲れないものがあるに違いなかった。罪悪感の一言で片づけられない何かが。私はそれなりの覚悟をして、それを聞かなければ、知らなければならないのだろう。いや、もう予想が少しついてはいるのだけれど。

「あの男は、私の……弟で、関宮さんの家をあんなことにしてしまって」

「いや、だからって磯貝さんが悪いわけじゃ」

「毎週弟が私の家に来るんですよ。お金を受け取りに。それでまあ、いつも口論になっちゃうんですけれど。昨日は、弟がちょっと、こういう会に入っていて、まあ会費とかそういうのもあるので……家計が大変だからやめてほしいって咎めたんですけれど、昨晩はその言い合いが過熱してしまったというか」

「あの、その前に一つ聞きたいんですけれど、ようへい、って言うんですか。弟さんの名前は」

忘れることはできなかった。磯貝があの時に怒鳴っていた名前だ。

他にいろいろ聞きたいことはあった。どうして弟さんはそんな団体に入ったんですか。そもそも弟さんは働いてないんですか。けれどその前に、もっと重大なことを磯貝は避けながら話しているという気がした。あの弟の妙な服装は、私のその仮説をより強めてしまった。それがどうにも、じれったくて、私はそう口に出し訊いてしまった。訊いてしまってから、そうか、私はいま自分が死ぬほど嫌っている所業をしているのか、と思った。この人がずっと隠し通そうとしてきたことを、詮索しているんだ、と自覚した。

「ええ」私の質問の意図を理解したらしく、磯貝は何かを放り出すような口調で「さんずいに、羊に、平らで」と言った。

「……だから、そういうことですよね。あなたと、弟さんの出自というか、出身というか、そういうのは」

私がおずおずと言うと、磯貝は神妙な顔で、そうですね、とだけ言った。

「洋」という、この郷に存在しないものを、磯貝家の親は自分の子供の名前の一部とした。そのことが示唆していることは明白だった。姉である磯貝の下の名前は、一緒に働き始めたときに一回だけ聞いたことがある。確かミサトだった。私はそれを漢字でどう書くかは知らない。そして私がそれをわざわざ訊く必要性はもうないという気がする。

「……地元に残った唯一の船団の、漁師の家系でした。長女の私はかいごしょくをしていたんですけれど、弟は父親の跡継ぎで」

「かいごしょく……」

「ああ、簡単に言えばお年寄りや体の不自由な人の生活を補助する仕事ですかね」

「いや、ごめんなさい、遮ってしまって、続けて下さい」

「はい。弟は、自分は当然将来漁師になるものだと思っていたし、周りもあの子は漁師になるんだろうという前提で、そういう環境で生きてきたので、……本当に唐突に、二人してこの世界に迷い込んで。ああなってしまったのは仕方なかった部分はあると思うんですよね。信じるものというか、自分を支えるものが必要というか。だからってあんな感情のぶつけ方は許されないけれど」

「……そうですね」

「関宮さんの前でこんなことを言っていいのか分からないけれど、この里にも妖怪がいるかもしれないなんて耐えられない、おまえがふつうに生活していることが信じられないと何度も言われる。気持ちは痛いほど理解できるんですけれど。私はあの子の癇癪を止められないまま、この部屋で別れて、その後ああいうことになって」

「待って」

反射的に私は訊いた。

「私の、その……家の場所を、弟さんはどうして知ったんですか?」

すると磯貝は一瞬ためらいの表情を見せたのち、「それは大谷さんが」とだけ言った。

そうか、そうか、やっぱりか、それはそうだろう。なにか諦念と安心が入り混じった複雑な感情が自分を包んでいるのを感じた。誰に諦めを抱いて、誰に安堵しているのかは自分でもはっきりとは判別できなかったけれど。

「鈴木さんのこと知ってますか」

「えっと、…あぁ、朝市で働いてる人ですよね」

「あの人が出勤するときに、自分が汚した関宮さんの部屋の前で立ちすくんでいるあの子を見かけたらしくて。あの子を捕まえた後、砂川さんと私の部屋の戸を激しく叩いて起こしてくれて」

「鈴木さんが?」

「ええ」

鈴木の名前が出てきたのは意外だった。二ヶ月ほど前の夜中に、鈴木とばったり出会ったときのことを思い出す。彼は私と同程度には他者に無関心な人間だと思っていた。

「……それからさっきまで、砂川さんと、弟と、それと私で話し合いしていたんですよ。それが大体の経緯です。改めて本当にすみません。本当に」

磯貝は私から視線を外すことなくそう言った。

謝罪しているはずなのに、何かを私に要求するような眼つきだった。

「……良いですから、謝らないで下さい」

私がそう言うと、磯貝は首を横に二、三回振って項垂れ、そのまま黙りこくってしまった。

その仕草を見て気付いた。

私たちは謝りたいんだ。謝って、かつそれを受け容れてもらいたいんだ。あなたと私の似ているところ。いや、あなたと私の至らないところかもしれない。今のあなたと同じように、私はそれ以外の表現方法をいまだに見つけられていないんだ。だからあなたの何倍も生きているはずなのに私は延々とこんな調子なのだろう。多分これからも。長い時間を。

「……違うのよ、何ていうの、筋が」

私は敬語をやめることにした。いまは、人間と人間として話すのではなく、人間と妖怪として話した方が自分の心にとって良いような気がしたからだった。いまの私はただでさえ、ぐらつく独楽の上に座っているような精神状態なのに、口調と本性とを一致させないのはもう苦しくて仕方がない。

「……」

「……もとを正せば私が、自分が妖怪であることを、周りの人々に明かしてしまったことのほうが問題なのよ。この長屋も妖怪が住んでる長屋なんて噂されちゃってさ。あなたの弟の件も、その延長に過ぎない。そうでしょ」

磯貝が再び顔を上げて、無言で首を横に振り、それから何かを言いかけた。

「ただ」私は遮った。「それよりも伝えたいことは、私は…自分が妖怪であることを、本当に、本当に隠していたかったのよ。別に、人間が増長したとか、どうでも……。だから、あの夜のことをすごく後悔している。それだけは、認めてほしいというか……」

「……はい」

「……誰かに知っておいてもらいたい、と思う」

そう言い切った。言い切ってから、首元から背中を蔦のように熱が這い上がってくる。そして私の顔中を埋め尽くす。

しばしの沈黙の後に磯貝は言った。

「思い詰め過ぎですよ。少なくとも私は、関宮さんを一人の人間としか見れないです。今も」

磯貝は淀みなくそう言うと、私から目を逸らして画材の置いてある机の方を見た。私は、そうか、と気の抜けた返事をして目線を上の方に泳がせた。濃い紫の茄子の絵が見えた。

急激に頭の思考回路がはっきりとしてくるのを感じる。何となく察したからだろう。磯貝も、私と同じことに気づいたのだということが。

「話変えましょう」視界の下隅の方で、磯貝が私の方に向き直るのが見えた。「ずっとこういう話は、辛いですから」

「あなたが始めたんでしょうが」私は目線を天井に向けたまま言った。

「そうでしたっけ?」

磯貝はそう返してきた。それは何かの合図であるような感じがした。磯貝がそういう返事をするなら、私も敬語で応答すべきだ。直感的にそう思った。

「……あの、言い出す機会が無くてずっと言えていなかったんですけれど」

もしこんな騒ぎが起きていなかったら、磯貝には話さなければならないことが一つだけあった。

「はい?」

「いや、機会を伺うのも失礼かもしれないんですけど」

「何でしょう?」

「豆腐屋のことで」

「……あー」

「無断で休んですみませんでした」

私がそう言うと、磯貝は、

「最近の天気じゃ普段売れるものも売れないでしょうし、べつに良いですよ」

と言った。

私は、はあ、と気の抜けた相槌を打ち、それまで一口も啜っていなかったお茶を口に運んだ。

砂川が戻ってくるまでここにいていいと言われたので、私はその言葉に甘えてしばらく磯貝の部屋に居ることにした。前向きな話をしましょう。そう突然言い出した磯貝は、首を三六〇度回せる手品師が子供の時にすごく流行っていたという話を私に聞かせた。私も同系統の話をしなければならないのかと思った私は苦心の末に、ここから五町ほど離れた長屋に蹴球(要するに現代式の蹴鞠)が異常にうまい男が住んでいるという話をした。

どちらもことごとく盛り上がらず、部屋全体が微妙な空気になった。それでも、私たちはぽつぽつと話を続けた。

三刻ほど待っても砂川は帰って来ず、磯貝は区民集会所に働きに出る時間になったので、私は自分の部屋に戻ることにした。雨はいつの間にか止んで、元の陰気な曇り空に戻っていた。

通りの向こうに消えていく磯貝の、三十の女性にしてはがっしりとした背中を見つめながら、自分の境遇を打ち明けている最中の彼女の受け答えについて思い返す。

失礼な表現だけれど、いつもよりも普通だったというか。

邪推だけれど、例の要領を得ない、最近の空模様のように不安定な話し方は、癖というよりは意図的に身に着けた習慣なのかもしれない。予期せず迷い込んでしまったこの世界で、正常な精神を保って生活するために、彼女が編み出した一つの方法なのかもしれない。上手に相手をはぐらかせるように。腹の中に何を抱えているか分からない相手と会話している最中に、うっかり自分の弱点となるような事情を明かしてしまうことほど、危険なことはないだろうから。

じゃあ磯貝は、弱点を共有する相手として私を信頼していたのだろうか。そうではない気がする。私がそうではなかったのだから。

磯貝が自分の境遇を、弟との関係性を、扉を汚された本人である私に打ち明けたのは、衝動的な何かによるものだろう。運河で暴れたあの時の私を、根底から突き動かしていた衝動ときっと同じだ。

私たちには、私を知ってほしいという切実な願いがきっとある。詮索されることは嫌がるくせに。ひどく不器用だ。不器用で、怖いと思った。

思わず眉間をもむ。

「……疲れた」

自然と漏れ出るように声が出た。本当に疲れていた。意味のない疲れだったかと言われると、そんなこともないと思うけれど。

もう中に入ったら即座に布団を引いて昼寝でもしようという気分で、私は自分の部屋に向き直った。向き直って、すぐに体の動きが止まった。

黒塗りの扉をまじまじと見つめる。何か違和感がある。墨まみれであるということとはまた別の違和感がある。

「えっ……あ」

背中に氷水が伝うような感覚が一瞬で走った。

今朝の自分の行動が一気に頭の中で映像としてよみがえる。朝起きて、渋茶の着物に着替えて、顔を整え、歯を磨き、黒髪のかつらをかぶり、井戸に行くための盥を持って、扉を引き、扉の表を見て愕然とし、それから……。

「馬鹿じゃないの……」

錠前をかけていない。かけていなかったのか今朝の私は。それでも祈るような気持ちで扉に手をかけたけれど、がらがらという音を立てながら何の抵抗もなくそれは開いた。

部屋に入るなり、私は首を五個に増やし、部屋中をくまなく見て回った。ざっと見た感じとしてはどこも荒らされた形跡はない。ひとまず安堵する。

だがそこで終わらなかった。

私はもっと酷い筋書きを思い立ってしまった。例えば、侵入者が嫌がらせのためになにかを置いていったということもあるんじゃないか。その「なにか」を、具体的な形をもって想像することはできなかった。とにかく私を傷付ける「なにか」。あの貼り紙の文句のような。ヒダリシタの言葉のような。私は首を増やさないまま、床に散らばっていたものを拾い集め、それぞれ近傍の棚に戻すと、押入れの中の布団や衣装を取り出したり、本棚の隙間を一つ一つ確認したりした。

どうやら本当に何も盗まれてもいないし、仕掛けられてもいないと分かった頃には一刻半が過ぎていた。意外にも、安心よりもみじめさに自分の心が支配されているのがわかる。どうしたんだろう。何してるんだろう。今日の私はひょっとして病んでるんじゃないのか。

ふぅー、と長く細く溜め息をついた。

目を彷徨わせる。部屋が片付いたのは確かだ。そして部屋の隅に固められた物たちの山に焦点を合わせる。なんだかすべてが要らないもののように見えてくる。

「そうか」

棒立ちの姿勢のまま、私は「そうだよ」と呟いた。

それは急に降りてきた閃きだった。天啓とかいう大それたものではない。それでも何か、自分の頭の中で絡みついていた糸くずの塊が、一瞬にして解けていくような快感があった。

引っ越そう。

ここから遠く離れた地区へ。心無い噂話の聞こえない場所へ。自分をこれ以上責めなくてもいい場所へ。悩まなくてもいい場所へ。

私は何でこんな単純なことを今まで思いつかなかったのだろう。それとも、実は思いついていたけれど、この長屋で何かやり残したことでもあって心の中に抑え込んでいたのか。そんなものあるわけないのに。

私は居ても立ってもいられず扉を開けて外を見た。砂川が早く戻って来ないかなと思った。戻ってきたらすぐにでも話を切りだそう。この気が変わらないうちに。

通りの方向を見る。立ち並ぶ表店の、その板葺き屋根の上の空を見る。曇り空は先程よりもかなりどす黒い色に変化していた。こういう時に人を待つのは中々しんどいと思う。そういえば、この分厚くて毒々しい雲は、いつになったら消えるのだろうか。願わくはさっさと消えてほしい。せっかく今一つの答えを見つけて心の靄が晴れたというのに、あの空からにじみ出る淀んだ空気は、私を再び息苦しくさせてしまいそうだから。

そんなことをふと考えた、次の瞬間だった。突然、妖怪の山の方角から遠雷が聞こえた。続けざまの雷だった。櫓太鼓の被膜をぶち破るような、青銅の鐘を叩き割るような鋭い衝撃が私の耳を劈いた。肩が自然に上下に震えて、反射的に扉を閉める。木製のものと木製のものが互いに勢いよくぶつかる乾いた音が私の内側に響く。唐突に視界を文字が飛び交う。先程磯貝の部屋で読んだあの文字列が、墨と砂に汚れた紙面の上を、私の九つの頭の上を、あたかも飛蚊のように、軽やかに目を覚ましましょう……

「違う!」

私は胸に掌を強く押し当て当てながら、繰り返し心の中で唱えた。

逃げじゃない。

これは決して逃げじゃない。

6

御子柴が区民集会所の隣にある診療所に入院したのは初夏のことだった。中有の道での食事帰り、私が真夜中に鈴木と鉢合わせしたあの日から、ちょうど一週間前のことだ。

御子柴は私の隣の部屋にいて、黒々と日焼けした腕の直径が私の太腿ぐらいあるおじいさんだった。多分農家か何かだろうと思っていた。多分、というのは本人からも人からも彼の仕事について聞いたことがなかったからだ。

結局、その予想は当たっていて、彼は米農家だった。その日、ここから半里ほど離れた場所にある田んぼで種籾を蒔いていた御子柴は、背後から近づいてきた野良妖怪に眼を潰され、しかし肘打ちで反撃したら向こうが逃げていったらしい。近くで作業していた人々が肩を貸しはしたものの、彼は自分の足で歩いて診療所まで行った。やがて顔の傷に雑菌でも入ったのか熱を出し、そのまま入院したのだという。

これらのことを、私はすべて新聞の左端の欄から知った。長屋から御子柴の生活音が消えて、三日経ってからのことだった。

ヒダリシタはその間、御子柴がいなくなった理由について、新聞で言われている入院の話を誇張して語る他にも、酒場で暴力沙汰を起こして自警団に捕まったから、稲作なんて流行らないこと続ける自分が嫌になって失踪したから、と安定しない噂を長屋の周りで言いふらしていた。

当時、彼女の話に付き合ってくれるこころやさしい人々の数は、今よりもずっと多かったのだった。

*

前日までに化粧道具や服などは新居の方に移動させていたので、あとは家財道具を引っ越し屋に運搬してもらうだけだった。私の身長くらい高さのある紫檀の戸棚がなかなか曲者だったけれど、大八車一台分でぎりぎり足りた。若くて威勢のよさそうな車引きの男は、額を汗で光らせながら、これ向こうの大家さんに言えば運び入れることできますよねぇ? と私に訊いた。私が頷くと、男は歯を見せて承諾の笑みを浮かべ、あっという間に橋の向こうに消えていった。頼もしいと感じた。

もうきれいになった部屋には入る気がしなかったので、私は近所の流行っていない茶屋に行き時間を潰すことにした。

それにしても今日は、陽は出ているものの風が強い。視界を時折かつらの黒髪が横切る。渋茶色の着物の袖が、机から小刻みに浮き上がってぱたぱたと音を立てる。それがとても鬱陶しく感じる。でも明日からはもうこんな変装をしなくてもよくなるのだろう。そう思うと少し心が晴れた。

あの晩砂川は、扉の交換費用はとりあえず自分が立て替えておいて、誰が出すかは後々話し合って決めるということ、とりあえず磯貝が過度に負担を負わないように調整するつもりだということをざっと説明した。砂川も磯貝の金銭的な事情については知っていたらしい。どういう経緯で知ったのだろう、と一瞬疑問に思ったけれど、借主と貸主の関係なのだから変な話でもないか、と思い直した。

私はそのあとすぐに、月末で引っ越したいという旨を伝えた。砂川は表情をほとんど変えないまま黙って頷くと、自分の部屋から書類を持ってきて私に渡し、書いたら好きな時に直接部屋まで来てくれ、受け取るから、と言った。

そこで砂川はぽつりと、「そういえば御子柴さんちょうど今月末に退院するらしい」と明かした。「入れ替わりだな」とも言う。

「……よく考えたら、あの人、私が妖怪だってこと知らないのね」

「いやーあの人、入院してて良かったよな。農作業中に妖怪に襲われたと思ったら、今度は隣人も妖怪だったなんて洒落にならんからな」

「……」

「茶化して悪かったよ。まあ今度の長屋では、もっとうまくやれよ」

砂川の言葉を右耳から左耳へとやり過ごしながら、私はいろいろな可能性について想像していた。もしこの異変が起きていなかったら、私はヒダリシタに悪口を言われながらもこの長屋に住み続けたのだろうか、私が妖怪であることがヒダリシタにより広められていなかったら、磯貝の弟が私の部屋の扉を汚すこともなかったのだろうか、あの日の朝、私が部屋の扉に貼られたビラに気付かなかったら、磯貝が私に自分の境遇を吐露することもなかったのだろうか、御子柴が入院していなかったら、彼はひょっとすると「ひいらぎの会」に入会していたんじゃないだろうか、とか。

砂川と別れたのち部屋に戻り、酒を少しだけ飲んでから書類の記入する部分を埋めることにした。しかし最初の空欄で筆が止まる。姓。名。ふりがな。引っ越すならば、転居先のほかに、新しい偽名も考えなければならない。

とりあえず「関」の字を使うのだけはやめよう。

それから、思いつくままに裏紙に漢字を書きならべて線で繋ぐ作業をしばらくしていたら、いつの間にか子の刻になった。私は黒髪のかつらを外し、因縁の赤い洋装に着替え、およそ一週間ぶりの食事に出た。

頭の上には昨日までの荒天が嘘のような星月夜が広がっている。妖怪の山のその向こう、遥か彼方の上空には、ほのかな光を放つ奇妙な城があった。上下さかさまの状態で、月の光を背景にふわふわと漂っている。

なんとなく察していたことだけれど、やはり昨日の夕方に鳴り響いた遠雷はただの遠雷ではなかったようだった。間違いなく、ある種の区切りに違いなかった。

空気は澄んでいた。その日、墓場、中有の道、神社の参道など色々なところを回ってみたけれど、どの場所にも人間の影は全くなかった。しかし不思議とがっかりとはしなかった。

帰りぎわに、豆腐屋の前を通りかかった。店の前の張り紙がされてあって、[五二年間ありがとうございました]という貼り紙が、筆先の安定しない筆跡で書かれていた。前に貼られていた、[四日前の包丁による怪我により休業中]の文字とはまた別の人間が書いたと思しき文字だった。

引っ越し前にやらなければならない気の重いことが一つ減った。ただ同時に、自分がこの場所にいつかは返却しようと考えていた思いの行き場を失ったような気がした。

新居に掛かっている錠前の鍵は昨日のうちに受け取っていたので、茶屋で時間を潰さなくても別にさっさと新しい長屋へ行けばいいのだ。ただ、そうすることができないのは、砂川に頼まれた仕事があったからだ。

御子柴は入院している間にだいぶ弱ったようで、支えがないと歩くのが大変らしい。御子柴が診療所を退所する正午過ぎくらいに、砂川がその介助役のために向かうことにはなっているのだが、そうすると入院中運び込んだ衣類などの荷物をまた取りに行かないといけないので、二度手間だという。だから私に荷物運びを頼みたいそうなのだった。

「……鈴木さんじゃ、駄目なの」

「あの人が帰ってくるの、申の刻くらいだから、遅い」

「……磯貝さんは」

「昼過ぎなんて、横の集会所で働いてる最中だろ」

「え、でも、私だって、ほら、引っ越しが」

「おれ正午前に引っ越し屋が来るって聞いてるぞ。……まあ、悪いけど、頼むよ」

「……妖怪にこんなことを頼むの?」

「御子柴は知らないんだって、あんたのしたことを。そもそも、毎年妙な異変ばかり起こってるんだから、あんな事件なんてもう誰も覚えてないよ。この郷をなんだと思ってるんだ」

私のしたことなんてもう誰も覚えていない。一瞬、そんなわけがない、と言いたくなってしまったけれど、それを躍起になって否定するのは、それはそれでとても恥ずかしいことのように思えてきて、口を噤んでいたら勝手に話が進み、結局私は砂川を手伝うことになってしまった。

底の方に粉の溶け残りが見える抹茶を、少しだけ啜った。

改めて考えてみると、身の回りに私の性を忘れてくれる人がいるということ、私の性を全く知らない人がいるということはきっと幸せなことなのだろうと思う。きっと彼らが、この人里という場所に私を留めさせているのだろうと思う。それは決して人数の問題ではなく存在の問題だった。

そこまで考えてから、私は首をぶるぶると横に振る。

引っ越しを決めてから、いやに素直にそんなことを思うようになってしまった。その自分の中にある単純な部分が少しだけ怖くなってくる。

でもまあ、いいか。この前よりもずっと辛くないから。それは確かな事実だった。

頭の中で、この後の自分の動きを整理する。まず診療所に行って、御子柴の荷物を受け取り、前の長屋に届ける。真っ先に新居に向かう。大家に挨拶したら、とりあえず座卓を部屋に置いて、酒でも飲みながらのんびり貸本屋の本でも読めばいい。

すべては何事もなく済むはずだった。

その音は唐突に響いた。北西の方角にある火の見櫓から、けたたましい半鐘の音が聞こえてきた。そろそろ頃合いのいい時間だから診療所に向かおうと、鞄から財布を出して席を立った丁度その時だった。

「あれ、煙が出てるの、集会所の方じゃないのか」

道端にいた、名前も知らない男が空を指差して叫んだ。

7

自分について記述が書いてある『幻想郷縁起』のページを貸本屋で読んだのは、入居してすぐのことだった。砂川からその話が出されて無性に気になったのだった。

『(前略)すなわち、人里ないし幻想郷の一住民として定められた規則や秩序を極端に重視している性向がある。自分の生活に干渉されるのを嫌い、同様に、他者の生活に干渉することも望まない。ゆえに、人間にとってこの妖怪の存在は害にも益にもならないといえよう(後略)』

あの少女に私はそう見えてたんだな、あの時、と思った。

別にそんなことない。私はもっと適当にやってるよ。

ゆっくりと本を閉じて棚に戻した。

本当なら、私はもっと適当にやっているはずなんだ。神経の通り道をどこかで違えてしまったせいで、適当にやるのが下手すぎるだけで、本当はもっと上手いこと折り合いをつけて生きていられるはずなんだ。

*

私は妙に冷静だった。集会所の方に走っていく野次馬の波とは反対方向の迂回路を一定の歩調で進んだ。歩いている間、今まで近隣で関わってきた色々な人間の顔が浮かんだけれど、その肖像は黒々とした文字の反復によってかき消された。あのビラの文言だった。

妖怪が起こしたこの度の異変を受け、臨時の集会を今月末に開きます。相次ぐ道具の付喪神化を黙って見過ごす私たちではない。皆さんの力を合わせなければなりません。

軽やかに目を覚ましましょう。

あんなものに賛同する人間がいるとは思っていなかった。本気でやるとは思っていなかった。

ごく一部の、ある程度まともな部類の人間としか最近接していなかったから、私は安易な安心を得ていたのだ、と思った。今思い直すことができて本当に良かった。連中は群れるとすぐこういうことを起こす。やはりそうだ。くだらない。

人間というのは、妖怪の内側にあるものを預けてはいけない種族に違いなかった。

半鐘が鳴り始めてから四半刻弱くらい経った後、私は集会所前の広場に辿り着いた。焼け焦げた木の、咳き込みたくなるような苦みのこもった煙と、大量の野次馬から発せられる、思わずむせるような匂いが風に乗って私の鼻をくすぐった。

そういえば、ここにはあの彼がいるのではないか。私の扉を汚した彼が。不安になって辺りを見回したけれど、見物人の数が多すぎてよく分からない。もっとやることあるだろうに、と思うけれども、私も周りの人間から見たら見物人の一人なのだろう。

火元であろう広場の焚火は依然として、青紫色の、蛇の舌のような炎を燃え立たせている。その火は一見して不思議な挙動をしていた。焚火の規模としては広さが畳二畳分、炎の高さは私の背丈より少し高いくらいだったけれど、人々がそれを消し止めようとして水入りの桶を持ちながら近づくと、糸の足を伸ばす粘菌のように青い火が形を変えてその人の体を巻き取ろうとする。ゆえに誰も近づけない。

集会所に燃え移った火はすでに消し止められ、入り口と手洗い場のあたりが焦げているくらいで済んでいた。その時見ていたわけではないので分からないが、きっと炎に追われた人間がそこに逃げ込んだせいで燃え移ったのだろう。集会所の建屋から少し離れた場所には、野次馬の興奮とは対照的な、憔悴しきった顔の人々がいた。その中に磯貝もいた。

診療所の前に、棒立ちになって火事の様子を眺めている砂川を見つけ、私は速足で近づいていった。

「何だろうな、あの変な炎」

声の届く範囲に入ると、砂川は挨拶もせずに私に尋ねた。

「……知らない」

私は答えた。嘘だった。本当は知っている。

あれは鬼火に違いなかった。細々したものはこの場所からは見えないけれど、焚火の中には、鍬、刃渡りが一尺くらいありそうな牛刀、千歯こき、ぼろぼろの唐箕、竹編みの椅子……さまざまな道具たち、相当使い古された道具と比較的新しい道具とが雑然と重なり合って積み上がり、火に炙られながら、青白い怨念を吐き出している。

信じられないことに「ひいらぎの会」は、この前の異変中に付喪神化した道具を集めて、この場所で焼却しようとしていたのだった。例のビラを見て初めてそれを知ったときは、頭おかしいんじゃないのか、と思ったし、異変が解決してからはその会合の存在自体が頭から消えていた。なのに、まさか本当に行われるとは。もう紫色の雲が晴れてから三週間以上も経っているのに。

「……あれ、どうするつもり」

「おれに訊かれてもな」

「巫女を呼んだ方が良いわ……多分。あれはただの火じゃない……と思う」

「守矢の方で良いなら、さっき見たぞ。信者の家に挨拶回りしてた……、あ、あれ、今連れて来られてるあの人じゃないのか?」

そう言って砂川が指差した方向を見ると、私が来た時と反対方向の道から、白髪の男に腕を無理やり引っ張られて、青と白の装束を着た巫女が現れた。彼女はずいぶん困惑した表情を浮かべていたが、広場の火を見て一瞬で状況を察したのか、男を手荒に振りほどくと、御幣を付喪神の塊に向けて構え、すぐに何かを唱えた。

それからはあっという間だった。焚火の上の空間から現れた水流が一気に鬼火を覆い尽くした。周りにたむろしていた野次馬が煤で汚れた水を浴びたのか、甲高い声と濁った声が混じった悲鳴を上げる。離れた場所から見ていると、透明な風呂桶を空に浮かべてぶちまけたみたいに見えて少し滑稽だった。

一か所に固まっていた人の群れが散らばったことで、それまで隠されていた、通りを挟んで向かい側の、表店の並びが見えた。そのうちひときわ目を引く建物は、地区でもっとも大きな米問屋と、それが所蔵する白壁の蔵だ。その木造りの壁と漆喰の壁に挟まれた細い路地に、見覚えのある二人の人間がいた。

中年の肥った女と、若い痩せこけた男だ。

見逃せばよかった。それなのに、本当に間が悪すぎる私の眼は、その二人の姿に吸い寄せられてしまった。

思わず頭を抱える。

忘れていたかったのに、また思い出してしまった。最悪の流れは連鎖するものだということを。ヒダリシタが妖怪を侮辱して、私が一人で勝手に切れて、その件が長屋の周りに広まって、部屋の扉が墨で汚された、あの時と同じように。

「ねぇ」

「ん?」

「ヒ……大谷……さんに、この仕事、頼まなかった理由は、何で」

「仕事?」

「御子柴さんの荷物を運ぶ仕事」

「……お前さんがそれを知りたいのか」

「いや、別に。……あの、私、用事思い出したから」

「……ん」

「荷物は、悪いけどあそこにいる磯貝に預かってもらって。それじゃ」

私はそう言い切った後、肺の奥からせりあがってくる感情を、怒りを押し殺したまま歩き出した。駄目だ。抑えろ。ここには大勢の人がいる。巫女もいる。これではあの時の二の舞だ。あの場所に辿り着くまでは。今ここで平静を保てなかったら、この異変を通して私が学んだことなど一つもない。

砂川からは抗議の声も同意の声も聞こえなかった。仮に何か喋っていたとしても関係のないことだろう。

その細い路地で、二人は囁きあっていた。違う。女が一方的に男に詰め寄っていた。大谷はたまに見かける白い着物を、磯貝の弟はあの時着ていた服と同じものを着ている。白無地の上着に、紺色の作業着だ。ただ、彼の方は火を浴びたのか、作業着の膝の部分が焼け焦げて痛々しい火傷の跡を覗かせていた。

「……こんにちは」

私が声をかけると、二人は一瞬肩を震わせたのち、揃ってこちらを見た。その直後、磯貝の弟の眼が見開かれ、彼は尻餅をついた。彼から発せられるすべての感情が、泥になって私の舌にまとわりつく。気味が悪い。不味い。

「引っ越しおめでとう」

私の姿を認めた大谷は、にやりと笑ってそう言った。自分の退去について、誰かにおめでとうと言ってきたのはこの人が初めてのような気がする。

「何よ、あんたも野次馬してたのね、何さあんた意外とそういうところがあるのね」

野次馬された経験があるくせに、と大谷は嬉しそうに言った。一時期あれだけ私の悪口を言っていた割には、それなりにまともに受け答えはするんだな、といやに冷静に思った。

「まあ……そうですね、私も実は、そういうところは」

確実にあるだろう、何かを知ろうとする気持ちは。私の中にも「ヒダリシタ」の一部分が必ず隠れているはずだった。別におかしいことではない。

ただ、勘違いしてはいけない。あなたと私は違う。あなたは憶測と創作が好きなだけだ。そのために、とっかかりになる情報が詮索できればそれだけでうれしい。そうして完成させた料理に対して、あなたにとって適切な反応を返す人はいればそれだけでうれしい。

知る、知らせるということには何かしらの責任がついて回るということを、ただ、私が信じているだけ。あくまで私がそう信じているだけだ。だからあなたに同意を求めようとは思わない。

あなたは反省する必要はない。別に私が普段考えていることなんて理解できなくていい。理解できなくていいんだ。むしろ簡単に理解されてたまるかと思う。こちらは一〇〇年以上同じことばかり考え続けて、それでも答えを出せないでいるのだから。

結局、あなたはただ運が悪かっただけだ。わたしはあなたが嫌いで、その上で、いま、自分がこれから起こす行動を、足元にいる腑抜け以外の誰にも見咎められない条件が揃ってしまっているという、そのことが。

「この人あれでしょ、あんたの部屋の扉を滅茶苦茶にした人でしょ」

「ええ、そうですね」

磯貝の弟が起き上がろうとして、ぬかるみに踵を取られて転ぶ音が聞こえた。

「今丁度いいから、火事のついでにいろいろ訊いてたのよ。あんたがされたことについて、詳しく教えてくれないかしら?」

「いいですよ。でもちょっとここだと通りから丸見えなので、蔵の裏側に場所を移しましょ」

私がそう言うと、大谷は反射的に後ろを振り返った。当たり前だ。私の声が彼女の背後から聞こえたからだ。背後にいる、私の生首が発した声が。口の中一杯に新しい味が広がった。思わずえずきたくなるような、凄惨な味になった。

「……ひ」

私は彼女が叫び声を上げないよう、振り向いた大谷の首に左腕を回し、右手で口を塞いだ。鼻息が親指の爪にかかって、湿り気を帯びた。生臭い。気持ちが悪い。

「歩ける?」

「……っ」

「そのまま、前の彼女について行って」

生首はゆっくりと蔵の裏の方向へと浮遊していく。大谷は体を硬直させ中々歩こうとしなかったが、私がつま先でふくらはぎを軽く蹴るとその体からすぐに重さが消えた。振り向いて、磯貝の弟の様子を確認する。瞬き一つしないで私を見ている。まるで死んでいるみたいだと思った。

蔵の奥、表の通りや磯貝の弟から見えない位置まで来たことを確かめてから、私は大谷の首を解放した。

大谷と相対している生首には、今の彼女の表情が見えているはずだ。どんな顔をしているのだろう。

「私の眼を見て」私は言った。

「……」

「向こうの、私の眼を見て」

生首が言った。

「こちら側の私の眼を見て」「向こう側の私の眼を見て」

「何よ、……これ」

「いいから早く」「いいから早く」「いいから早く」

「……何で」

「早くしなよ」「早くしなよ」「早くしないと」「早くしないと……」

心の中で何かが固まったのか、大谷の上下していた肩が、少しだけ傾いた。右耳が、右頬が、眼が、細かく震動しながら徐々に向きを変え、こちら側の私の眼に焦点を合わせる。眼が光る。赤く眩い光が一瞬あたりを照らす。焦げ臭い匂いと、うがい薬のような鼻を刺す香りが漂う。

大谷の、黒々とした、たっぷりとした髪の、その一掴みが、ぱさり、と音を立てて地面に落ちた。口の中の恐怖が、腐敗した藻のように粘つき、私の舌を揉みくちゃにしている。

何事かを呻きながら、大谷は目元を押さえて私の足元にうずくまり、私の視界から外れた。代わりに目の前には、浮遊する三つの生首がある。当然、赤い髪をしており、三つとも実につまらない無表情だった。いまの私は、どんな顔をしているのだろう。分からない。生首たちの視覚を共有できないのがもどかしい。試しに考えてみる。客観的に、この光景を空から見てみたら? 一つの体と、四つの頭が一人の人間を取り囲んでいる。まるで囲碁のようだ。頭の色は、赤と黒、私の髪が赤で、大谷が黒……。そういえばそうだった。私自身はまだ、黒いかつらを被っているのだった。だから真ん中の黒い石は取れない。せっかくの楽しかった妄想が台無しだ。

私は問うた。

「ねぇ」

「……何よ、何よ……」

「私の名前を知ってる?」

「……え」

「名前を言いなよ」

「……」

「……」

「関宮春子…………さん、でしょ」

絞りだすような声で大谷は答えた。

「うん、そうね」

そうじゃない。

所詮あなたはそんなことも知らないんだ。

「……このこと、誰にも言わないでね。言ったらどうなるか、流石に判るでしょ?」

大谷は頷かない。ただ、瞼を乱暴にこすり続けるだけだ。もう立ち上がる気力はないようだった。

「……ちょっと、これ、持っていてくれない?」

私は生首を二つ消すと、残った一つを大谷の腕に押し付けた。

「何、これ……何なの?」

「それ、私の首。大切に持ってて。手を離したら、燃えるから。さっきみたいに」

「どういうことよ……」

私は大谷に背を向けると、磯貝の弟がへたり込んでいる通路に戻った。少しの間に、彼の顔は黄土色の絵の具を塗りたくったような色になっていた。私の姿を見ても、歯をかちかちと鳴らすだけだ。

「……」

「何か言うことあるでしょう」

「ぇ、あ、ありがと……」

「……」

「っあ、ありがとうございます」

「黙れ」

「え……」

「謝ってよ」

「……え、ぶぇぁっ、あ、すみ……ません」

「私にじゃないよ。早く戻りなよ。あなたが謝るべきはあそこにいる人」

私は集会所の入口の方を乱暴に指差すと、彼の反応を伺うことなくそのまま背を向けて、指を鳴らして大谷の腕の中に残っていた頭を消し、通りに出ると左に折れ、一目散に駆け出した。

脇目も振らずに逃げた。視界を横切り、過ぎ去っていく人々の顔は見えなかった。

瞳はもう発火してしまいそうなくらいに熱を帯びていた。私は目を薄く閉じて、右手の真ん中三本の指で両方のまぶたを優しく撫ぜた。体中に満ちていた妖気が、ソーダ水の泡みたいに弾けて段々と穏やかになっていく。胸の奥底から末梢までじんわりと拡がっていくようなその感覚に、私は確かに解放されたのだと悟った。ここ一か月、いや数か月間、自分の心をすり減らしていたなにものかから。

少し息が切れてきたころ、ある一本の通りに出て、私は走るのをやめた。ここをまっすぐ進めば新居に着く。

運河を横切る橋に差し掛かろうとしたときだった。私はふと思いついて、頭から黒髪のかつらを取り外した。

周りを往く人々は一瞬たじろいだような様子を見せたが、赤い髪を露わにした女の存在にすぐに興味を失い、傍らを過ぎ去っていく。

やっぱり、そんなものか。

私は唾を飲み込むと、そのまま橋の欄干からその外へと右手を伸ばした。この髪の塊は、もう私に不要なものである気がしたのだった。波立った運河の水面が私の影の輪郭をぼやかしている。

固く握られた右手をじっと見つめ、一呼吸置いて、手放す、その直前に、強い風が私の頬をかすめ、私ははっとして顔を上げた。

視線の先に、午後の日射しに照らされて、長方形が横に二つ並んだ、あの長屋があった。

お疲れさま。ありがとう。

彼女は唐突にそう言った。いまは私の記憶の中にいる彼女はかつてあの場所に居た。

やれるだけやったよ。私なりに。

何を思ったのか、その時から私の右掌は広がることを拒んでしまった。仕方なく、左手の親指と人差し指で前髪の一本だけを引きちぎり、それをそのまま放る。墨染めの細い糸は一瞬で風にさらわれて、夏の光の中に消えていった。

人と妖怪という絶対的な関係はあるものの、それでひとくくりにはできず、赤蛮奇と様々な人という関わりの中で彼女の好きだったり嫌いだったりがちりばめられていて、とても人間的な魅力を持っていると感じます。正体がばれて、どこか別の場所へ移動するのもある意味では彼女の性質なのかなと感じました。それを百年以上も苦悩し続けているのは妖怪的な時の流れの遅さなのかなとも。面白かったです。ありがとうございました。

作品全体からばんきの生活感が本当に色濃く漂っていてとても素晴らしかったです

長屋のメンツもみんな一癖ありながらも、妖怪であるはずのばんきを受け入れている節もあって読んでいて楽しかったです

最高でした

巫女さん二人の別格っぷりも愉しかった

大好きです!!

長屋に出てくるキャラクターそれぞれがちゃんと生きていて、共感できたり不愉快に思えたり、とにかくとても厚みのある作品でした。

前作も(そこを主体としたわけではないかもしれませんが)人里で過ごす妖怪としての赤蛮奇が丁寧に描かれていましたが、

今作はよりそこに焦点を描かれていて、個人的にはこちらの方が好みかもしれません。(優劣ではなくあくまで好み)

最初の作品もそうでしたが、感情を味として表現するのが好きなのでしょうか。

とても楽しめました。お見事です。