ここは幻想郷の外の世界、G県、県道〇〇号。夜の暗闇を、2台の車が切り裂いてゆく。つづら折りの山道。夜は行きかう一般車両もなく、ここは男たちがプライドをかけて戦うサーキットと化す。木々すらも眠りにつき、ただ虫の音と谷川を流れるとろとろとした水音だけが、時の流れと空気の存在を伝えてくる静寂の空間を突如、2台の車のヘッドランプが白い光で変容させる。前を行く黒い車のドライバーは仲里、後ろを追走する白い車を運転しているのは不二原という名だった。コーナー入り口で、不二原がヒヤリとするほどブレーキのタイミングを遅らせて進入させると、2台の車の間隔は、今にも触れてしまいそうなほどに近接するが、仲里の車のパワフルな加速によって、コーナーを曲がり切るころにはまた少し水が開く。そんな攻防を2台は繰り返しつつ、丘を登って高度を上げていった。2台が通り過ぎる瞬間には、ゴウンッ!というエンジンの咆哮や、ドギャァァアとアスファルトがタイヤを切りつける音が鳴り響き、夜のとばりも、虫の鳴き声や谷間の水音も、まるでなかったかのように塗りつぶされた。そして黒と白の2つの風が吹き去ると、また道には元の、これから先永遠にも続くとさえ思われるような漆黒と静寂が訪れた…。法では許されない速度で疾走する2台に追いすがるものなどありようもなく、永遠とまではいかぬまでもしばらくはその漆黒と静寂が続くと、路面も、ガードレールも、がけ崩れ防止に固められた道路脇のコンクリート壁も、ブラインドコーナーの事故防止のために法面に突き立てられたカーブミラーも、誰もが思った。だがしかし、その予想は珍しく外れた。ここから下を見下ろすと、ふもとから一台の車が、今しがた駆け抜けていった仲里と不二原の車よりもさらに速く、猛然と駆けあがってくる。その車の迫力たるや、すさまじいものがあった。迫力の理由はその速さだけではない。道路の片側1車線では収まりきらずにはみ出してしまいそうなくらい、その車の影は大きいからだ。疾走する巨大な影から放たれるヘッドランプのまばゆい光が、道路わきの法面に設置されたカーブミラーに反射し、己のライトの光を照り返されて、漆黒の巨大な影の正体が今、全容を明らかにする。それは銀色のコルゲート仕立ての外装をした、古めかしいバスであった。(※コルゲートとは、ステンレス製の車体に角棒状のステンレス板を横向きに何本も張り付け、洗濯板状にしたもの。)

仲里は不二原の車が鼻づらをねじ込んで追い抜いてくるのをブロックするために、しきりにバックミラーを見ていたため、この謎のバスが自分たち2人の車に追いついたことにすぐ気が付いた。そしてバックミラーに映る光景は、不二原の白い車の後ろにバスの前面が貼りついたことにより、金属でできた物だけで埋め尽くされるという見たことのないものになった。このバスの急接近ぶりには、煽り運転などという生易しい言葉では言い表せない殺気がこもっていた。隙を見せたら、今にも不二原と仲里の車はバスにぶつけられそうだ。そうなったらこのスピードと細い山道でのことだ、命は無事ではすむまい。

仲里はもう、不二原との男のプライドをかけたバトルのことなどどうでもよくなっていた。

「死にたくない!俺はまだ死にたくない!」

この一心であった。およそ、勝負事が好きで血気盛んな者でも、その敗北の先に己の死が直結していたり、勝負の結果いかんにかかわらず、その場に居続けることそのものが己の死を呼ぶ場合には、今の今まで己の存在価値の証明がこの勝負にかけられていると言わんばかりの執着を見せていたその勝負を、あっけなく投げ出し、逃げ出してしまうものなのだ。道は一時的に一瞬だけ下り坂になったため、追いかけてくるバスに対してしゃくりあげるような視点となり、バックミラーからはそれまで見えていなかったバス運転席がチラリと見えた。

「な、なんだあッ!?」

仲里が見たものは、湿った材質のベルトのようなもので全身を運転席に据え付けられた女の姿であった。ベルトの下に衣服は着ておらず、頭髪は金髪で、キツネの耳がついている。その目はうつろで、まるでショーウインドウのなかに立つマネキンのようにすら見えた。

仲里の右脚はアクセルペダルをこれ以上できないほど渾身の力で踏みつけていた。アルミ材を削り出して作られた、穴の開いたペダルが、床に触れてしまいそうなほどだった。背後を走る不二原も同じことをしているだろう。だって、俺と全く距離が離れていないのだから。それなのに、俺と不二原のうしろにちらつく、未知の怪物のヘッドランプは、まるで俺と不二原がその場に静止しているかのごとくに、ぴたりと近づいて離れない。仲里は耳一杯に、自分の心臓が脈を打つドックンドックンという音を聞いた。しんと静まり返った場所でなら、自分の心臓の鼓動が聞こえてくるのも理解できる。小さな光を供するオレンジ色のランプだけがついた暗いベッドルームで、隣の裸の女は寝息を立てており、同じように裸の俺も、後について行くようにまどろむ。そんな静寂のときに自分の鼓動をふと意識するのは気分が良いものだ。だが今いるここは薄暗いベッドルームじゃない。アクセル全開のスカイラインGTRの車中である。この車がどれだけうるさいかわかるエピソードを紹介しようか。俺の住むアパートのポストにはしばしば、『車の音がうるさい!夜遅くにお前が帰宅してくると眠りが妨げられる!近所迷惑!』などと書かれたビラが投函されていたり、俺が勤めている会社の総務課の連中から、「会社の近所に住む人からクレームがあった。その内容は、毎朝出勤してくるお宅の会社の車の中に、黒い車がいる。その車の音がものすごくうるさい。周りの住民が非常に迷惑している。とのクレームだ。君の愛車で出勤するのはこれっきりにしてくれないか。それか車をノーマルの状態に戻して騒音をなくすか。選んでくれ」と詰められるほどだ。(俺が最近、中古の原付バイクを通勤用に買ったのはそのためだ。)そんなうるさい車中で、自分の心音がはっきりと聞こえるという事実が、仲里を襲っている現状の恐ろしさを物語っていた。もう、不二原の車と謎のバスとの間隔はほとんどゼロに等しかった。いつしか山道は峠を越え、緩やかに続く下り坂になっていた。

「不二原よ、遠慮せずに俺を追い抜いて行ってくれ。俺の技量で精一杯速く走らせた速さが、俺とお前の生き残りを賭けた逃走のボトルネックになるなんて、俺には荷が重すぎる。お前が俺を抜いて行ってくれれば、あとはあの不気味なバスから俺が逃げおおせて生きて帰れるかは、俺一人の問題だ。そっちのほうがよっぽど気が楽だぜ。」

仲里の思いもむなしく、道幅は狭く追い抜きが困難な区域に差し掛かっていた。もしバスの乱入がなくて、予定通りに仲里と不二原の一騎打ちのバトルであれば、この区間に差し掛かるまでに後ろについたほうは追い抜き可能な道幅になるまでの間に根気よく相手のケツに張り付いて走り、前についたほうは少しでも差を広げて、追い抜き可能な道幅になってもすぐには相手が仕掛けられないようにする。そんな駆け引きが楽しめる場面のはずだった。それなのに今は、ただただ恐怖の時間でしかなかった。左コーナーを抜けると、仲里にとって安堵を呼び込む待望の光景が目に入ってきた。それは、今走っている片側一車線の道路のさらに左に分岐する一本の道である。それは今走っている道が下り坂なのに対し、登り坂になっていた。急な上り坂に見えるのだが、実際には下り道を走っている者から見たため急こう配に感じるだけで、水平面から数えた勾配は平坦に近いのかもしれないが。この登り勾配の分岐した道の正体が何なのかはすでに知っていた。フェード現象を起こしてブレーキが利かなくなった車の退避路である。自動車の減速手段には大別してエンジンブレーキとフットブレーキがある。エンジンブレーキというのはエンジンとホイールまでが従属している場合、エンジンの回転数の低下とともにホイールの回転数も低下することを利用したものだ。また、ホイールに下り勾配による加速度がもたらされた場合にも、エンジンの回転数を上げるための抵抗に打ち勝つほどには至らない(エンジンは空気を圧縮する工程があるので抵抗は大きい)ため、シンプルに下り坂で転がりにくいという機序もある。具体的な操作としては、低いギアに入れてクラッチをつなぎっぱなしにしてアクセルを踏まないだけでよい。これに対してフットブレーキは、ホイールを直接パッドで押さえつける。すると摩擦によって熱が生まれるが、これはホイールの運動エネルギーが熱に変換されたものなので、この熱を放熱することでホイールの運動エネルギーが失われたことになる。つまり減速する。パッドがある温度より高くなると、この作用がうまく働かなくなってフットブレーキは効かなくなる。これをフェード現象と呼ぶ。下り坂でブレーキが利かなくなった車が、この分岐に入って何とか停止することで、下り坂をそのまま進んで加速度が増していった末の大事故を未然に防ぐための退避路なのである。仲里はハンドルを左に切った。退避路に仲里のスカイラインGTRが入る瞬間、ガツッ!という乾いた音がしたが、車は無事に退避路の上り坂を登っていった。その先は砂がうずたかく積まれた行き止まりになっており、もしフェードを起こした車ならそのまま砂に突っ込んで無理やり停車させろという心配りがなされていたが、仲里の退避の理由はもちろんそのようなありふれたものではなく、ブレーキも全く無事だったので、普通にブレーキを踏んで止まった。もうずいぶん、今まで自分も走っていた本道とは高度差があった。5m、いや10m?視界の右下に続いて行くその本道には、不二原のスプリンタートレノと、得体のしれない謎の超快速バスが駆け抜けていった。

「ごめんよ不二原…。俺が急に左へ針路を変えて退避をしたとしても、目の前の視界を俺にさえぎられていたお前は、とっさに俺に着いて退避路へ入ることはできなかったんだろう。結果的に、お前にあの不気味なバスを押し付けて、俺だけ抜け駆けして助かっちまった。もうこうなったら、”下り最速の伝説のハチロク”の異名にかけて、そのバケモノバスを巻いてくれ!」

気づくと仲里はドアを開け、車外に出て、山道を駆け降りる2台を目で追っていた。夜風が涼しかった。いや、キリリと刺すように寒い。仲里の着ている黒のTシャツはびっしょりと汗でぬれ、彼の肌に張り付いていたから、車を降りた彼に吹いてきた風は生暖かいくらいの温度だったはずが、ちょっと驚くほど冷たかったのである。流れる汗に気が付かないほど、謎のバスに追われる恐怖のドライブに集中していたとは。この冷たさで少し正気に戻れた気がした。不二原は見事なドリフトで右へ左へと車の尻を交互に振りながら道を駆け下っていく。道と車が呼吸を合わせて踊っているようにすら映った。こうして上から見ていればわかる。もし謎のバスが現れず、当初の予定通りに不二原と俺がバトルを続けていたら、あっさりと抜かれて俺は負けただろう。でも悔しさなんて微塵もなかった。徐々にバスとの車間距離は離れて行き、不二原の生還はほぼ約束されたと思ったからだ。

「不気味なバスめ!あいつに勝てるかよ!お前なんかが!」

安堵感もあってちょっと愉快になってきた仲里は、ポケットからセブンスターの箱を取り出し、慣れた手つきで振ってタバコをモグラたたきのモグラのようにひょっこり出して、咥えた。ジッポの蓋をクワンという小気味よい金属音とともに開けて、タバコの先に近づけたとき、眼下に広がる光景に、仲里は親指をジッポにひっかけたまま、固まってしまった。バスの挙動が明らかに変わったのである。それまではコーナー前に減速して、向きを変え、加速してコーナーを脱出するという段階を踏んで曲がっていた。そりゃあ当然だ。曲がる動作の限界は、いかにタイヤが強く地面に押し付けられているかどうかが上限といえる。いかにハンドルを切っていても、速度オーバーしてタイヤが滑り出せば、もう舵は効かなくなる。同様に急加速するなどして前輪が浮き上がったり、曲がるときの遠心力で内側のタイヤが浮いたときも、舵は効かない。だからドライバーはそのギリギリをせめぎあう。だが今のバスの挙動ときたら、ロクに減速もせずに自殺同然にコーナーに入っていき、そのままクルリと曲がって出ていくのである。車と言うよりは、ゴキブリなどの昆虫を思わせる動きだった。いや、それ以外にもあの動きは見たことがある。昔流行ったおもちゃのスロットカーだ。スロットカーは道に沿って切られた溝に車が固定されて走るため、常に最大の力でタイヤが地面に押し付けられることが担保されているようなものだ。だから直線と同じスピードでコーナーを曲がって出ていく。情緒のない動きと言えばそれまでだが、その動きの非現実性がかえってコミカルで、遊ぶ人を熱中させた。

「じゃあ、あの怪しいバスも、何らかの方法で地面に張り付いていやがるのか!でも一体どうやって?スロットカーのように山道に都合よく溝が切られているわけでもなかろうに!」

バスはそんな非現実的な無情緒な動きによってみるみるうちに不二原との差を詰めていき、運転席側の車体側面から、何か毛むくじゃらな棒上のものがニュッと突き出した。その棒は2か所の関節を持ち、蛇が鎌首をもたげるようにして関節を曲げ、力を溜めているようだった。かと思うと、目にもとまらぬ速さでそれは不二原の車を一撃した。不二原の白いスプリンタートレノは、まるで飲み終わった牛乳パックをテーブルの上に置いておいたら、ふいに誰かの肘が当たってポーンと飛んで行ったときのように、無造作に宙を舞い、ガードレールを越えて、谷底へと転がり落ちていった。ウォォォン!という甲高いエンジン音がこだましたが、これは今まで不二原の車は路面に接地していたため、アクセルを全開にしても走行抵抗と釣り合っていたためにエンジン音は一定だったが、怪物バスの一撃によって宙に浮いたため、急激にその抵抗が解かれ、エンジンが強烈にふけあがったときの音なのだと、仲里にはすぐにわかった。仲里は背筋にひんやりとしたものが伝っていくのを感じた。足元はふらつき、まるでハンペンの上に立っているようだ。とにかく落ち着くため、口にくわえてからしばらくそのままに忘れ去られていたセブンスターに、今度こそ火をつけた。暗闇のなかに蛍の尻のようにタバコの先が赤くなった。深呼吸のように大きく煙を吸い込むと、ほぼ透明になった煙を吐いた。焦って吸い込みすぎたためか、頭が少しクラクラするのでしゃがみこんだ。すると自分のスカイラインのバンパーが目の前にあり、結構派手に傷がついているのがわかった。いつついた?あぁ、怪物バスから逃れるために、本道から逸れて今いる退避路へと入るときに、傾斜の角にバンパーの先がガツッとぶつかったのだ。そういえば、そんな音も聞こえていたな。あのときは怪物バスから逃げるのに必死で、構っていられなかったが。

「板金10万コースか…。」

普通ならガッカリしてしまう事実を口に出して言ってみたが、今に限って言えば、板金10万よりももっと重い現実から、思考を逸らしてくれるのがありがたかった。恐怖の怪物バスの存在と、不二原の転落という。

一方、G県で仲里と不二原が恐怖の怪物バスに追い回され、不二原が犠牲になるという出来事があった日を少しさかのぼった幻想郷。ここでも恐怖の怪物バスが猛威を振るっていた。

怪物バスはいかにして誕生したのか。そしてなぜ、幻想郷を飛び出して私たちの世界にまで怪物バスは姿を見せるようになったのか。それを説明することにもなると思う。

幻想郷の里の道を、一台のコンパクトカーがのんびりとドライブしていた。運転席と助手席に乗った二人の少女が会話している。

「しっかしなんだってこの車は、運転席と助手席の真後ろなんかにエンジンがあるんだ?エンジン音が車内にモロに入ってきて、こうやって声を張り上げないと会話もままならないし、今は寒い季節だからエンジンの熱で暖房代わりになってるのは好都合ではあるけど、こりゃ夏場は暑くて地獄だろ?燃え盛るエンジンが背後にあるんだから、まるでたぬきが背負った柴に火をつけられたカチカチ山の気分だよ。」

「ふふふ。魔理沙、このプジョーは幻想郷の外の世界でたいそう活躍したレーシングカーなのさ。エンジンは車を構成するなかで一番の重量物。それが車体のど真ん中に鎮座していれば、中心に重さが集中した独楽がクルクルとまわるように、車の向きをクイックに変えて、曲がりくねった道を早く駆け抜けることができるんだ。」

「へへぇ。それじゃちょっとばかし、コイツのレーシングカーとしての実力の片鱗を見せてくれよ。思いっきりぶっ飛ばしてみてくれ!」

魔理沙の声はただでさえ普段から少年っぽくて、声優で言うと高山みなみみたいなところがあるのだが、こう好奇心に目を輝かせてやんちゃなことを口走ると、本当に悪ガキの少年のようである。

「ちっちっち。ダメだよ魔理沙くん。そんなことをしたら、歩いている人達や、向こう500mくらい先に見える、人を載せて歩いてる馬なんかを驚かせちまうじゃないか。私は全ての人間に友好的なのがモットーの河童だからね。いっときの好奇心のために、周りの人を危険にさらすわけにはいかないのさ。実はこの車が幻想郷に来て私が手に入れることができたのも、この車と、この車と戦った同じカテゴリの車たちが、人命を著しく危険にさらし、ドライバーや観客の命の多くを奪ってしまったからなんだよ。」

にとりがこの長台詞を言っているうちに、遠くゴマ粒のように見えていた馬の尻はだんだん大きくなり、やがて車は馬を追い抜いて行った。魔理沙はサイドミラーをちらっと見ると、馬は興味深そうに黒目がちな丸い目でこっちを見ており、鼻をブルブルブルッ!と鳴らした。

「冗談じゃないよ~。じゃあ私たちはまるで、過去に人を踏み殺した象の上に乗って、楽観の極致のようなことをしてるってわけかい。それじゃあ象の凶暴な一面は眠らせておくに限るな…なるほどな。これは”禁じられた機械”ってわけか…。人類は自然の脅威をわが手中に収めようと、より強大な機械を開発する衝動に突き動かされ続ける。しかしいざあまりにも強大な力を持った物を生み出してしまうと、ときに恐れおののいて、せっかく作ったものを封印してしまう。この車が幻想入りしたのも、型遅れで陳腐化したからでは決してなく、むしろ触れた者を過激な破滅へといざなうイカロスの翼であり、開けたが最後、世界は一変して2度と元には戻らないパンドラの箱を作ってしまった自覚のために、この車を歴史からなかったことにすることにした…。この禁じられた機械は、強さゆえの退場者というわけだ。…」

「禁じられたといえば、八雲さんとこの小さいお嬢ちゃん、橙といったっけ?あの子もこの車にいたく興味を持ってね。運転させてくれといって駄々をこねて聞かないんだよ。だから代わりにベロモービルをこしらえて、彼女にあげたね。」

「ベロモービル?」

「仰向けに寝そべって漕ぐタイプの自転車に、自動車風のガワを被せた乗り物さ。橙ちゃん、最初はこんなオモチャみたいなものとプジョーでは比べ物にならないなんて言ってたが、いざ乗ってみるとすっかり気に入っちゃって、そのまま乗ってマヨヒガに帰っていったよ。」

にとりと魔理沙のドライブデートの翌朝。

早朝の世界は木々や建物といった構造物が放つ色彩の主張が弱まり、全体的にパステル調にぼやけている。そんな早朝の色彩のうちで支配的な舗装路の表面の水色と、朝焼けのピンク色のなか、私河城にとりは道を歩いていた。50mほど先には、里の高等学校の鉄筋コンクリートの校舎が見えるが、この時間に登校する生徒はまだいなかった。前方から一台の普通自動車がこちらに向かって走ってくる。ただ直進すればよいものを、その車はちょうど学校の門の前ほどで、一度大きく蛇行して、再び左車線に戻り、私の横を去っていった。

「今の車のおかしな挙動はいったいどうしたことだろう?まるで目の前にハチが飛んでいることに気づいた人が、考えるより先にパッと横に跳びずさるような、本能に刷り込まれた危機に直面したときのギョッとした驚きが、ドライバーのハンドルさばきに反映されたかのような蛇行だ。」

そのまま疑問とともに歩を進め、普通自動車が蛇行した座標が近づいてくるにつれて、地面に茶色いぼろきれのようなものが落ちているのがわかった。ははぁ。さっきの車はこれを避けたのだ。片端からは朱色の物体が漏れ出ている。それが無機物であってほしいという淡い期待は、歩みを進めて対象が鮮明に解像されてくるにつれて打ち砕かれ、暗い気持ちが押し寄せてきた。

「猫だ…猫の死体だ…車に轢かれて…」

猫の目は閉じられていた。こうして見つめているうちに、もしギョロリと猫の瞼が開いてこちらをにらみ返して来たら、私は腰を抜かしてしまうかもしれない…などと、不気味な妄想をしてみたけれども、猫の目は閉じられたままだった。前足は、頭部から90度の角度でまっすぐ投げ出されており、ちょうど小学生が体育の授業で前へならえをさせられているようだった。そしてその下は…あぁ、皆さんに告白すると、私は”色”を確認した時点で、焦点を合わせて直視するのをやめてしまった。でもぼんやりと視界に入っただけで、猫の前足から下がどうなっているのかを私はだいたい把握してしまった。上半身と下半身が分断され、切断面からは無数のイカの塩辛のようなものが漏れ出ており、下半身のほうはどこにも見当たらなかった。きっと、猫を轢いた車のシャシの裏あたりに、ちぎれた猫の下半身が絡みついてしまって、そのまま走り去っていってしまったのだろう…。私は心の中で手を合わせて、猫の事故現場を通り過ぎていった。

にとりは行ってしまった。猫の死体は誰が片付けるのだろう?学校の目の前にあるから、そこに努める用務員さんか、若い男の先生だかが、不運にもこの仕事をやるのだろうか。しかし不思議にも、この学校の職員も生徒も、誰もこの日に猫の死体を話題にあげることはなかったのだ。この日最初に学校に到着した、白髪交じりで四角い顔をした背の低い社会科教師が来た頃には、すでに猫の死体はすっかり何者かによって片づけられていたからだ。

猫耳とヒト耳、合わせて4つの耳を持った赤髪おさげの少女が、猫車を押して歩いている。彼女が音を拾っているのは、頭から生えた猫の耳と、側頭部から生えたヒトの耳のどちらなのだろうか?あるいは両方が機能しているのか?4つ足の動物を少女に擬人化したときにヒトの耳のある場所を髪型や耳当てなどで隠し、その手の議論を避けるという気配りは彼女の造形には見られない。この猫娘の名はおりんと言い、彼女は幻想郷にうちすてられた人や獣の死体を、自らが押す猫車に乗せて地獄へと運ぶのを生業としている。いま彼女が押して運んでいる猫車の中身を覗くことは、グロ耐性に乏しい人やお食事中の人にはおすすめできないが、さきほど早朝ににとりが目にした哀れな上半身だけの猫も含まれていたことだけは記しておく。

「おりんりん~♡」

ご機嫌な嬌声をあげて、ピンク髪ツインテの少女が走って近寄ってきた。両手を前に突き出して、掌をおりんにむかって開き、ヒラヒラと左右に揺らしている。走り方もやけに踵を後方にはね上げており、友達を見つけたウキウキした気持ちが一目でわかるようだ。

「こまっちゃ~ん♡」

おりんの顔も、仕事人の無表情な顔からパアッと頬がゆるみ、10代の少女らしいいきいきした顔に変わった。それまで俯き加減だったために前髪の影になって良く見えなかったが、彼女の頬にはそばかすがあった。猫車のグリップを握っていた手を放し、今まさに駆けてくる友人と同じように、手を前方に突き出して掌を相手に向け、ヒラヒラと左右に振った。

「イエーイ!」「イエーイ!」パチン!

二人はヒラヒラと振っていたお互いの掌を景気よくぶつけて音を出し、抱き合って頬をくっつけた。

「この前一緒に行った被弾少年団のライブ、最高だったよね~♡」

「うんマジマジ!超かっこいいのぉ~っ!どの曲も良かったけど特にポンナルが良かったなぁ!『落とし蓋~♪』」

「落とし蓋~♪」

二人は振り付きで歌いながら、うっとりと数日前に一緒に行ったアイドルライブの余韻を振り返り始めた。

おりんの猫車のなかから、猫の上半身がゆっくりと浮かび上がる。ちょうど目に見えない透明な手が、猫の首根っこをつかんで持ち上げたかのように。前足2本はぶらりと垂れ下がり、胴体の切断面からはみ出た臓物は、ニチャリと小さな音を立てながら、猫車のバケットから離散した。そのまま猫の上半身は3m弱の高さまで上昇すると、いつまでも歌って踊り続けるおりんと小野塚小町を尻目に、いずこかと飛んで消えていった…。

猫の上半身はフワフワと浮遊し、とある道を進んでいた。古いアスファルトはすっかりと色あせてひび割れ、ところどころ陥没したり、盛り上がったりしていた。かと思うと舗装すらもされていないカーキ色の砂利道が100mも続き、また思い出したかのように、いつ施工されたのかわからないくらいに色あせたアスファルトに戻った。道幅は3m弱といったところだろうか。道の両脇には針葉樹が密に生えて鬱蒼としており、幹と幹の間にはシダ植物が生え、地肌を隠していた。そのため早朝という時刻も相まって、全ては薄暗くブラーがかかったような雰囲気となっていた。猫の上半身がフワフワと浮かびつつ移動していても、何か小鳥やムササビのような小動物だろうと、見た人もさほど奇妙に思わなかったのかもしれない。だがそもそも歩く人すら一人もいないのだ。里から続いて来たこの道は、このまま進むと開けた湖沿いの道に接続するのだが、里から湖に抜けるにはもっと明るくて全区間舗装された道がある。その新しい道路は10年前に着工された。新しい道路を通すために、いくつかの民家や田畑は立ち退いて犠牲となり、なだらかで地盤のしっかりした、道を通すのにもってこいの土地を、公共の益に供したのだ。上り下りもなく、道幅も広い。なので、みんなそっちを使うのである。いわばここは、忘れ去られた道だ。猫の上半身は、おもむろに道から外れ、右手にある空間に入っていった。そこだけはうっそうと茂った針葉樹が切り倒され、10m四方ほどの空き地になっていた。奥に一台のバスが停まっている。猫の上半身はバスの直前まで進むと、クルリと回れ右をしてバスに対して尻を向けた。いや、この猫にはもう尻はないのだから、胴体の切断面を向けたといったほうが的確かもしれない。そして停めてあったバスの前面窓ガラスの最上部へと、胴体の切断面をバスに入念に擦り付けるように付着した。

ニチュ…ヌチャリ…

湿った音を立てながら、猫とバスが摺り合わされる。やがて猫の胴体の切断面とバスの前面ガラスは、つなぎ目がわからないほど見事に融合した。よく海外の映画のワンシーンで、富豪の居間の豪奢さを演出するために、シカやクマなどの動物の剥製の頭部を壁にかけて飾ってあるのを見かけるが、それとよく似た状態になっていた。バスの周りには杉の木の群れが日中でも薄暗い影を作り、その影が地面の際に苔をはやして、湿った腐葉土のようなにおいを醸し出していた。バスの右隣には地蔵が建っていた。その地蔵の丸く打ち出された尊顔には、かつてはおだやかな仏の顔が彫刻されていたのであろうが、今は長い時を経て風化し、ほとんどのっぺらぼうとなっていた。地蔵の体には蔓植物が絡みついており、蔓は地蔵の額の周りをぐるぐると周り、太い蔓から分岐した20㎝ほどの細い支流の蔓の先を、何本も地面に向けて垂らしていたので、その姿はどこか、東洋の地蔵でありながら、頭に月桂冠をいただいたギリシャの賢人のようでもあった。

ビュオゥッ!ゴォゥ!

突然風が吹いてきた。いや、吹いてきたというよりは、このバスを中心にあたり一帯へと放射状に突風が逆巻き、小さな竜巻が巻き起こったという表現がより事態を正確に表しているかもしれない。バスの周りの杉の木の葉は幾重にも重なり合って、単体では薄いグリーンだが、その林の奥行によって深緑や黒に見える。そのスギッ葉がザワザワと翻り、普段は隠れている鳥たちが慌てて飛び去って行った。竜巻はなおも強まり、夜光虫のような青い閃光がバチッ!バチッ!と幾筋もきらめいた。バスの右にある地蔵は相変わらずのっぺらぼうのままだが、地蔵の額に絡みついて地面に向かって垂れ下がっていた蔓は、竜巻によってほぼ真上に向かって持ち上がっていた。いつしか上空には暗雲が垂れ込め、夜のように空気を黒く染め上げていたが、その一方でバスは怪しく黄色く発光をし始めた。黄色い光は杉の木の幹を照らすことで、暗黒の中に光の柱が現れたかのようになった。蔓をまるで逆立った髪の毛のようにたたえた地蔵も照らされた。バスの運転席の上部には、行先のバス停の名前を表示する装置があった。バス停に着き、次のバス停に向かう際には、その表示機がカジノやパチンコ屋にあるスロットマシーンのようにクルクルと回り、新たな行先に表示が変わる仕掛けになっている。幻想郷各所にあるバス停を巡る日常はもうこのバスには縁がないものになっていたはずだが、おもむろに表示機がクルクルと回りだした。

“○○病院前”

クルクル

“霧の湖休憩所”

クルクル

“無縁塚入口”

クルクル

“祢虎罵斯”

表示機は見慣れない地名を掲げて、回転をやめた。あるいは、これは地名ではないのかもしれない。どちらかというと誇らしげに自らの名を高々と掲げているように見えた。読み方は…特殊な読み方をせずにそのまま読むなら、”ねこばす”だろうか。

それと時を同じくして、先日河童のにとりからもらったベロモービルに乗って、マヨヒガから日帰りでの小さな冒険へ旅立とうとする子猫ちゃんがいた。

橙がベロモービルをキコキコと漕いで、湖沿いののどかな道を進むと、やがて巨大な岩が見えてきた。高さは10mもあろうか。少し離れたところからこの岩がようやく見えてきた段階では、橙は

「あれれ?道をこのまま進むと、あの大岩にぶつかっちゃうよ?ということは道は大岩までで行き止まりになって、湖沿いに先に進むには迂回しなければいけないのかなぁ?」

と思い、ぬぐい切れない不安とともにペダルを漕いでいたのだが、いざ岩の目の前に来てみると、それは杞憂であることが分かった。大岩の真ん中に、ちょうど高さ2mほどの、馬蹄型の大穴が開いており、大岩の先の景色はその穴を通して筒抜けになっていたからである。人の手によってトンネルが掘られてこうなった風にも見えず、その自然のトンネル内部の岩肌は、きわめてゴツゴツとしていた。この謎を解くために、橙はアストンマーチンに乗ったジェームズボンドのように、ベロモービルに乗った名探偵となった。相変わらず両足をペダルに乗せてクルクルと回しながら、アゴに手を当てる。

「ははぁん。太古の昔にこの岩は、今の位置から90度回転していて、崖の一部だったんだわ。今私が通っている馬蹄型のトンネルは、崖の中腹にあったくぼみだった。そして何千年前かはわからないけど、もしかしたらもっと古かったりもっと最近かもしれないけど、地震や火山の噴火がきっかけで、崖からこの大岩が分離して、90度回転しながらドシーン!と倒れた。すると、それまで崖の中腹にあったくぼみが、今のトンネルへと装いを変えて、第二の人生を始めた、というわけね。」

誰に見せるわけでもないのだが、アゴを引き、上目遣いのドヤ顔をしながら橙は独り言ちていると、トンネルも終わって、馬蹄型の狭い範囲に制限されていた青い景色が視界一杯に開けた。トンネルに入る際、馬蹄型の穴の手前からかすかに見えた出口の景色は、道と、その上に日の光を浴びて点描のようなハイライトが無数にキラキラと輝く湖面、その上に雲もまばらな青空というシンプルな構成だったのだが、いざトンネルを抜けてみると、道と湖面の間には、傾斜した広大な原っぱがあることが新たに分かった。

「わぁ~っ!」

橙は目を輝かせ、弾む心は感嘆の声を漏らさせた。なぜなら、原っぱ一面が、黄色とピンクの美しいカンゾウの花で埋め尽くされ、そのカンゾウの1本1本が、仲睦まじい家族や友達と肩を寄せ合って、微笑んでいるように見えたからだ。数えきれないほどの数が咲き誇っている花々は、風に揺られて右隣りの花に近寄ったり、左隣の花に近寄ったりしていた。そんなもんだから、原っぱ全体を焦点をあいまいにしてぼうっと見てみると、花が密集して原っぱの地の緑が完全に隠れ、原色の絨毯のようになった部分と、花同士の間隔がややあいて、原っぱの地の緑が主張して見える部分とがあるのだった。しかもその2種類の表情は、流動的に原っぱを移動して、写真や絵画のようにひとつところにとどまることを知らなかった。入れ代わり立ち代わり、密と疎を繰り返していたのだ。

「オレンジ~♪黄色に~♪柿色~♪朱鷺色~♪薄紅~♪桃色~♪みんな綺麗だね~♪とても綺麗だね~♪」

橙は歌いださずにはいられなかった。カンゾウの原っぱを後にして、道は里のほうへと向かう、木々の茂った地帯に入った。どこからか、橙を呼ぶ声が聞こえる。

(お嬢ちゃん、運転がうまいね。名前は?)

「?ちぇんだよ。きへんに山を登るののぼるで、ちぇん。」

(ミカンの仲間の橙【ダイダイ】という字をあてるんだね。そうか…柑橘類か…私のそばにもミカンが生えていたものだ…。お嬢ちゃん、そのまま道なりに進んでおいで。もう少ししたら我々は顔を合わせることになるだろう。)

「ええ?誰?優しい声だから悪い人ではなさそうね。」

橙はすでに我々が見たように、ベロモービルであちこち走り回ってきたために、すっかり上機嫌になっていた。全身を軽快に血がめぐり、木立を縫って差し込んでくる光も、どこまでも続いて行くように見える道も、全てが自分の味方であり、祝福してくれているような感覚になっていた。今や橙に話しかけてくる人は、全て善人であるに違いないという確信すらあった。それほど、有酸素運動をすることや、自分の生きたいところへ気ままに出かけることは、その人の気分と人格に影響を与えるのだ。道は緩やかな、3%くらいの登り勾配(水平距離で100m進むごとに垂直距離で3mの上昇)から、橙が謎の声を耳にしたときには水平から2%ほどの下り勾配になっていた。登りに慣れていた脚が、抵抗から解放されてクルクルと回りだし、ベロモービルは加速した。その加速もまた、謎の声の主に会うことを後押ししているかのようだった。物事がスムーズに進むことに慣れると、途中に挿入されたイベントを断る理由はないように考えを誘導される。よく旅行中にアミューズメント施設で値段の割に量や質があまり高くない食べ物を買ってしまったり、ドライブ中に道の駅に寄るとつい財布のひもが緩んで地域の特産品を買うが、帰宅してからどうして特に必要もないこれを買ってしまったんだろう?と首をひねる。橙もそれと同じような感じで、謎の声に引き寄せられていったのだ。

「橙ちゃん、もうすぐ左手に、木々が生えていないゾーンがあるでしょう?そこを左に曲がった先に、僕は居るよ。」

「わかったわ!あなたはどんな人なんでしょうねぇ。でもね、エヘヘ。なんとなく勘でわかるんだぁ。あなたも私と一緒の、猫の妖怪だってね。」

橙はハンドルを左に切った。

「何…これ…?」

肉の豊かな橙の頬は、笑みとともにしばらくの間ずっと重力に逆らって持ち上がっていたのだが、目の前の光景が発する信号に対して本能的に察した、「うわっ、これダメだ!」という応答によって、ストンと落ち、真顔になった。だって、橙は曲がり角を曲がったら、若くて物腰の優しい、性別のよくわからない、精霊のような好ましい存在が待ち構えているとばかり思っていたのに、今目の前にあるのは、フロントガラスから不自然に猫の上半身が生えた、ただならぬ瘴気を放つバスなのだから。もう、思考よりも早く橙の体は脊髄反射で動き出していた。ベロモービルのハンドルを目いっぱい右に切って、ペダルを踏んだ。

ガッ!

フロントタイヤが地面のくぼみにはまってしまい、思うようにUターンできない。ある程度の速度を出して走っているときにはそのまま上を通過できるような些細なくぼみが、いったん止まってからUターン中にはまると、こんなに抜けるのが困難だなんて。

「ウワーッ!なんでこんなときにハマるんだよーう!」

本当に焦っているときは、ほんの少しの障害が自分に降りかかっただけでも、愚痴じみたボヤキをつぶやいてしまうものだ。いつもなら、一度少し後退して、もう一度Uターンを試みれば、前回の車輪が辿った軌道とややずれるので、くぼみを避けることもできるだろう。だが橙はあまりの恐怖から、ここまで連れてきてくれた相棒と別れを告げることを選んだ。すべてをかなぐり捨てて、自分の脚で走って逃げるのだ。ベロモービルを蹴り飛ばすように荒々しく乗り捨て、一目散に駆けだした。一歩、二歩、三歩。自分はそれほど脚は遅い方ではないと思っていたのだが、もっともっと脚よ速く動けと、もどかしかった。このもどかしさには覚えがある。ある日ぐっすりと熟睡していると、後ろから霊夢が追いかけてくる夢を見た。霊夢はどんどん迫ってくるのに、夢の中では脚がモヤモヤと鈍い動きしかできず、しかも地面を蹴る力も全然フニャフニャで、手ごたえがないのだ。

「こ…このままだと捕まっちゃ…キャアアーッ!」

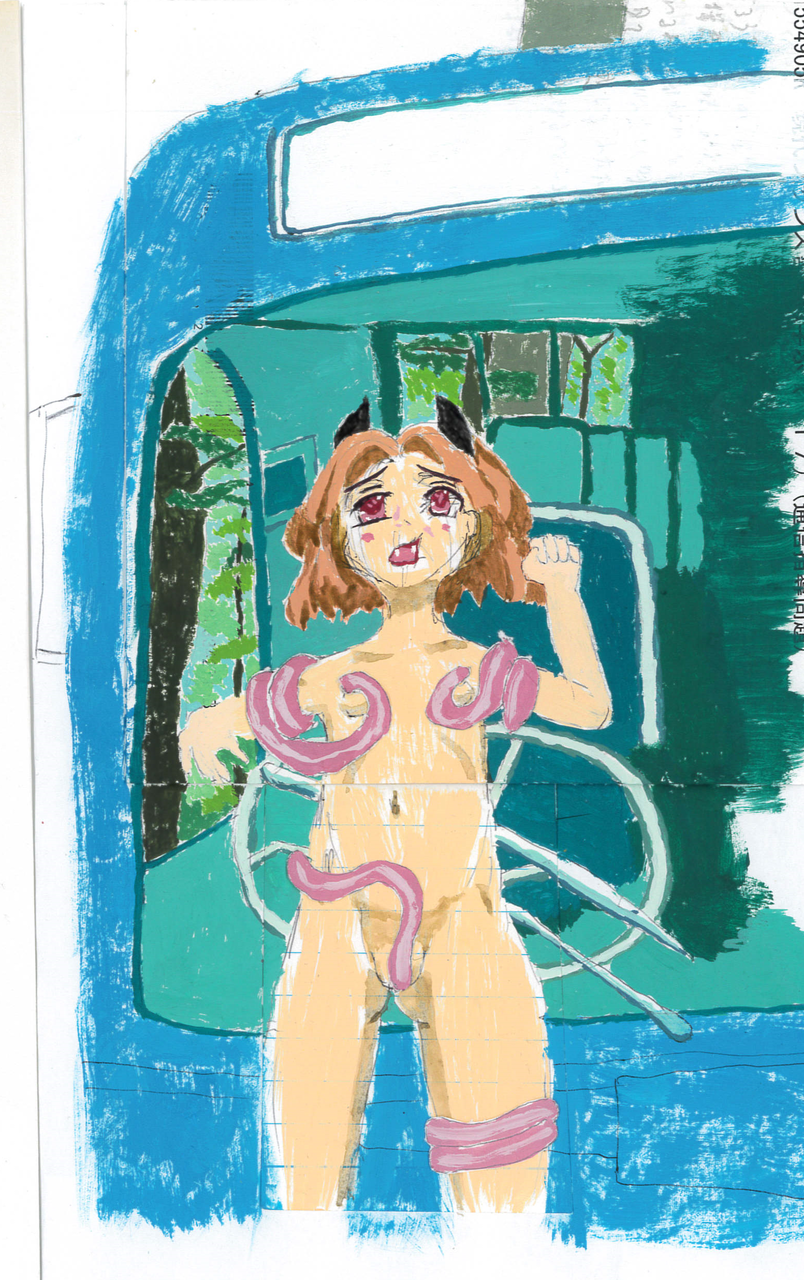

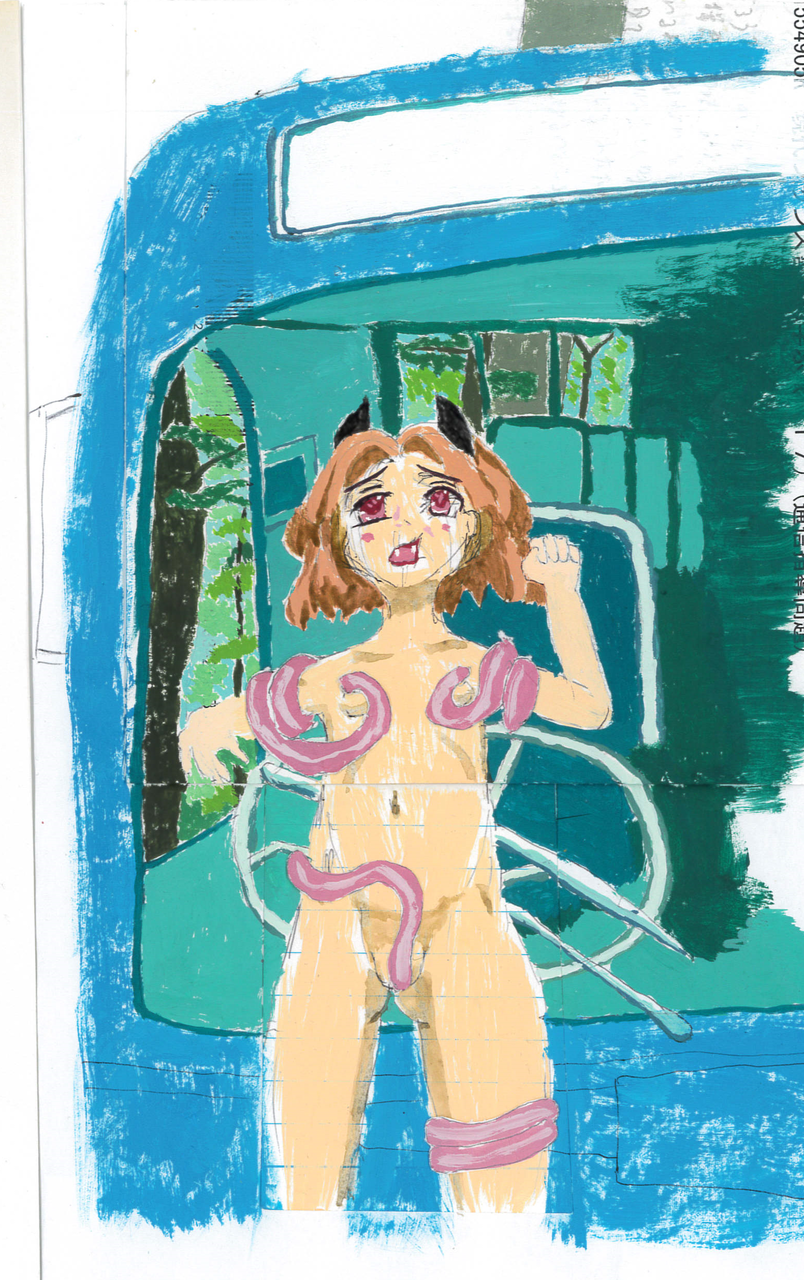

生暖かく湿った、ブヨブヨした肉で出来た触手が、橙の手、足、腹、顔…ありとあらゆる部位に触れ、一度触れたところにはそこに次から次へと後続の触手が襲い掛かってきた。赤いスカートも、同じ色のベストも、下着も、緑色の帽子も、粘着質の肉触手によってビリビリと乱暴に剥ぎ取られてしまった。

「フーッ!…フーッ!」

最後のあがきに、橙は怒った猫のように背中を丸めて、渾身の力を込めて、触手がバスのほうに橙の体を引き込む力にあらがった。

「い…いやぁぁぁあーっ!藍しゃまぁーっ!!」

全裸の橙は最後の抵抗もむなしく、バスのフロントガラスに大の次で貼り付けられた。尻に、背中に、冷たいフロントガラスの無機質な冷たさが密着した。それもつかの間、ガラスは氷が解けるかのようにドロリと流動的になり、橙はガラスを通ってバスの車中にズブズブと吸い込まれて行った…。

このバスがなぜ道の脇の一角に眠っていたのかを知っていただくためには、10年前ににとりの祖父が辿った物語をご紹介する必要がある。若干長くはなるが、怪物バスに橙が吸収されたチャプターを読者の皆さんの脳内に保存しておき、しばしの脱線にお付き合いしてもらえればありがたい。

にとりの祖父は、戦時中に航空機の整備兵をやっていた。終戦となり、彼は機械整備の技術を携えて郷里に帰ってきた。彼が選んだ仕事は、地元を走るバスなどの商用車の整備だった。戦時中の航空機の需要というのは平和な時代には想像のつかないものである。なにしろ、平和裡に綿密に計画された飛行計画の下、事故が起きないように些細なヒヤリハットをも篩の目を通さじと運用される旅客や貨物航空事業は、船舶と並んでその安全意識の高さを自動車や鉄道産業従事者に羨ましがられ、驚愕と畏敬の対象になるものなのだから。当然、新造された飛行機はよほどの不運がなければ、長年にわたって活躍するのだ。つまりそれは、航空事業者が増加して業界全体のパイが大きくなるのでなければ、飛行機の需要そのものはゆるやかなものだということだ。そこが、四六時中どこかで事故を起こして廃車になるために次から次へと需要が生まれる自動車産業との決定的な違いである。ただし、最初に平和裡にという断りをいれておいた通り、戦時中はこの様相が一変する。全国からかき集めた若い男の子に最低限の訓練を突貫工事で詰め込み、次から次へと出撃させるのだから、敵機や対空兵器の攻撃を受けて次から次へと墜落する。それならまだしも、作戦地点まで到着できなかったものや、作戦後に帰還できなかったものも数多い。このように飛行機を作っては堕ち、堕ちては新型を設計してすぐさま生産ラインに乗せるという高回転のトライアル&エラーが、皮肉にも技術力を洗練させていった側面はある。こうして航空機製造企業は鉄火場のような忙しさとともに隆盛していった。さて、終戦とともにその需要はハタと途絶える。でも工場はそのままあるし、従業員もそのままいる。工場の建っている自治体だって、大企業からの税収がなくなったら困る。そこで、航空機のエンジンやボディを作っていた技術をそのまま応用して作れる自動車に白羽の矢が立った。こうして、作業着を油や煤で汚れさせて生活を立てる者たちの日常は再び始まった。作ったり治したりするものは飛行機から自動車へと変わったが、彼らは戦中と同じように、愛する家族に見送られて、あるいは独身寮から二日酔いのまなこをこすりながら出勤し、昼にはがやがやとした食堂で定食や弁当を食った。彼らにとって飛行機から自動車への変遷は、乗馬をする人が鞍替えをし、鞍を取り付ける馬が鹿毛から栗毛に代わった程度のものであった。にとりの祖父は自宅のある敷地に建設した小さな工場にて、バスや3輪トラックなどの商用車の整備を行って生計を立てた。祖父はそのほかにもう一つの仕事を持っており、それはこれまた自宅の敷地に隣接した日当たりのよい土地に、ミカンの木を50本ほど植えた、小規模のミカン農家であった。ある日村の役人が、二人組で彼のもとを訪れ、ミカン畑に充てている土地を譲って欲しいと願い出た。新しく道路を通すにあたって、ミカン畑がそのままになっていると迂回しなければならないため、ミカンの木を伐採して更地にし、恒久的に人や車に踏みしめられる役目を任せようというのである。先祖代々守ってきた畑とミカンの木であるから、彼は首を縦に振りたくはなかった。そこで、役人が提示してきた立退料の倍以上を要求することによって、暗に抵抗の意を表した。これなら道を迂回させて作る方が安く済むはずだった。二人組の役人のうち、先輩と思しき背の高い顎の角ばった男はこれを聞いて、軽蔑するような、責めるような、何とも微妙な顔をしながら帰っていった。後輩の思しき背の低いのっぺりした顔の男がそれに続いた。

2か月が過ぎた。

背の低いのっぺりとした顔の後輩役人は、どこか水を売っている場所はないかとキョロキョロ見渡した。これから先輩の背の高い顎の角ばった役人と居酒屋で1杯ひっかけながら日ごろの愚痴でもこぼす予定になっていたのだが、なにせ先輩は酒飲みだし周りの人にも酒を勧めるので、喉が渇いたまま居酒屋に入って先輩と落ち合ってしまったら、たちまち駆けつけに酒を飲まされてあっという間に酔いが回ってしまう。だからせめてこの後輩は、水をガブガブ飲んでから参上することで、悪酔い被害を最小限に食い止めようとしていた。

歩いているうちに、小さな酒屋を見つけた。水割りを作るためのミネラルウォーターくらい売っているだろう。引き戸に手をかける。古いお店だから、引き戸のサッシに積年の埃が詰まっていて、相当力を入れないと開かないんじゃないかと思ったが、思いのほか軽い力でカラカラと開いた。その軽さは、素性のしれない一見の客である私に対してあまりにも無防備であり、店であるにもかかわらず、ここから盗む価値のある金目のものなんてありませんよ、とでも言っているように感じた。さて、店というものはしばしば出入り口に客を迎え入れるモニュメントが置かれているもので、これから店という一種の異世界へと足を踏み入れるのだなというワクワクした気持ちをかきたててくれる。例えば居酒屋であれば、夜の街にぼんやりと浮かび上がる赤ちょうちん。あるいは信楽焼のたぬきの置物。由緒ある造り酒屋であれば、新酒が出来た合図に杉玉と呼ばれる、植物の小枝を束ねて球状にしつらえた、艶のないミラーボールのようなものがつるされていたりする。今私が引き戸を開けた田舎の酒類小売店にとってのそれは、引き戸の内側にどっかりと鎮座ましまし、客の出入りを妨げているアロエの鉢植えだった。アロエを跨いで入店すると、右手には冷蔵庫があった。白い金属製の網棚に飲み物が置かれている懐かしいもので、ガラスの扉を引くと2リットルペットボトルの水やウーロン茶、ビールやチューハイの缶が冷えていた。結構このへんの商品は売れていて、ちゃんと回転しているのだなと妙に感心したが、その一方で左の棚に目をやると、贈答用と思しきサントリーオールドやジョニ黒が埃をかぶっており、いったいいつ頃この店に搬入されたものなのかと思わせる。そういえば酒飲みの先輩がこんなことを言っていた。

「今のジョニ黒と20年30年前のジョニ黒とでは質が全然違う。ウイスキー業界も儲け主義になって、昔のジョニ黒レベルを飲みたかったら、もっとグレードの高い商品を買えと暗に言っている。そんなわけで、運よく飲まれずに現存している2~30年前のボトル、いわゆるオールドボトルってやつを入手できた奴はラッキーなのさ。払った金以上の素敵な飲酒体験が約束されるだろうぜ。」

とのことだった。これがそれか?まぁでも、わざわざ先輩に買って行ってやることもないか…。そこまでの義理も無いと思ったし、それにこのままこの辺鄙な場所に立つこぢんまりとした、いつ辞めてしまうかもわからない酒屋で、棚の一角に眠らせておくほうが、なんだか粋な気がしたのだ。オールドボトルが眠る棚の奥にはカウンターがあった。私は2リットルのミネラルウォーターのペットボトルをそこに置いた。店の人は見当たらず、住居と繋がっているであろうカウンターの奥に向かってひとつ大きな声で呼びかけてみようかと思い身を乗り出すと、すぐにその必要は無くなったことを悟った。白髪の老婆が小さな体をさらに前方に折り曲げて、背もたれのない椅子に座ったまますやすやと寝入っていたからだ。のっぺりとした顔の後輩役人はコインをあまり音を立てないようにカウンターに置き、ミネラルウォーターをゴクゴク飲みながらその場を去った。居酒屋に着くと、先輩との会話は里と湖沿いをつなぐ新造道路の土地確保の仕事についてのものから始まった。

「俺があのジジイにやられっぱなしで、何の意趣返しのひとつもせずに終わらせると思うか?この村近辺の界隈を走るバスやトラック等の商用車を新型に替えるつもりの事業者には、助成金を出すように仕向けた。ジジイが整備できるのは旧式の車だ。奴の仕事は激減するぜ。」

「すごいっすね!」

後輩はすかさず相槌を打った。上機嫌の先輩のコップの底から三分の一ほどの高さにまでビールの泡の位置は落ちてきていたので、瓶を持って酌をした。トットットッ…と黄金色の液体を注ぎながら、心の中ではちょっと舌を出してこんなことを考えていた。

「プーッ!『助成金を出すように仕向けた』だってよ!一介の役人にそんな権限があるわきゃないよ。その補助金制度を通したのは議員連中だろうに。どうもこの先輩、普段から自分を大きく見せようとする癖があるけど、酒に酔うと気が大きくなるのか、こんなホラまで混ぜるようになるんだもんね。」

おそらく、車両の買い替えを推し進めて新型車の需要を喚起し、新型車の整備技能を訓練した若手エンジニアを活躍させて育て、整備を受注する業者も新型車に対応した設備を買いそろえられる大手の整備工場に集中させることを政策として狙った結果のことだろう。旧型車の整備知識や設備しか持ち合わせていないベテランの小規模整備工場には、このタイミングで退場してもらい、業界の若返りをはかることになる。

「でも先輩、あの池蛙(いけあ)さんでしたっけ?先輩が一泡吹かせようとしてるおじいさん。彼、整備の仕事とミカン畑、同時に失っちゃうことになりますよね。ちょっとかわいそうだなぁ。」

「何がかわいそうなもんかい。工場なんか続けても赤字を垂れ流すだけさ。それにあの爺さんはミカン畑の立退料をふっかけてきたんだ。あの金額なら、退職金代わりと言うには十分すぎる額だよ。それで余生を過ごせばいいじゃないか。かえってうらやましいくらいだよ。俺がもし十分な老後資金をすでに持っていたら、こんな仕事なんかすぐ辞めるよ。夢のFIREだ、FIRE。」

仕事を続けたいと思っている人は仕事を奪われ、仕事をイヤイヤやっている人には、明日も仕事が山積している。世の中はやるせないものだなぁと、後輩はビールをチビチビな舐めながら思うのだった。

今回の酒席ではあえて議題に上がることもなく夜は更けていったが、にとりの祖父がミカン畑を失うことは、先輩役人と後輩役人の二人にとってはもう承認済みのことのように会話が進んだ。

ほどなくして、ミカン畑をぐるりと取り囲むように雑木が伐採され、次いで地面からほんの10㎝ほどだったり、腰や胸の高さまでだったりとまちまちな高さに成長した雑草も刈られた。雑木の影になっている場所と、日当たりの比較的良い場所とで生育具合に差が出るためそのように差が出るのだということが、雑木の生えているころには一目でわかったものだが、今となっては不可解なアンバランスでしかなかった。すっかり更地になると、そこに簡素な平屋建てが3棟建てられた。祖父がミカン畑の端に立ち、手を後ろに組んで、これは急にいったいどうしたことかといぶかしんでいると、再び二人組の役人がやってきた。彼らの言うところによると、祖父によって吊り上げられた立退料を支払うために、村は何か金策を講じなければならなくなった。ちょうどそのとき隣村からある話が持ち掛けられた。隣村にある精神障害者福祉施設、早い話が精神病院の建物が老朽化し、建て替えることになった。その工事の間、行き場を失った精神障害者たちに仮住まいを提供することで、隣村から見返りの報酬が得られるというのだ。さて、いざ精神障碍者たちが、新造された3棟の簡素な小屋に引っ越してくると、にとりの祖父はなぜ精神病院が人里離れた奥地に立地し、窓には鉄格子がはめられるなど、物々しい牢獄のようなたたずまいをしているのかを知ることとなった。朝晩を問わず患者たちは奇声を発し、職員が暴れる患者を押さえつける怒号が響いた。祖父が心を落ち着かせて自動車を整備したり、ミカン畑の世話をする日常にも徐々にほころびが出来ていった。ある日など、朝にいつものように作業着に着替えて整備工場に降りていくと、色白で痩せた若い男が、全裸で整備中のトラックの荷台に登っていた。男はにとりの祖父の姿に気が付くと、全く悪びれる様子もなくにらみつけてきた。目玉をギョロギョロと光らせて、顔面にはどの方向から光が当たっても関係なく一定の影がかかっているかのように見えた。男は急に叫んだ。

「ミャクミャク様が来る!」

「はぁ?」

「ミャクミャク様は千年に一度、現世に降臨なされる!そのときに神の子たる代表者が、聖なる神輿の上に立ち、祈りを捧げなければならないんだ!そうしないと向こう千年、戦乱と食糧難、疫病がはびこる末法の世が来てしまうんだ!」

「いいから、トラックの荷台から降りなさい。危ないから。」

「なにいっ!?さてはお前、神の子の私がミャクミャク様への祈祷をするのを阻止しようとするサタンだな!」

「はぁ…おーい婆さんや、俺のシャツとパンツを一組持ってきておくれ。」

とりあえず、この哀れな若いやせぎすの男、頭の中が自分で作り上げた神話でいっぱいになっており、その神話と現実の境界もあいまいになった精神病患者に対し、下着くらいは着せてやろうとしたのだ。にとりの祖母はシャツとパンツを持ってやってきた。すると見るもおぞましいことが起きた。心配そうな面持ちでオドオドと現れたにとりの祖母に対して、全裸の男は目を輝かせながら近寄っていき、老婆の手を取ったかと思うと、直後に抱き着いたのである。しかも年上の女性に対して母性を感じての行動ではない。明らかに欲情していた。隠しようがなかったからだ。仕方なくにとりの祖父は、少々手荒ではあるが、ワイヤーロープで全裸の男を簀巻きにして転がしておき、今いる工場から歩いて目と鼻の先にある障碍者施設の仮住居へと足を運んで、職員にこの闖入者を引き取ってもらうことにした。

また、ある日にとりの祖父が収穫を間近に控えたミカン畑の世話をしていると、見慣れない人影がミカンの木々の下にたたずんでいた。栗色のまっすぐ伸びた髪を肩まで垂らし、緑色にところどころ黒いひし形の模様が散りばめられたスカートを着た少女だった。こう書くと、絶世の美少女との神秘的な邂逅を想像されるかもしれないが、彼女の顔を観ればそういった高すぎる期待は空振りに終わることだろう。遠目から見れば美少女かと思うくらい全体的な雰囲気は整っているし、顔の造作も特別まずいわけではないのだが、彼女の眼が不思議でミステリアスな雰囲気を支配的なものにしていたのだ。コックさんの絵描き唄というものをご存じの方は多いだろう。「棒が一本あったとさ♪はっぱかな?♪はっぱじゃないよかえるだよ♪かえるじゃないよアヒルだよ♪六月六日に雨ざあざあ降ってきて♪三角定規にヒビ入って♪アンパン二つ豆三つ♪コッペパン二つくださいな♪あっというまに可愛いコックさ~ん♪」というものだ。この歌を歌いながら鉛筆を上機嫌で紙の上にはしらせた結果、紙に現れたコックさんの目を見てほしい。上下の瞼と黒眼だけの、これ以上ない簡素な目をしているはずだ。この少女もちょうどそんな目をしていたのである。少女はその情報量の少ない目で虚空を見つめながら、収穫を間近に控えたミカンをひとつ木からもいで、モグモグと食べていた。

「この娘も、隣の障碍者福祉施設から抜け出してきたのか…。お~いお嬢ちゃん、みかんなら家で食べさせてあげるから、畑から出なさい。」

祖父は少女の手を引いて自宅へと向かった。少女の胸には安全ピンで名札がつけられており、「蓮田 えい」と綴られてあった。

「えいちゃん、みかんおいしかったかい?」

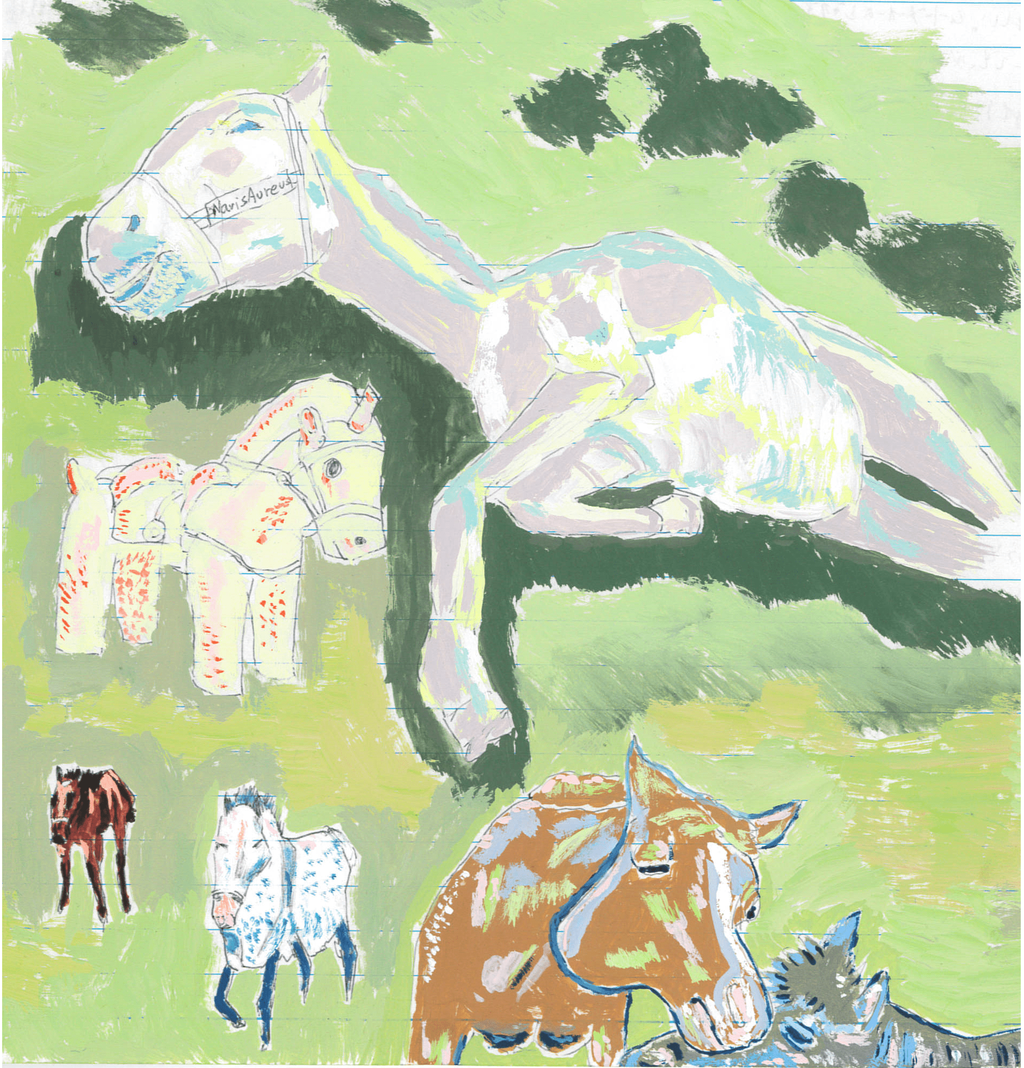

少女に問いかけると、彼女は祖父のほうを見上げた。口元はやや緩んだ気がしたが、目は絵描き唄の眼のままだった。にとりの祖母が待つ家まであと少しのところまで二人で歩いてきたとき、蓮田えいは何かに興味を惹かれて走り出した。その先には隣の家の柵の中に繋養されている葦毛の馬がいた。

“ナビスアウレウス号”

と、柵に馬の名前が書いてある。えいが柵に手をかけて身を乗り出して葦毛馬を凝視していると、ナビ号も見慣れない少女の姿に気づいてトコトコと寄ってきた。馬の鼻はゼリー状にブニブニした質感をしており、えいはその鼻を触って満足しているようだった。しばらくするとナビ号はこちらに背を向け、サラサラと流れる柳の枝のような美しい尻尾をヒョイと上方に持ち上げた。鍛え抜かれた馬の尻の真ん中から、ボロ(ウンコのことです)がボトボトと落ちては、短い草が一面に生えた地面に落ちた。

このように、時折障碍者施設の仮住まいから脱走者が出てにとりの祖父の敷地に迷い込むのも慣れっこになっていた。迷惑ではないと言えばうそになるが、老人にとっては人との交流に楽しみを見出すほうに重きを置くようになってくる。それが招いた客か、招かれざる客かはそれほど重要ではないのかもしれない。

半年ほどして、隣村に建設中だった障碍者施設の新築が完成し、これらの奇妙な客ともおさらばとなった。だがそれは村が立退料に充てるための金を隣村から無事受け取ったことを意味し、ミカン畑は数本の木を家の庭に移植したほかは、村が雇った業者が来て切られてしまった。驚くほど、みかんの木々は私に生きる意味を与えていた。そしておそらく、みかんの木々の側も、私によって生きる意味のいくばくかを受け取っていた。昨日までほこらしげに屹立し、戯れる五歳児のように腕を伸ばした枝葉は、地面にまばらな影を作っていたが、そんな彼ら、私の種族の違う息子たちは、今や切り株になってしまった。

切り株の切り口を見てみる。

切られて何年もたった古い株の場合は、切り口も側面の木の皮や地面のくすんだ色合いと同化してしまって、無生物、風景の構成物のひとつ、石や土の仲間…そんな感じなのだが、今目の前にある切られたばかりの切り口は、みずみずしい黄色と橙色の縞模様が放射状に繰り返され、いまだに生命力に満ちている。だがその生命力は永続性を失ったものだ。戦場で瀕死の重傷を負った兵が、自らが置かれた異常な興奮をもたらす戦地という環境によって、なぜ生きていられるのか軍医でもわからない状態で少しの間生きながらえるが、彼が平静を取り戻し、静かに眠りに落ちると、二度と目を覚ますことはない。そういった種類の生命力だ。喪とは、生活の物質的欠乏には似ていない。パンが足りない、風呂のお湯がぬるい、生活の支払いでかつかつとなり、遊興もできない、そういうことには似ていない。むしろ、パンをたらふく食べて何の意味があるのか(一人で?)、風呂のお湯が温かかったとして、その満足を誰と分かち合えばよいのか(一人で?)、支払いをしても金が余り、遊びに出かけたとして、一緒に遊びたかった人がもう私のそばにいないとしたら、その遊びに何の意味があるのか。こういった、物質的充足をしたときに湧き上がるはずだった喜びそのものを支える根源的な基礎がすっかり瓦解してしまったことによるもの。それが喪なのだ。意気消沈した気持ちを奮い立たせるためもあって、にとりの祖父はすっかり更地になったミカン畑から整備工場へと戻り、今整備を手掛けていたバスの整備を非常に念入りに行った。このバスの整備が終われば、整備の仕事も一区切りつけることが決まっているのはすでに見て来たとおりだ。整備が完了するとドライバーが1人、村から派遣されてやってきて、バスをにとりの祖父の整備工場から引き取っていった。にとりの祖父はしばらくの間、緩やかな坂道を下って里のほうへと下りていくバスを眺めていた。

にとりの祖父が整備したバスを受け取ったドライバーは、やがて村のバスの車両基地に到着した。道路に面してゲートを大きく開けたその基地に入るにあたって、ドライバーはシフトダウンしてハンドルをクルクルと左に回す。バスの長い車体が半分ほど曲がり終えると、ハンドルを持つ手から力を緩める。するとバスが直進しようとする作用から、手の中でハンドルはシュルシュルと滑っていき、ハンドルが手の中で滑り終えると同時に、バスはすっかり曲がり切って構内へと入っていった。

「A-5の場所に停めておけばいいですよね?」

ドライバーが窓から顔を出して、職員らしき男に尋ねる。

「いや、実は予定が変わってね、新型のバスが予定より1台多く入ってくることになったから、そのバスは当面使う予定がないんだ。A-5には新しく入ってくる新型のバスを停める。そのバスは村が用意した他の場所に停めるよ。駐車する場所の地図を持ってくるから待ってて。」

こうしてバスは両脇を木々に囲まれた道を走っていき、ポツンと現れた空き地に置かれて、ベストコンディションに整備されたままその役目を終えた。こうして1年2年とすぎ、いつしかバスには付喪神が宿った。もしもにとりの祖父が、どうせ最後の仕事だと高をくくって手を抜いてバスを整備していたのなら、あるいは付喪神は宿らなかったのかもしれない。近いうちに村を走り回るバスは新型のバスに置き換わって、今自分が整備を手掛けた旧式のバスは廃車になるか、好事家が引き取って博物館に飾るか(そんなことが起こるのは宝くじに当たるような確率だと思うが)だ。それなら、次の整備機会まで何千km何万kmと堅実に走れるような丁寧な整備など必要なく、最低限で良いのではないか?とちゃらんぽらんな仕事をしていたら、バスは付喪神とは無縁だっただろう。また、仮に魂を込めた整備の結果、付喪神が宿ったとしても、新型のバスに置き換わるまでの最後の稼働期間を全うし、運転手に「このバスは運転しやすいな」と思わせ、乗客に「このバスは乗り心地が良いな」と思わせたのなら、付喪神は成仏したのかもしれない。とにかく今にして考えてみれば、にとりの祖父の入魂の仕事と、役所のぞんざいな対応。この二つが奇妙に組み合わさったために付喪神の力が強大に育っていった。

そんな雌伏の時を経た付喪神バスと、なんらかの魔力を持っていたと思しきお地蔵さん、おりんに回収されそこない、フワフワと宙を漂ってきた、上半身だけの猫、そしてドライバーとして抜擢された橙。この4者が奇跡的な(あるいは、悪夢のカルテット的な?)偶然によって邂逅し、祢虎罵斯はゆっくりと発進し、いずこかへと走り去っていった…。

にとりの祖母は縁側に腰かけた。あと10分もすれば、彼女と同世代の茶飲み仲間の夫人がやってくる。家事が思ったよりはかどり、空白の10分が出来たのだ。今は一人暮らしだが、かつては夫と息子夫婦、孫のにとりと、3世代のにぎやかな所帯だったこともある。当時はミカン畑と整備工場の近くにある家に住んでいたのだが、道路敷設のため立ち退き、今はこうして丘の上の小さな集落にある一軒家で静かに余生を過ごしている。3世代で一つ屋根の下で暮らしていた毎日は目の回るような忙しさだったが、夫、息子夫婦、にとりがもたらしてくれる生活の色彩は世代間で異なった色合いを見せ、彼女の人生を大いに彩った。その頃の家事の仕事量をこなすのに体がすっかり慣れてしまっており、一人暮らしとなった今ではこうして目算よりも早く済んでしまうことがよくあった。

「ミィちゃん、最近来ないねぇ」

ミィちゃんというのはにとりの祖母の家の庭に良く来ていたキジトラの野良猫である。野良猫というのはあちこちの家に立ち寄っては、そこの住人から思い思いの名前を付けられる。もしかしたらこのトラ猫は、そのうち3~4軒で偶然同じミィちゃんと呼ばれていたのかもしれない。それくらいミィちゃんというのは何の変哲もない名前だから。にとりの祖母は仕方なく、1週間くらい前に最後に来たころのミィちゃんの姿を思い出し、ARよろしく目の前の庭に重ね合わせた光景を想像してみた。ニャアと鳴きながら、背中を丸めて脚をそーっと下ろしては、地面が熱かったかのようにスッと急いで脚を持ち上げる。まるで海水浴に来た人がビーチサンダルを履かずに白い砂浜に駆けだした結果、足の裏が思いのほか熱くて、熱砂との接触時間を最小限にしようと工夫しながら、濡れた波打ち際へと急ぐ姿のようだ。庭の中ほどに侵入を果たしたミィちゃんは、庭のミカンの木の枝葉が日に照らされてできる、地面の黄色と影の黒のまだらな模様を背に受けて、つかの間であるが本当の虎のような装いを纏う。そして全くこの庭が自分のものであると疑っていない様子で、我が物顔でくつろぐ。ある時は、朝方には氷のようにひんやりと湿っていた庭の大石が、午前ののどかな日に照らされて徐々に乾き、ちょうどいい温度に温められつつあるのを目ざとく見つけ、ヒョイと石の上に飛び乗ったかと思うと、丸くなって寝てしまった。それにしても、跳躍する瞬間の猫と言うものは、胴の長さが1m以上もありそうなほど延びて見えるが、あれは一体どうしたことだろう?どうやら猫は流動して伸び縮みする液体の生き物のようだ。

猫のアクションを思い浮かべながら時間を潰す老婆の背後には仏壇があり、優しいまなざしを向ける在りし日の夫の写真が写真たてに収められ、線香がほんの認識できるかできないかくらいの薄い煙を一筋たてていた。

にとりは秋姉妹に依頼されて作ったとある装置のテスト運用をしていた。体重計のような見た目のその装置ににとりが山芋を乗せると、装置から機械音声が流れる。

『えむ。』

機械音声がそう告げると、にとりは装置から今乗せた山芋を取り上げ、今度はアナログの秤の上に乗せる。

「えーっと、334g...っと。Mサイズは280gから360gの範囲だから、正常に作動、っと。」

にとりは独り言を言いながら次の山芋を装置に乗せる。するとまた、装置から機械音声が流れる。

『にえる。』

「1145gは2L規格の範囲だからこれもオッケーっと。」

もう皆さんお分かりだと思うが、今にとりが動かしている装置は山芋の重量を計測して、そのサイズがどの規格にあてはまるかを音声で教えてくれるという便利な仕分け機械なのである。

「ふぁ~あ。全く私も仕事に対して糞真面目なもんだねぇ。こんな動作テストなんかおざなりにして、秋さんとこのお嬢さんたちに納品してからエラーが出次第直しに行けばいいのに、自分でこうやって念入りにテストしてるんだからね。この手を抜けない癖、誰に似たんだか。」

にとりは一休みすることにした。機械音声のとぼけた声ばかり相手にしていると頭がおかしくなりそうだ。傍らに転がっていたラジオを手元に引き寄せ、スイッチを入れる。流行りの音楽でも流れてくるかなと期待してラジオを机に置くと、何やら不穏な声色で男性ラジオDJが話す声が聞こえた。

「てごめんでした。は~い、曲のタイトルの通りの可愛らしい音色に乗せて、歌詞をよく聞くとチクッと毒が含まれているというのが面白い曲ですよねー。10代の若者に人気なのもよくわk…っと、ここで臨時ニュースです。消防によりますと、武装したバスのような車両が、○○村の複数の建物に突っ込み、大きな被害が出ているとのことです。けが人や死者の情報はまだ正確な情報が入ってきておらず、追ってお伝えします。当該の車両は△△線を走って逃走中であり、2次的な被害が予想されるため、△△線沿線にお住いの方々は」

ラジオDJが話す内容を最後まで聞き終わる前に、にとりの顔は青ざめた。

「お婆ちゃんが危ない!その怪しい車両がお婆ちゃん家に着く前に、私が助け出さないと!」

そう、祢虎罵斯が今走っている道はやがてゆるやかな登り基調となり、山道へと接続する。その先にはにとりの祖母が住む家があるのだ。にとりは独力では射命丸文やレミリア・スカーレット、ダイワスカーレットのように高速で動くすべを持たない。しかし彼女は決して途方に暮れることはなく、問題に直面したときに解決の方法を知っている者特有の確かな足取りで、自宅の裏へと走った。そこに建っている小屋の扉にかかっている閂を乱暴に外すと、にとりが今、頼みにしようとしている相棒が眠りから目覚めた。にとりは運転席に荒っぽく自らの体をすべりこませ、キーをひねった。数日前、この車の助手席に座っていた魔理沙の言葉がふいに脳裏に浮かぶ。

(なるほどな…。”禁じられた機械”ってわけか…。人類は自然の脅威をわが手中に収めようと、より強大な機械を開発する衝動に突き動かされ続ける。しかしいざあまりにも強大な力を持った物を生み出してしまうと、ときに恐れおののいて、せっかく作ったものを封印してしまう。この車が幻想入りしたのも、型遅れで陳腐化したからでは決してなく、むしろ触れた者を過激な破滅へといざなうイカロスの翼であり、開けたが最後、世界は一変して2度と元には戻らないパンドラの箱を作ってしまった自覚のために、この車を歴史からなかったことにすることにした…。この禁じられた機械は、強さゆえの退場者というわけだ。)

「せいぜい墜落しないように気を付けるよ!」

にとりはそう叫ぶとアクセルペダルを踏み込んだ。タイヤは空転して路面をひっかき、やがて空転が止んでタイヤが路面をひっつかむと、そのあまりの加速度に、背中がべったりとシートに押し付けられ、軽くめまいを感じながらにとりは思った。

「こ…これは魔理沙が言っていた通り、禁じられた機械と呼ぶにふさわしい…。悪魔だわ。」

決して大げさな表現ではない。乗った人の心に悪魔をすら呼び込むだろう。普通、車と言ったらある程度の速度に達したら、もう速度の上昇はゆるやかになる。そう、腹いっぱい食べた人がもう食べたいとは思わなくなり、眠くなるように。だがこの車ときたらどうだ。アクセルを踏んでいる間じゅう加速しているじゃないか!それどころか、数秒アクセルペダルを踏み続けることで、踏み始めよりもエンジンの猛りは凶暴になっていく。加速したほうがさらに加速する様子は、そう、自由落下に似ている。自由落下は下方向にしか起こらないが、この車に乗っている間は、道がまっすぐ奥へ向かっているならば手前から奥へ落っこち、登り勾配のある道ならば下から斜め上へと落っこちることができるようなものだった。

「禁じられた機械の加速、気持ちよすぎでしょ!」

この加速を経験してしまうと、ハンドルを握る人の倫理観は、使用人の健康を顧みずに過酷な労働を強いる暴君のように変容させる効果があった。普通の奴隷に仕事をさせようとしても、奴隷の体力には限界がある。だからもしそれがどんなに儲けを生む仕事であっても、主人は奴隷を休ませて仕事を中断させざるを得ず、そこで主人の欲望は一度止まる。だがこの車のように、踏めば踏むだけ速く走れるというのならば、少しでも多く踏まなければ、何か機会損失をしたように感じるだろう。ほどほどのスピードで満足してしまったら、自分がひどくマヌケで、ほかの人から後れを取った劣った存在に思えてきてしまう。そして、もう本心では十分すぎるほどのスピードに恐怖すら味わっているのに、社会的な体裁のためにアクセルペダルを緩めることが許されないのだ。いわば、自発的な欲望ではなく、周囲から要請された欲望といえないだろうか。そんな際限のない欲望の虜になり、正気を失わせる力があった。

「それにしても、お婆ちゃんを助けに行くという喫緊の使命を負ってのドライブだというのに、楽しい、気持ちよすぎでしょなんて思うのは、自分の不謹慎さにあきれるよ!教えはどうなってるんだ教えは!」

にとりはハンドルを回しながら自嘲的に叫んだが(叫ばないと、エンジン音がうるさすぎて自分の声なのに自分で聞き取れないくらいなのだ)、それは不謹慎というよりは無理もない自然な感情だったかもしれない。村を破壊して回った不審な車両よりも先にお婆ちゃん家に間に合うか、間に合わないかという不安が彼女の心を押しつぶさんばかりだったところに、この車の圧倒的スピードはあまりにも頼もしいアンサーだったからだ。人はしばしば、心から安堵感を味わうと、その先の調子に乗った有頂天の気分にまで到達してしまうのだ。

車はあっという間に曲がりくねった山道を駆け上がり、やがて中腹にある湖(橙が見た湖とは別のもの)に沿って道は続いた。湖の周囲は300mほどある。にとりはお婆ちゃん家に行くついでにここをのんびりと歩いたことが何度もあった。雄大な湖面は日の光を浴びてきらきらと光り、湖の中央には6畳くらいの小さな島がある。目を凝らしてみるとその小さな島にも命の営みがあり、草木が茂って小鳥がとまり、さえずっていた。それがこの湖の表情だといままでは思っていた。だが、今まさに猛スピードで駆け抜ける湖の道は、湖面が一瞬の閃光のように右手に見えたかと思うと、もう再び道の両脇は葉を落とし始めた樹木に覆われて上り坂に入り、あまりに高速で樹木が後方に流れていくために、それらの樹木は一本一本の区別を失って褐色の壁にすら見えた。そして何度目かの旋回を繰り返すとその樹木の壁もなくなり、左手のはるか下に小さな水たまりがキラリと光っていた。あの水たまりが十秒前には自分が沿って走っていた湖だと理解するのに時間がかかったほどである。

「思い出の中にあったあの雄大な湖が、こんなちっぽけな存在になってしまうなんて!」

にとりはまた独り言を叫んだが、叫んでから今回は叫ばなくても自分の声が自分の耳に届いたかもなと思った。おばあちゃんの家が目前に迫り、車は減速を始めてエンジン音のうなりもおとなしくなっていたからだ。ブレーキを踏み込むと、車の前方がギューッと沈み込んだ。シートベルトが腹に食い込み、胃が口から出そうだ。カエルはそうやって口から胃を吐き出して胃を洗う習性があるそうだが、あいにく私は河童であってカエルではない。ちょっと似てるけどね。

にとりは足早に家へと駆けより、引き戸をガラガラと開けた。

「お婆ちゃん!いる!?」

にとりの緊迫した呼び声とはまるで似つかわしくない玄関の静寂は、一種のコラージュのようだ。老人の独居する住宅の玄関というものは独特のしんとした静けさがある。これが若い人が一人暮らししていたら、同じように日中に明かりを消された玄関から廊下を通って居間に続くにつれて薄暗くなっていく光の加減も、もう少し明るいのではないか?もちろん、そんなのは気のせいに違いないのだが。下駄箱には長い柄のついた靴ベラが置いてあったが、もう長いこと使われている気配はない。柄の最上部が握りやすいように平たく削られているところに、うっすらと埃が積もっているのが見えたからだ。にとりはお婆ちゃんの家で靴を履くときにヘラを使うのは亡くなったお祖父ちゃんだけだったことを思い出した。いまだにこの長い柄のついた靴ベラが片付けられずに置いてあるということは、お婆ちゃんが玄関に来るたびにお祖父ちゃんの面影を思い出す為であろうか。それとも、もし紳士の客が訪れたときのために、万が一の予備として残してあるだけかもしれない。

「はいはい、にとりちゃん、よく来たねぇ。もうシバレル(※寒い)でしょう?さぁさ、上がって。」

腰の曲がったにとりの祖母は、パタパタとスリッパの音を立てながらにとりを出迎えに出てきた。腰の曲がった老婆をやや離れた位置から正面で見ると、脚からいきなり頭が生えているかのような錯覚を受けるが、老婆が歩いて近づいてくるにつれて、観測者であるにとりは対象を見下ろす形となるため、隠れていた背中が視界に入ってその奇妙さは消える。

「おばあちゃん、説明は後でするから、とにかく車に乗って!」

にとりは自分一人だけ急いで入ってきたので半開きになっていた引き戸を、祖母と二人で通るために改めて大きく開けた。次の瞬間には、玄関前に敷かれた砂利や、生垣代わりに植わっている雑多な木々、そしてエンジンをかけっぱなしにして停めておいたプジョーが視界に飛び込んでくるはずだったが、二人が目にしたのは銀色の鉄板のようなものであった。

「???」

二人は徐々に上を見上げていくと、銀色の鉄板の上には大きなフロントガラスがあり、そこでようやくにとりは、今自分の目の前にある物体がバスであることを理解した。バスがある、とあらかじめ心の準備が出来ている場面であれば一瞬でバスとわかるのに、突拍子もなく目の前に現れるとこんなに判別するのに時間がかかるとは、我ながら驚きであった。それはアナログの腕時計を急にパッと見たときに、文字盤の上を秒針が3秒ほど止まっていて、それからようやく秒針がチクタクと動き出すように錯覚するのにも似ていると思った。にとりはフロントガラスの内部を見た。運転席に座っているのは、衣服をはぎ取られ、ピンク色のイカの塩辛のような肉で出来た触手にからめとられてシートに縛り付けられている、猫耳の少女だった。その少女の瞳はあまりにも生気を失い、ガラス玉のように虚空を見つめて動かなかったので、にとりは初め、それを生きた少女ではなく人形だと思ったほどである。そしてにとりは、ほんの数日前にその少女と会って言葉を交わしたことに気づき、彼女の変わりように愕然としたのである。

「あれは…私がベロモービルを作って渡した、八雲さんとこの橙ちゃんじゃないか!?」

にとりの隣に立っている祖母はと言うと、フロントガラスを見上げたあとに視線は運転席内部ではなく、そのまま視線を上昇させて、フロントガラス上部に見慣れないものが生えていることを発見した。

「あれは…ミィちゃん?…ミィちゃんだわ!あの虎のような毛色の感じ!」

猫特有の、”へ”の字に曲がった口。人間がやっていたら不機嫌なように見えるが、これが猫だとチャームポイントになるから不思議だ。これも見慣れたミィちゃんの顔の特徴のひとつであった。他の猫と見間違えるものか。にとりの祖母のように毎日のように猫をかわいがっていると、猫だって1匹ゝに個性があるとわかる。なぜ可愛がっていた猫がバスのフロントガラスから生えているのかは皆目見当がつかなかったが、同時に老婆には一つの確信があったので、自分の隣で恐怖におののきながら立っている孫に話しかけた。

「にとりちゃん、大丈夫だよ。この子は私たちに危害を加えるつもりはない。だってあそこに生えてるのは、私がかわいがってきたミィちゃんだもの!」

「じゃ、じゃあ何故このミィちゃん?はここに来たの?危害を加える以外に何の目的でおばあちゃん家に来たのかしら?」

にとりの問いかけを受けた祖母の脳裏には、まだミィちゃんが普通の猫だったころ、ネズミや小鳥などを狩っては、誇らしげに祖母の目の前に持ってきて自慢するように庭の地面に投げつけ、どうだと言わんばかりに祖母を見上げてニャアとヒト鳴きしていた姿が浮かんできた。今回もそうなのではないか?怪物バスの一部になり果てても、心はまだ猫の時分のままと見える。だとすると祢虎罵斯の訪問の理由は、”今から僕のすることを見ていてニャ”と伝えに来たのかもしれないと思った。

にとりは何かに気づいたのか、バスのフロントガラスのさらに上方を指さす。

「あっ、おばあちゃん、行き先表示器が回るわ!」

“祢虎罵斯”

クルクル

“Form:Aberican Sniper”

「はぇ~、英語かえ。ハイカラだねぇ。」

祖母は流麗な書体でカリグラフィのように記された英文字そのものに注目し、意味には思いを馳せるに至らなかったようであるが、にとりはすぐに銃撃を連想して再び緊張が走り、一筋の汗が彼女の耳の前を通って下顎でぶらさがった。

祢虎罵斯の天井からはいつの間にかライフルが突き出ており、ゆっくりと目の前の二人から離れ、里の中心部を見下ろせる見晴らしのいい位置に移動した。そして、

パン!パン!

と、銃弾を2回発射し、そのあとはもうにとりの祖母の家には関心を示さずに道路へと出て、今来た道を下って行った。口をポカンと開けて、あっけに取られて固まる二人。先に感情が動き出したのはやはり若いにとりのほうだった。この少女河童にほとばしった感情は2つがまじりあった複雑なものだった。祖母の安全が確認された安堵も確かにあったが、それは多く見積もって4割ほどで、残りは意外にも怒りであった。未知の脅威を与えてきた者が、もはや自分に危害を加えないとひとまず安心したとき、翻ってその相手に「よくも私を怖がらせたな」という怒りが沸き起こる。まさにそれであった。で、その怒りをどうしてやろうかとサッと見渡すと、あるではないか。フラストレーションを爆発させるにふさわしい、その怒りの感情こそ待っていたのだと言わんばかりの相棒が。よし。ちょっくらこのプジョーを駆って、今走り去っていった祢虎罵斯に追いついてやろう。そうすれば、速さは貴様の専売特許ではないんだぜという意趣返しになって、私の溜飲も下がるというものだ。

「おばあちゃん、すぐ戻るから!」

つい先ほどまで登ってきていた道が、今度は下り坂になる。右カーブが左カーブに、左カーブが右カーブになる。フロントガラス越しに見る前方の視界の違いはそれだけにとどまらない。上り坂を走っているときは、視界が上方に傾斜しているのもあって、道の先はあまり遠くまで見えない。視界はほとんど空の水色で、下の方にわずかに道肌の灰色が見える。そのため走り方は自然と、急に現れてきた新たな道の形状に、即座に対応していく形になる。それに対し、今のにとりが乗ったプジョーのように下り坂を走っていると、ドライバーの視界は下方に傾斜しているため、同じ道でも遠くまで見渡せる。そのため、急に目の前に現れた道に対応する瞬発力というよりは、複数のカーブや直線を、一つひとつ分けて考えるのではなく、unifiedなユニットとして捉え、最短距離を頭の中で組み立てていくというプランニングの能力が求められた。言ってみれば、坂を上るドライビングは、次から次へと身に降りかかってくる雑事を片づけてゆく主婦、一般職、肉体労働者の趣がある。忙しいし、一歩一歩は苦しいが、場面場面の選択に間違いがないかと逡巡する必要はなく、忙しさや苦しさと引き換えに気楽さを得ているようなものだ。下り坂のドライブは逆だ。先を見通し、操作そのものは優雅だが、その運用を間違えると谷底へと落ちてしまうスリルがある。経営者や投資家、ギャンブラー、船乗り…らに近い。上り坂と下り坂を繰り返す山道をドライブすることは、この2種類の、正反対の生き方を行ったり来たりするようなものだ。

そんなことを考えながら走っているうちに、にとりの目前にはもう祢虎罵斯のテールがすぐそこに迫っていた。

「へっ、ざまあねえな。次のコーナーでぶち抜いて差し上げますわよ!」

にとりは覚えていた。次のコーナーを抜けると、眼下にあの大きな湖が見えることを。もっとも、行きは左手に湖が見えていたので、今度は右側に見えるはずだ。

「私の勝利を祝福するように、キラキラと螺鈿細工のように輝く湖面が、出迎えてくれることでしょう!」

にとりはコーナー進入に備えて、目前の祢虎罵斯より早めにブレーキを踏んだ。

「フフッ、このコーナーではブレーキを遅らせてツっこむより、早めに回頭して、アクセルを踏みながらブリブリとパワースライドさせて立ち上がるのが速いのだ。勝負あったな。…っておい!死ぬ気か!?」

祢虎罵斯はブレーキを遅らせるどころではなく、明らかなオーバースピードでコーナーに突っ込んでいった。私のプジョーにせっつかれて、我を忘れてしまったのか。哀れな…。

「南無三。成仏しなよ。」

だが次の瞬間、憐れみの視線を投げかけていたにとりの双眸は、驚きによって見開かされた。祢虎罵斯は、まるで地面に強力な磁石か何かで吸い付いているかのように、高速のままコーナーを駆け抜け、横滑りしながらコーナーを漸く脱出していくにとりのプジョーを置き去りにしたのだから。

「No way! Are you kidding me!?」

もしオーバースピードで曲がろうとした結果、タイヤが路面に食いつく強さを慣性が上回った場合、いくら舵を切ろうとしてもタイヤは滑ってゆくだけだから、車が曲がれる速度には限界がある。だがにとりがたった今目にした祢虎罵斯の現実離れした挙動を見るに、何らかの力が働いて、タイヤが車体の重量以上の重さで地面に押し付けられているようにしか見えなかった。この衝撃の曲がりっぷりを見せつけられた後も、山道のつづら折りのカーブは続いたが、やはり祢虎罵斯は直進するスピードのままコーナーに飛び込み、不可解な機敏さでクルリと曲がった。にとりがそのコーナーを曲がった先には、もう祢虎罵斯の姿は見えなくなっていた。コーナー一つ分以上の差をつけられてしまったのである。にとりは車を止め、降りた。

「わからせられた…。」

にとりは自分のドライビングテクニックに自信があったし、愛車プジョーの速さもあいまって、向かうところ敵なしの気持ちで祖母の家を出発した。そこへ来てこの完敗である。にとりはすっかりふてくされて祖母の家にとんぼ返りした。再び祖母が出迎えてくれたが、負けの染みついた顔をあまりまじまじと見てほしくはなかった。

「にとりちゃん、横になりますね…。」

にとりは祖母がいつも座っている居間と、ふすま一つ隔てた仏間に布団を敷き、モゾモゾと体を敷布団と掛布団の間に滑り込ませた。布団の匂いがいつも自分が使っている布団とは違う。やや線香っぽく、畳のイグサっぽくもある匂いだった。居間と仏間がふすまで隔てられていることはすでに述べたが、ふすまの90度隣の面は障子戸になっており、今は閉められて、庭に面する縁側と仏間の間の壁の役割を果たしていた。そのため縁側から陽光も入ってこず、部屋は薄暗かった。仏壇には葉書ほどの大きさの写真たてに、祖父の遺影が笑っている。にとりの祖父が亡くなったのは今から10年弱も前のことになるから、にとり自身は祖父との記憶をおぼろげにしか覚えていなかった。祖父は仕事から引退して間もなく、ある朝なかなか起きてこない彼を心配した祖母が寝室に行くと、布団の中ですでに冷たくなっていたらしい。医師によると、精力的に働いていた老人が仕事を引退すると、緊張の糸がプツリと切れたように亡くなってしまうことは珍しくないのだという。解剖すると、いくつもの病気に侵されており、何年も病を抱えたままよくも元気に働いてこられたものだと感心することもあるという。仕事でボロボロになったとみるか、老齢によってボロボロになってもなお、仕事という名の命綱に繋ぎ留められて予定よりもずっと長く生きることができたとみるか、結論は出しにくいという。

「あれ?私は今、こんな風にして布団の中に横になって休んでいるけど、もし祢虎罵斯が来るよりも早くお婆ちゃんを外に連れ出して、プジョーの助手席に乗せて安全な場所まで連れていくという、私が当初思い描いていたプランがうまく行っていたら、私の肉体は今同じ時刻で、休息ではなく忙殺と興奮の真っただ中にいたはずなのだ。その割には、今私がこうして体を休めているのは、むしろ最初からその予定だったかのようにしっくりくるな…。実に奇妙だ。かといって、お婆ちゃんを退避させることに成功して、今運転していたとしても、きっと私の体は、それが当たり前なのだと了承し、休もうなんて心に浮かびすらしなかっただろう。そのとき今休んで回復させている体の疲れはどこに行ってしまうんだろう?」

そんなことを考えながら、いつしかにとりは眠りについた。まどろみながら瞼を閉じる直前に、ちらりと祖父の遺影を見た。『そんなに身を粉にしてまで働くことはないんだ。自分が何かをしなければ、周りの人や社会が生きていかれないと私も思っていた。でも自分がやってもやらなくても、世界は同じように回るのさ。』葉書ほどの大きさのその遺影は、そう言っているように見えた。

祢虎罵斯がにとりとにとりの祖母の前で誇らしげに発射した2発の銃弾。その行方にも言及する必要があるだろう。

祢虎罵斯が銃弾を放った方角。里では選挙活動が行われ、街頭演説の周りに住民が集まっていた。佐藤〇〇と自身の名前が書かれたたすきを肩から掛けた候補者の持ったマイクが、今しがた登壇してきた一人の男の手へと渡る。

「みなさん、こんにちは。元内閣総理大臣の、新羅万三(しんらばんぞう)でございます。」

選挙の応援演説に来た彼はよほどの大物なのだろう、候補者本人の演説をつまらなそうに聞いていた聴衆が、まるでアイドルの登場を目の当たりにしたように、ワーッ!と盛り上がった。

「今、私の隣におられる佐藤さん。彼は、旧態依然のまま活気を失っていく地域を、指をくわえて見つめているだけの男ではありませんでした。官僚時代から、積極的な改革を打ち出す人だったのです。その一例が、企業の新車買い替えへの助成金制度です。これによって、自動車を運転する業務に携わる方々が、よりストレスフリーに運転ができ、環境にも優しく快適な自動車が普及し、地域経済の活性化につながります。また、若いエンジニアをはじめとした、若年層の自動車産業への雇用も促進され、手前みそではありますが、私が首相時代に掲げた三本の矢のひとつ、『人を育てる』の理念にも合致するものであります。もちろん、こういった改革には不利益を被る方々からの反発も少なからずあったことでしょう。しかし彼はそういう判断をした。できない理由を考えるのではなく…」

パン!

一発の銃声が、新羅の演説に割って入った。銃声は田舎の人間にとって、害獣駆除や猟のためにしばしば耳にするものだったが、それは街中で演説をする政治家という光景に不釣り合いに見えたし、新羅の演説に聞き入っていた一同はまるで冷や水を浴びせられたような気持ちになった。なまじ、普段鳥や獣に向かって銃を撃つことに親しんでいるがために、銃が便利な道具であるという認識があった。そのため、銃声と政治家という式を暗殺という血生臭い答えに結び付けるのには、都会の人間よりも時間がかかったのかもしれなかった。新羅万三の演説の声が中断され、聴衆も、肩からたすきをかけて新羅の横に立っていた佐藤候補者も、10人ほど周りを固めていた警護の者たちも、あっけにとられたように硬直した。誰も、誰も動かなかった。2秒ほど経っただろうか。新羅がそーっと後ろを振り返って音の正体を確認でもしようとしたその瞬間だった。

パン!

1発目の銃声と全く同じ音が辺りに鳴り響き、新羅は胸を押さえてゆっくりと膝をつき、地に伏した。元首相が倒れた!銃に撃たれた!あの音は元首相を狙った銃声だったんだ!その場にいた者たちは、場の最重要人物が倒れたことで漸くコトの重大さを把握し、一様に騒ぎ出した。黒のスーツに身を包んだ警護の者たちは防弾カバンを広げ、ピクリとも動かない新羅の周りで、バッ!バッ!と、カバンを掲げた。その姿はまるで、アリクイが威嚇のために2本脚で立ちあがって両腕を広げ、精一杯自分を大きく見せつけようとしているかのようだった。防弾カバンを持っていなかった警護は、とりあえず走り回った。周りを確認せずに駆けだしたため、歩いていた女子高生にぶつかり、女子高生はゴロンと道に転がった。紺色のスカートから天に向かって一直線に彼女の2本の脚が突き立てられ、さながらスカートが花弁、脚は花柱のようであった。(胡蝶カナエは関係ない)

こうして、祢虎罵斯は自らを整備したにとりの祖父が自動車工場経営の職を失う原因となった敵を討った。もっとも、当時の党首が新羅であったとはいえ、直接の原因は党員だった佐藤の通した業界若返りの代謝政策であるし、新羅はその内容すら把握していたか怪しい。新羅がもしも今わの際に、俺は仇を討たれたと察していたとしても、その候補ににとりの祖父など浮かびようもなかっただろう。

2発の銃弾を放ち、追跡してくるにとりのプジョーを撒いた祢虎罵斯が今走っている方角の先には、原っぱがあり、その原っぱの背後には竹林があり、奥に行くほど植生は竹から雑木へと変わり、深い森を形成していた。

妹紅はこの日、竹林の中にいた。歩き疲れたので腰かけるのに手ごろな直径40㎝ほどの広葉樹の切り株に座って、ボーっとしていた。木々の隙間からは開けた原っぱが見え、そこでは2人の見知らぬ姉妹が遊んでいた。

「冴月お姉ちゃん、トグロいたんだよ!ほんとだよ!」

「瞑、それって絵本に出てきたトロルのこと?」

「うん。トグロってちゃんと言ったもん!こんなのと…こんぐらいのと…こーんなに大きのが寝てた!オレンジジュースあげたら喜んでた!」

会話の内容は、家族同士の内輪の会話だけあって、妹紅の知る由は無いのだが、冴月と呼ばれた大きいほうの女の子は小学校高学年くらい、瞑と呼ばれた小さいほうの子は小学校低学年くらいか。彼女らの生き生きと話す様子を眺めているだけで微笑ましく、こちらまで幸せな気分になってくる。

妹紅は思った。この果てしなく尽きることのない自分の人生に、変化の刺激を与えてくれるのは、他者とのかかわりをおいて他には無いと。たとえば私のそばに今、目の前にいる姉妹のようにキラキラした存在でなくてもいい、そうだな、腹をすかせた乞食が居て、一緒に飯を食べるとか、あるいは自分も今は食べ物を持ち合わせていないから狩りをするとか、里に下りて行って一緒に物乞いをするとか、そういった自分一人だけの生活では味わいうることのなかった行動や思考が生まれ、永遠に繰り返される自分の人生にいっときの潤いをもたらしてくれるだろうと思ったからだ。先の乞食の例では、特に一緒に物乞いをするのがベストだと思った。乞食に食べ物を分け与える場合は、私の立場は乞食より上のままだが、一緒に物乞いをすれば自分の目線までもが乞食と同じになれるから、なお一層の振れ幅の大きな変化が楽しめると思った。何も蓬莱の薬を飲んで永遠の命を持つ自分でなくとも、死す運命の凡庸な人間を見ても、人との関わりによる自己の行動や思考の揺らぎが不可欠なのは明らかだ。余生をのんびりと過ごすつもりの公務員上がりの老人が、退職後にすぐに呆けたりあっけなく病で死んでしまう一方、終生にわたって贅沢らしい贅沢も味わえず、世界を見聞して回ることも芸術に触れることも特になく、狭い生活範囲で生業を繰り返して生きてきた百姓や職人。これら一見不遇の者たちが、存外年をとっても矍鑠(かくしゃく)として、ある日コロリと死ぬという綺麗な去り方をするではないか。公務員は決まり事に基づいて大衆を付き従わせるから、そのコミュニケーションはすでに決まりきった正しいものを大衆に分配するという一方向性の性格を帯びる。その過程で自己の行動や思考が変容する必要はない。批評の目をいざ自分自身に向けてみると、私は退職後に呆けるタイプで、蓬莱の薬で永遠に生き続けるために、その醜い終末がいつまでたっても訪れないだけに思えた。長い人生の時間に見合った知識をそれなりに持ち合わせていた妹紅は、自分がまるでThe Beautiful Oneではないかと思うようになった。私は美人だと自惚れていると誤解しないでいただきたい。これはアメリカの動物行動学者、J.B.Calhounが1960年代に行ったとある実験の結果生まれた用語である。その実験とは、4組のマウスを給餌や営巣など生存インフラに事欠かない閉鎖された箱に閉じ込めると、時間を追うにつれてどうなっていくかというものだ。Calhounの試算では、3840匹のマウスが箱の中に収容できるため、その数までマウスは繁殖すると思われた。ところが、コロニーは実験開始から600日目を最後に頭数の増加をやめ、マウスの数は2200匹をピークに減少に転じる。この時期になると、雄は完全に引きこもり、ほかの雌への求愛、縄張りや雌をめぐってのほかの雄との闘争といった社会的な行動をやめた。雌に尽くし、生まれてくる子供に尽くし、自らへのケアはおざなりになるという通常の雄のたどるロールプレイに対して、この引きこもった雄、環境の規模が制限されており十分な量の同胞で埋め尽くされたなかで生きる雄は、本来は繁殖に充てられるはずだった有り余るエネルギーをすべて、自らへの手厚いケアに注ぎ込んだ。体躯は丸々と太り、毛艶がよく、いつまでも若々しかった。その間もコロニーはピークの2200匹から減少を続けていったが、それでは減った分はまた再び繁殖を始めて2200匹へと調節されるのかと思いきや、この美しく孤独な雄たちは、再び雌への興味を復活させることはなく、コロニーは消滅に至ったのである。この、行動様式が全く変容し自らのケアしかしなくなった雄マウスを、CalhounはThe Beautiful Ones と名付けた。

こんなことを考えながら妹紅は姉妹が遊ぶのを眺めていたのだが、ふいに妹紅の頬に生暖かい風が吹きつけて、一直線に切りそろえられた前髪の横に側頭部を隠すように伸ばされた白い髪が視界を横切り、またもとの位置に戻った。その風に何か不穏な予兆を感じ取った蓬莱人は、姉妹が遊ぶ原っぱのさらに先を見る。砂煙をもうもうを噴き上げながら、1台のバスがこちらに向かってやってくる。胸騒ぎがする。そのバスの異常な速度と迫力は、その先にある原っぱで遊ぶ冴月と瞑に危険が及ばないように、徐行して二人の安全を確認しながら通り抜けてくれるイメージを全く妹紅に想起させてくれなかったのだ。むしろこのままではバスは嬉々として二人の少女を轢き殺し、どっちがどっちだかわからない肉片にして嵐のように去っていくに違いないと妹紅に確信させた。

妹紅は切り株から立ち上がった。いつもなら尻をポンポンと払ってごみを払いのけるのだが、そんな悠長なことはしておられない。そのまま竹林を駆け出し、原っぱに出た。妹紅の双肩には彼女が召喚したフェニックスが控え、その雄大な両翼の周囲の空気は、ゆらゆらと揺らいでいた。フェニックスの尾の羽は三つまたに別れ、火の粉をキラキラと舞わせていた。

「ゆけっ!フェニックス!」

妹紅の背後に待機していたフェニックスはあっという間に冴月のもとに飛来し、強靭な脚で少女の体を掴み、宙へと舞い上がった。空中で冴月の体から足を離し、彼女が恐怖の自由落下を始めようかというタイミングで、フェニックスは旋回して降下し、冴月の下に潜り込んで彼女を背中に乗せた。

「小さいほうの女の子はいったいどこだ!?」

刻一刻と迫りくる祢虎罵斯の姿に焦りながら、妹紅はあたりを見渡した。

「冴月お姉ちゃん見て見てー!スイーッチョンスイーッチョンがいるよー!」

妹紅から10mほど離れたところにある原っぱに、瞑は背を向けながらウンコ座りをして、スイッチョンスイッチョンと軽快な鳴き声を奏でるウマオイを観察していた。瞑は秋の虫を見つけて駆けていっていたのであった。小さい子供というものは、本当に何か興味の対象を見つけたとたんに駆け寄っていってしまうので、まるで目が離せないものなのだ。数秒前には冴月のすぐそばにいて、そのままそこに居ればフェニックスが一度に二人とも救出できたのに、妹紅は2度手間をかけさせられる羽目になった。

ヒュッ

妹紅の頬を再び生暖かい風が撫でた。側頭部に伸びた白い髪が、暖簾のように前へとひと揺れし、また元に戻った。妹紅が振り返ると、祢虎罵斯はもうすぐ後ろまで来ている!

妹紅は究極の決断を迫られた。選択肢の一つは、冴月をすでに乗せたフェニックスに、もう一人瞑を乗せる。だがこれだと瞑を乗せ終わるタイミングと、怪物バスがこちらに到達するタイミングはギリギリ重なるくらい微妙だ。なので、これを選択すると自分はバスに轢かれてしまうだろう。もうひとつの選択肢は、瞑の命は諦め、冴月ひとりだけでも助けられたのだから、自分の仕事ぶりはそう悪い物でもなかった、自分はベストを尽くしたんだと己を納得させ、無傷で終わるかである。妹紅は「フッ…」と不敵な笑みを浮かべ、瞑のもとへと走った。そして自らに命の危機が迫っていることも知らないその児童を抱き上げると、渾身の力で上空へと放り投げた。瞑はあまりにも突然に、目に映るものが目まぐるしく変わった。今まで地面に這いつくばって鳴くウマオイを凝視していたのに、それが急に青空になり、次に見えたのは木の枝だった。木の枝は直立した木の幹から水平に生えているはずが、なぜか視界の上部に横向きにある幹から、上から下に向かって生えていた。次に見えたのは地面だった。いままで瞑がウマオイとともに見つめていた地面は、うんこ座りをしていた自分の直下にあったから、草の一本一本や、砂に混じるキラキラした雲母すらも見えるくらい近かった。それなのに今は、急に自分が巨人にでもなったのか、地面は数メートルも下にあった。かと思うと視界はまた青空を仰ぎ見ていた。と、このようにいろいろな風景写真をめくらめっぽうにコラージュしたかのような光景を味わった。その理由はもちろん、妹紅に放り投げられて、瞑の体は回転しながら上昇していったために、そのような普段決して見ることのない映像を、この児童は見るに至ったのである。そして目まぐるしく変わる光景の断片にひとつ、赤い霧があたりを覆うという見慣れないものが確かにあった。直後に分厚い雲が上空にかぶさってきたので、日中にもかかわらず薄暗がりとなり、赤い霧も良く分からなくなった。次の瞬間、瞑はフェニックスの背中に着地した。フェニックスは上空へと飛び去り、背中に乗せた姉妹をいずこか安全な場所へと運び去った。

地鳴りのような轟音とともに走り去った祢虎罵斯が原っぱにのこした轍のすぐそばには、瞑が観察していたウマオイが、スイーッチョン、スイーッチョン…と鳴いていた。

ついさっきまで冴月と瞑が遊び、、妹紅が寝転んでいた原っぱは、3人とも居なくなってしまった。原っぱに隣接する竹藪には、赤い缶スプレーで吹き付けたような粒子の細かい血液が、広範囲にわたって付着していた。しばらくは赤く染まった竹の葉が、ときおり風に揺られてはまたもとの位置に落ち着くだけの、人の気配と無縁のうら寂しい時間が流れた。

「妹紅~。いるんでしょ?今日は”お寿司ロシアンルーレット”やるって約束してたじゃない。待ちくたびれて、輝夜様おん自ら出向いてあげたのよ。感謝なさいねッ!」(脚注:お寿司ロシアンルーレットは、卓の上にずらりとならんだお寿司のほとんどはワサビの量が普通だが、そのうちわずかにワサビが大量に入ったハズレのお寿司が用意されており、交互にお寿司を食べていって、大量ワサビに当たったほうを他方が笑うという遊びである。だが今回輝夜が企画したお寿司は、ふぐ調理免許を持たない素人の輝夜が適当にさばいたふぐを使ったお寿司であるため、たとえワサビの量が普通のお寿司を引き当てることができても、それがフグ毒を含んでいない保証はない。逆に、ワサビの量が大量なハズレのお寿司を引き当てても、そちらにはフグ毒が入っていないかもしれないし、入っていて泣きっ面に蜂かもしれないという、2重ロシアンルーレットの疑心暗鬼バージョンなのである。これも永遠の命を持つ輝夜と妹紅ならではの遊びといえる。)

高飛車な笑い声とともに現れた、黒い長髪の娘は、竹藪に赤い霧状の血が吹き付けられたかのようになっている個所へ到達すると、自身の足元に転がっているものを目にしてギョッとした。やや大振りのオカリナのように見えたそれを凝視してみると、それは人の足であった。くるぶしの少し上あたりから切断されている。輝夜は足首の切断面に口をつけ、オカリナのように吹いてみた。

「ブプッ…!」

足首の太い血管の中に残っていた血液が口の中に入り、輝夜は思わずむせてしまった。顔の下半分を朱に染めた輝夜はハッと我に返り、今自分が手にしているものはオカリナではなく藤原妹紅の足首なのだと自分に言い聞かせ、走って永遠亭へと帰った。

「はぁはぁ・・・妹紅の体が元に戻るまで、あと何日かかるかわからないけれど、その間は何も食べ物を食べたり飲んだりしてないってことよね。じゃあ、復活して最初の食事は、あいつ、ぜいたくなご馳走を食べたがるんじゃないかしら?」

輝夜の眼はミカヅキモのような形にゆがみ、邪悪な笑みがぱっつん前髪の下に貼りついた。

拾ってきた妹紅の足首は、深めの寿司桶のなかに水溶液とともに浸されている。回復を促すために励磁薬を少し入れることを永琳に勧められた。

「ふふっ、それなら私はその逆を突いて、白湯とか薄いお粥とか、うんと味気ない食事をあいつの目の前に突き出してやるわ!それにそれにっ!あいつは体が元に戻ったその暁には、ずいぶん久しぶりに自分自身の肉体と対面することになるわ。そうなったらあいつ、全身がくまなく眺められる大きな姿見の鏡の前に立って、そのつややかなみずみずしい肌の弾力のある肉体をうっとりと眺めて、いつまでもいつまでも悦に入るに決まってるわ!『あぁ、何て魅力的な曲線なんでしょう。緩やかなラインで熟れつつある果実のように盛り上がった丘があると思えば、関節に行くにしたがってキュッと細くなっている。いくら眺めても飽きることがないわ…』なんて言いながらね!」

この場にもしさとりが居たら、そんなことを毎日の入浴後にやっているのはあんただろうとツッコミを入れたに違いない。

「なんていやらしいの…。そんなの、私に邪魔をしてくださいと言っているようなものだわ!こうなったら、妹紅の体のサイズにぴったりとあった服をあらかじめ設えておいて、妹紅が復活したとたんに、それを着させてやるんだから!フフフ…。あんたの体のサイズなんか、隅から隅まで、頭のてっぺんからつま先まで、すでに把握済みなんだからね。ワケないことだわ!」

この場にもしさとりが居たら、なんでそんなことを知ってるんだとツッコミを入れたに違いない。

竹林横の原っぱで妹紅を跳ね飛ばした祢虎罵斯はなおも走り続け、やがて里の中心部へと着いた。

キッ。

小気味よいタイヤの音を立てて祢虎罵斯は止まった。停車位置はとある建物に正対していた。その建物は入口から日よけの庇が5m四方ほどの大きさで覆いかぶさっており、庇の角にはそれぞれ、ギリシャのアクロポリスの宮殿遺跡を思わせる、綺麗な柱が支えていた。庇によって年中にわたって直射日光や風雨から守られている入口扉のすぐ上には、タイルの敷き詰められた壁の上に、金属製の大きな文字が、3㎝ほど壁から飛び出して設置されていた。その文字は、”〇〇市役所”とある。入り口にはスーツを着た男性や作業着姿の中年、主婦などがぽつりぽつりと出入りしていた。ほとんどの人が市役所前の駐車場に何が停まっているかなどあまり気にもせず、そそくさと自分の用事を済ませて帰っていく。そのうち数人が、バスのフロントガラス上部に生えている猫の上半身を怪訝そうに眺めていった。

「なんでバスから猫が飛び出ているんだろう?観光バスの装飾?にしても、普通デフォルメするだろうに。あんな本物の猫の剥製みたいなリアルな姿じゃあ、お客さんが楽しい気分になるどころか、不気味だよ。」

彼らの心の声を代弁するとこのようになる。

祢虎罵斯のフロントガラス上部に生えている猫のさらに上にある行先指示器が、おもむろに回転を始めた。

“Form: Aberican Sniper”

クルクル

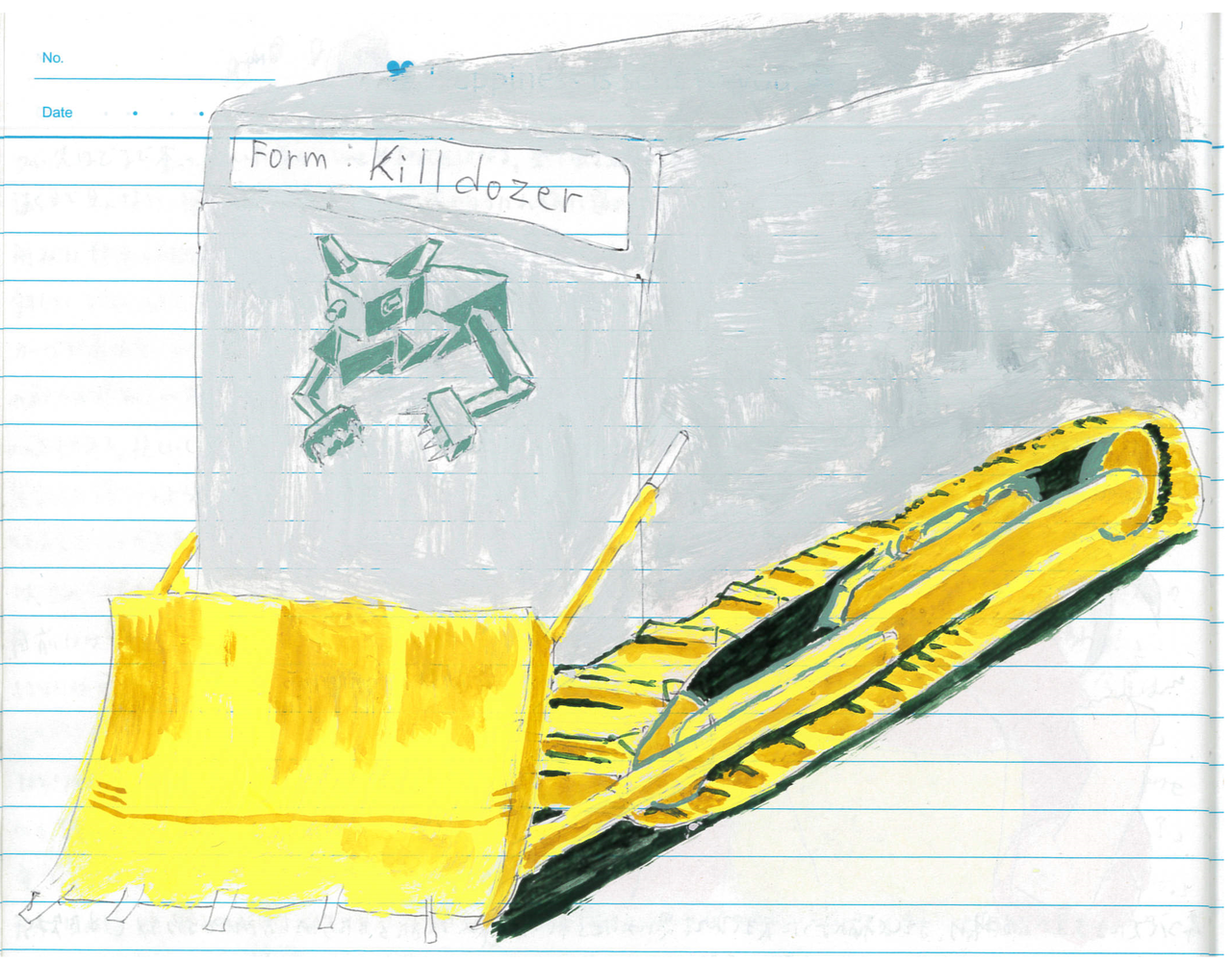

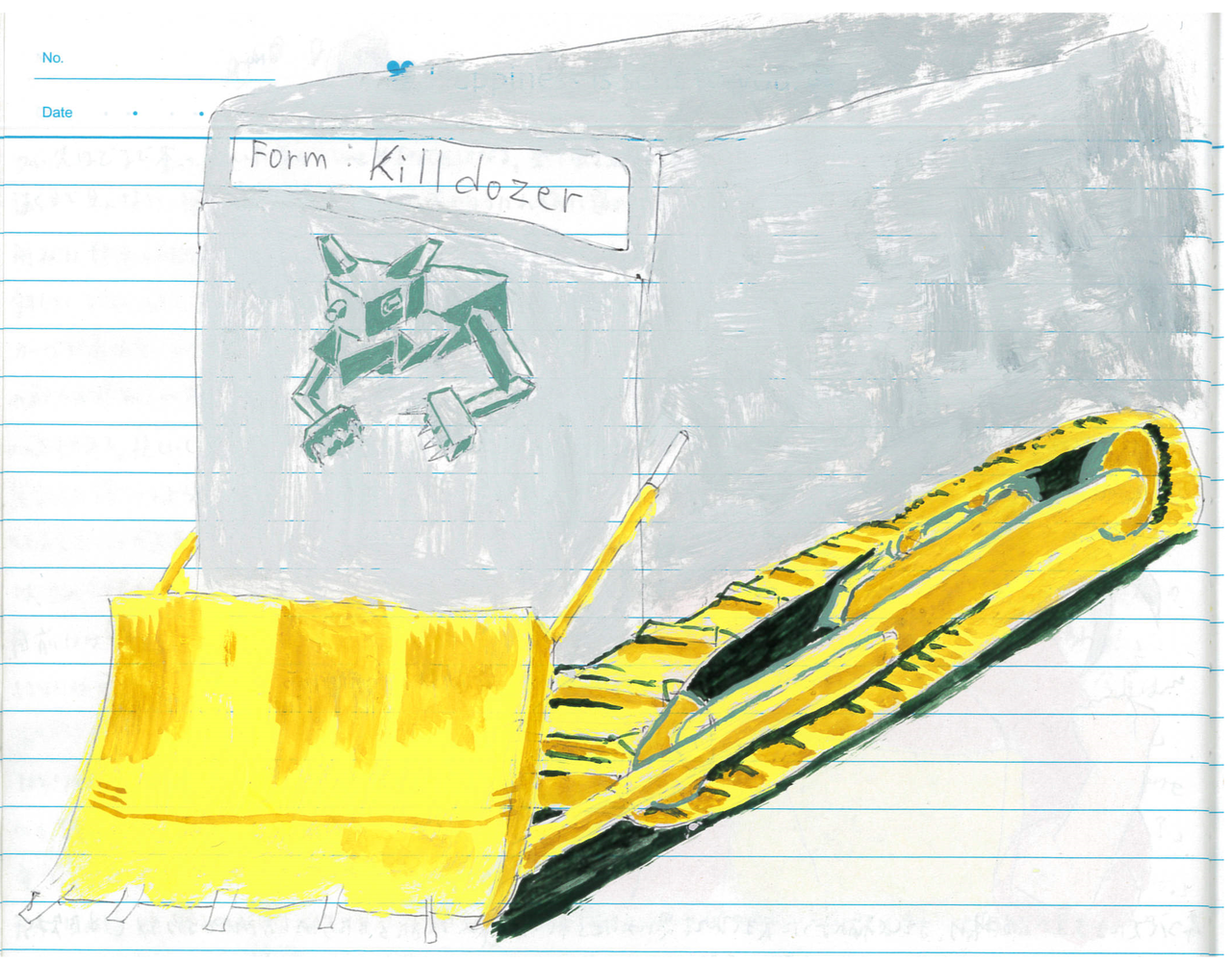

“Form: Killdozer”

そうやって新たな名前を掲げると、祢虎罵斯の4つのタイヤをはじめとした車体下半分はドロリと溶け、全く新しい形状となってから、再び鋼鉄の硬さに固まった。その形状は前後の車輪が歯車のように無数の突起を放射状につけており、その突起がはまるように、巻き寿司を巻くすだれのような帯が、前後の車輪をすっかり包んでいた。車輪が回ることで、そのすだれ(専門的には履帯と呼ばれる)が回って、履帯が地面を蹴って車体を動かす仕組みである。以降、これをクローラーと呼ぼう。一般的な車やForm:Killdozerとなる以前の祢虎罵斯のようなタイヤ駆動と比べて、地面に設置している面積が非常に大きいため、タイヤでは空転してしまうほどの凹凸を持った悪路でも走破できるほか、履帯は浮力を持った一種の船のような効果もあるため、タイヤが沈んでしまうような湿地帯でも進むことが可能である。祢虎罵斯の変容は、タイヤからクローラーへと変わっただけにとどまらなかった。巨大な鉋(かんな)の刃のような物体が、車体前面に備わっている。その刃の横幅は祢虎罵斯の横幅を少し上回るほどであり、3.5メートル以上はある。高さは2mほどであろうか。イメージとしては、8畳間の壁がそびえたっているようなものだ。この巨大な刃を支える腕は二股に別れ、片方は車体の前面に、もう片方はクローラーの前後輪の中間点に取りつけられていた。以降、これをブレードと呼ぼう。そしてここからが問題だ。特に祢虎罵斯に重火器や物理的な打撃といった武力を用いて制圧するという解決策を見出していた人たちにとっては、それは頭を抱えさせる変貌だった。見るからに頑丈そうな分厚い鋼板が祢虎罵斯の車体全体を覆っていたのだ。ドアも、窓ガラスも、そして運転手の視認性をどうやって確保するのか疑問だが、フロントガラスまでもが、完全に鋼板で覆われていた。となるとフロントガラスから生えていた猫の上半身が数少ない弱点になりそうなものなのだが、猫にまでカクカクした鋼板の鎧がしっかりとカバーされていた。鋼板に覆い隠されて外からは中の様子を一切うかがい知れない運転席にも変化があった。橙の両手それぞれの真横にあたる位置から、ピンク色の肉がモコモコと隆起してきたかと思ったら、それは20㎝ほどの長さのレバーとなった。橙はいざなわれるように、たった今生えてきたレバーをそれぞれの手で握った。ギョロギョロと見開かされつつも輝きを失った瞳の橙の顔は、頭全体を覆う大きなヘルメットのようなものをいつしかかぶされることで、紫や藍でも一目では橙とわかりかねる姿となっていた。ヘルメットからは動物の白い腱や赤い血管を思わせる太いコードが何本も出ており、祢虎罵斯の内装の天井部分へと繋がっていた。このコードはフロントガラス上部から生えた猫の瞳と繋がっていた。いわばこれで、ミィちゃんと橙の視界がシンクロした形になる。窓の一切ないForm:Killdozerの祢虎罵斯は、こうして視認性を確保していたのである。

「うわーっ、かっけー!何だあれ?」

「映画か何かの撮影かぁ?」

坊主頭の少年たちが10人ほどの集団で祢虎罵斯に近づいてきた。服装は全員同じだった。上下青の、体操服のジャージ。市役所近くには里の高校があるので、彼らはそこの生徒だろう。背は全員がそこそこ高く、バスケットボールか何かの運動部なのかもしれない。顔も全員同じに見える。動物園の猿山の猿がどの個体も同じ顔に見えるのと同じように。これが毎日彼らと顔を合わせている教員などは見分けがつくようになってくるものなのだろうか。猿山の猿の顔をズバリと見分け、「猿一匹一匹に個性があるんですよ。」とのたまう動物園の飼育員のように。さて、坊主頭集団のうちの一人、ジャガイモのような顔をして小さい目を持ち、口元がヘラヘラとゆるんだいかにも部活のムードメーカーっぽい少年が、おもむろに祢虎罵斯の前方に備えられた巨大なブレードによじ登り始めた。彼はブレード上部に腰かけると、目玉をわざとらしくひん剥いて、口を半開きにした”人を小馬鹿にしたような真顔”をしつつ、両手をだらりと下げてみせた。祢虎罵斯のフロント部から生えた猫の真似をしているのである。それを見て残りの9人はギャハハと笑い転げた。どうやらティーンエイジャーの少年の集団は、誰か変わった人や物を見つけると、集団の中でムードメーカーを呼ばれる一人がそれを小馬鹿にしておどけ、残りのメンバーが笑わなければいけないルールがあるらしかった。この習性は運動部の部活動やサークル、不良グループなどに広く一般的にみられるものだが、この坊主頭達には、その例外となるほどの非凡さはなかったわけだ。読者のみなさんの学生時代を思い出してみてほしい。多くの方は運動部に人生で一度は入ったことがあるだろう。その懐かしい青春の汗臭さの日々をひとつ思い出してみてほしい。ムードメーカーのジャガイモ頭が、必ずあなたの思い出の中にもいたはずだから。いなかったとは言わせません。バスケットボールでも、野球でも、サッカーでも、必ずイの一番におどけだして、みんなを笑わせるムードメーカーはいたはずだ。いや失敬、読者諸君はそんな女の子にもてそうな花形の運動部は経験していない。君たちの部活は卓球部だ。少年たちの楽しさは最高潮に達し、周りで見ていた9人の少年も「俺も俺も!」と祢虎罵斯のブレードによじ登ろうと近づいた瞬間、それは起こった。運転席に座る橙には、ブレードの上に座るジャガイモ顔の少年の後頭部が、ミィちゃんのカメラから橙の顔を覆うヘルメットの内部ディスプレイに映し出されていた。橙は右手に握られた肉棒のレバーをクイッと倒した。右のレバーはブレードを動かす操作をつかさどっている。ブレードは高々と祢虎罵斯の天井にブレードの最下部が迫ろうかという勢いで持ち上がった。橙は再び右手に握られた肉棒のレバーをクイッと倒すと、ブレードはまたもとの位置に戻り、ブレードの最下部は地面とほぼ同じ高さになった。橙の視界には、もうジャガイモ少年の後頭部は映っていなかった。橙の視線はもはや少年らに興味を示さず、目の前の市役所に向けられていたが、9人の少年の視線ははるか上空を見上げた。ジャガイモ少年がクルクルと回転しながら宙を舞っている。

「クールなエアじゃん!」

ピィ~ッピィ~ッ!(指笛)

「まだランディングまで時間あるぞ!トリック入れろ入れろ!」

「アハハハハ!」

9人の少年は、ジャガイモ少年がおどけて祢虎罵斯のブレードによじ登ったことの延長として、彼が宙に放り出されているという現実を解釈しようとしていた。つまり、祢虎罵斯によって彼の安全が全く担保されぬまま投げ飛ばされたのではなく、あくまでおふざけとして笑って終われることを前提に、今目の前の光景は進行しているのだと思い込もうとしていた。だが世の中には冗談の通じない相手と言うのは居る。

「オ…おい、ちょっと高すぎね?」

9人の少年のうちの一人が、とうとう我慢できずに口に出した。目の前で起こっている深刻な問題に対して、自分たちの仲間がおふざけでやっていることなのだと笑い飛ばすことで矮小化をはかり、見ている自分たちへの精神的ダメージを軽減させようとするせめてもの試みにも、さすがに無理があったのだ。ジャガイモ少年の高度は9人の少年たちからはまるでスローモーションのようにゆっくりと落ちていった。走馬灯現象は本人だけではなくて親しい観測者にも起こるのだった。回転しながら落ちていく彼の表情が、ちょうど9人の少年たちの方向と一致するたびに、数秒前の眼を見開いて口を半開きにした真顔とは打って変わった、恐怖にひきつった表情で何かを訴えかけているようだった。

バチャッ!

その音は意外なものだった。重いものが地面に落ちる音というよりは、水風船が地面に落ちて破裂したときの音に似ていた。9人の少年はワーッ!ワーッ!と叫びながら、蜘蛛の子を散らすようにその場からいなくなってしまった。

近くに落下した少年の亡骸を気にも留めず、橙は左手に握った肉棒のレバーをクイッと倒した。祢虎罵斯のクローラーは

エーッ!

という唸るような音を立てて回転し、ブレードは市役所入り口前のギリシャのアクロポリス宮殿遺跡を思わせる柱に突き立てられたかと思うと、頑丈に普請されて深く地中に突き刺さっているはずのその柱を、いともたやすくメキメキとしならせ、祢虎罵斯がこれ以上前に進めばボキリと折れてしまう限界まで撓ったかと思うと、問答無用にそのまま前進を続けて、折ってしまった。支えを失った庇は祢虎罵斯に向かって倒れかかり、奇しくも祢虎罵斯の突進を何とか止めようと新たなバリケードが設置されたようなかたちとなったが、そんなものは何ら障害にすらなっていなかった。バキバキという恐ろしい音、壁が崩れると同時に巻き上がる砂ぼこり、逃げ惑う市役所の職員や訪問者の悲鳴。阿鼻叫喚とともに祢虎罵斯は市役所の入口から奥行5mほどの空間を瓦礫の山に変えてしまった。祢虎罵斯そのものも、崩れてくる鉄骨や壁の破片、さきほど突き破った庇の残骸などで埋もれていたのだが、エーッ!エーッ!と唸りをあげて回転するクローラーはものともせず、地中から外界に顔を出すモグラのように、それらを押しのけながらバックで出てきた。逃げ惑う人々はバックで出てきた様子を見て、この恐ろしい破壊はこれで止んだのか?と淡い期待をしたが、祢虎罵斯が次にとった行動を見て、これはほんの序章に過ぎないことを悟った。たった今自分が作った瓦礫の山を、器用にブレードの上下運動とクローラーの前進後退、旋回…を組み合わせて、実に器用に掘り出して、駐車場に仮置きしたのである。その結果、市役所入り口は瓦礫がどけられて大穴のみがぽっかりと空き、入り口から5mほど奥にあったはずの受付窓口が、市役所の顔であるかのように白日の下に晒された。

にとりは帰ってくるなり仏間に布団を敷いて寝てしまったが、にとりを出迎えたにとりの祖母は、玄関の先にもう一人見知った顔の人が来ているのに気付き、ひきつづきその人を出迎えた。茶飲み友達の婦人がやってきたのである。

(そうそう、私は家事を終えて、奥さんが来るのを待っていたんだっけ。そしたらにとりちゃんは来るわ、ミィちゃんはバスにくっついて来るわ、目の回るような激動の10分間だったわ。ようやく、元通りの日常に戻って、奥さんと一緒にお茶を飲めるのかしら?)

「池蛙(いけあ)さん!大変!大変よ!テレビつけて!」

「まぁまぁそんなに慌てて。血圧が上がりますよ奥さん。お医者さんから降圧剤を出されてるのに。」

今日のお客さんは焦って駆け込んでくる人ばかりだなぁと思いつつ、茶飲み友達の婦人を居間に通し、テレビをつけた。チャンネルを、目当ての番組を見るために選ぶ必要はなかった。全ての局が同じ映像を流していたからである。それは里の中心部を鳥瞰から眺めた映像で、周りの景色の位置関係から、市役所に焦点を当てて撮影しているのがわかった。だが市役所の姿は見慣れぬものだった。にとりの祖母も確定申告などさまざまな手続きのために何度行ったかわからないから、市役所の建物は見慣れていた。灰色の小さなタイルが壁面に貼られた、堅牢な近代建築で、入り口にはギリシャのアクロポリスの宮殿を思わせる、瀟洒なデザインの柱が2本、入り口を守る庇を支えているのが特徴のはずだった。それがどうだろう。今テレビの画面に映されているそれは、入り口がすっかり破壊されて崩れており、入り口から10歩以上は歩いた奥にあるはずの受付窓口が、まるでこの建物の顔であるかのように露出していた。この受付窓口が照明の光ではなく、自然な太陽光に晒されたのは、建設されて以来初めてのことであろう。それは市役所の1階に宝くじ売り場とか、大判焼きを売る店だとかの、ストリートに窓口が直接面したフレンドリーな形態の店がテナントで入っているかのような、場違いなユーモラスささえあった。大災害の光景には必ずこの手のユーモラスさがある。不謹慎なのでほとんどの人は口にはしないが。蛭子能収のような人くらいだろう。いや、古い話で恐縮だが阪神大震災の被災地を訪問した際の筑紫哲也も『あちこちで煙があがっています。温泉地のようです。』とレポートして非難されていた記憶がある。

市役所の姿を見るも無残に変えつつある犯人は誰なのか、テレビに映った映像で一目瞭然であった。巨大なブレードを持ち、車体全体をいかにも分厚そうな艶のない濃い灰色の鋼板で覆った機械が、市役所の前にいるのだから。市役所の前の駐車場には、半径5mほどの円錐状の瓦礫の山が作られていた。瓦礫の山の近くには、坊主頭で上下青のジャージ姿の男性が横たわっていたが、壊れた人形のように彼はピクリとも動かなかった。ジャージを黒く染めつつ地面に広がる血だまりがなければ、彼はマネキンか何かだと見る人に勘違いされたかもしれなかった。その機械が再び突撃して市役所の破壊を推し進めようと前進をはじめたとき、スーツ姿の一人の男が両手を大きく開いて、機械の前に立ちふさがった。

「わぁなんて素敵。こうやって緊急事態のときに、自分の危険を顧みずに悪者に立ち向かっていく男が一番かっこいいわ。」

茶飲み仲間の婦人はうっとりとした声で言った。

「まさか悪逆非道の徒といえど、勇敢に止めに入った人を轢き殺すようなことはできまいよ。」

強く確信めいた口調ではあったが、横で聞いているにとりの祖母にとっては、『そうであってほしい』という希望も籠ったゆえの強い口調のようにも思えた。

祢虎罵斯は一度止まった。スーツ姿の男性とのにらみ合いは、時がとまったような重苦しい緊張感とともにしばらく続いた。テレビの前の視聴者、現場で遠巻きに見つめる野次馬、みんな微動だにせず、瞬きもせずに見つめた。

エエーーーッ!

再び祢虎罵斯のエンジン音が唸りを上げ、前進を始めた。スーツ姿の男性の目の前には祢虎罵斯のブレードがみるみる迫ってきて、やがてブレードの色である黄色だけになった。ブレードの先が革靴に当たり、ブレードの最下部と地面との隙間に脚が巻き込まれた。あっという間に骨が砕かれ、自分の体のことなのに自分の意見など聞き入れられる様子すらなく、体が仰向けに倒された。視界が一面の黄色から一面の水色へと変わった。

(本当は、この恐ろしい機械の目前に手を広げて立った瞬間、俺はなんてことをしでかしたんだと思った。一刻も早く逃げ出したかった。でもできなかった。市役所職員、市民、警察、マスコミ…無数の眼が俺の一点に集中しているのに気づいてしまったから!こうなってしまったらもう、集中される人間にふさわしい行動しか、とれるわけないじゃないか!)

スーツ姿の男性の脳裏に最期に浮かんだ思念がこれだった。祢虎罵斯は露出された受付窓口に突入し、クローラーが通ったあとの地面には、ひき肉をまな板の上に載せて包丁で薄く撫でつけたような物体が残った。

いったいなぜだろう?にとりの祖母は、祢虎罵斯が村のあちこちを破壊し、殺戮の限りを尽くすさまを見て、恐怖や憎悪というような、およそ巨悪に対して一般的な人が抱く負の感情だけが自分の心に湧き上がってきているわけではないことを、はっきりと自覚していた。建物がガレキに変わり、人が赤黒い肉の塊に変わっていく地獄絵図を見て、彼女は久しく味わっていなかった懐かしい気持ちに浸り、離れ離れになった親しい人に再び出会えた時に感じる、暖かな光に包まれて、重力が一時的に自分の周りだけ少なくなってふわふわと体が浮き上がってしまいそうになるのをこらえるような、歓喜の境地を味わったのだ。

市役所を更地にして次の獲物を白玉楼の庭園に見据えた祢虎罵斯が、白玉楼をぐるりと囲む塀を破壊し、妖夢がせっかく丁寧に手入れを行き届かせている庭園を荒らしてゆく。その狼藉の跡には、地面がえぐりとられた深い轍が何本も走っていた。まるで何か植物でも植えようとしている人が、額に汗しながらスコップで土を掘ったかのようだった。にとりの祖母の脳裏に、スコップをふるう在りし日の夫の姿が鮮明によみがえる。

白玉楼を破壊しつくして満足したのか、祢虎罵斯は軽快に道をぶっ飛ばしていき、丘の傾斜を利用して猛スピードのままロケットのように宙に打ち出された。飛び出せば君は完璧なロケットだ。うなりをあげながら直線距離にして100mほども飛んだ後、祢虎罵斯は魔理沙の一軒家の上に着地した。その姿を見てにとりの祖母の脳裏には、のどかな日差しの自宅の庭で、おもむろに石に向かって飛び移る、在りし日の元気なトラ猫、ミィちゃんの姿を連想せずにはいられなかった。地面から空中へと飛び上がる瞬間のミィちゃんは、まるで胴体が1mにもなろうかと思う程、伸びて見える…そんなことも思い出した。

「…だろうねぇ?」

にとりの祖母はハッとした。隣にいる茶飲み仲間の婦人が話しかけてきていたのに、上の空になって聞き逃すほどに、祢虎罵斯と夫、祢虎罵斯とミィちゃんを重ね合わせるのに夢中になっていたことに気づいたからだ。

「えっ?ごめんね、耳が遠くて…」

「あの怪物のような灰色の機械は、いったい何の恨みがあって、こうも村をめちゃめちゃに壊しているんだろうねぇ?」

「えぇ…」

「なんの問題もなく平和に暮らしているだけの私たちの村が、どうしてこんな目に逢わなきゃいけないんだろうねぇ…何の罪もないよ、私たちには…」

「えぇ…」

当たり障りのない返事をしながら内心では、『一見何の問題もなく平和に過ぎているように見える日常は、誰かが涙を飲み、無念を己の腹にしまい込んでいるがために維持されているものだ。私の夫はリペアマンの仕事とミカン畑を同時に失ったが、お傍目にはインフラの世代交代がうまく行き、土地利用がより有用に公益に与するように改善されたようにしか映らない。平和というのは、外れくじを引かされた人が声を荒げていないだけに過ぎないんだよ…』と思った。だが、祢虎罵斯の破壊行為に快哉を上げることはできなかった。それは己が狂人となったことを、周りの人に表明するに等しかったからだ。だからにとりの祖母は、内心では夫とミィちゃんが乗り移ったかのような祢虎罵斯の勇姿を再び見ることが出来て目を潤ませていたのだが、世間体を維持するためにはその涙を、村が破壊されることを悲しんでのものだと偽装する必要にかられた。

「何の罪もない平和で幸せな村だから、あの怪物はその幸せそうな姿に嫉妬して、ああやってめちゃめちゃに村を壊して回っているのかもしれないよ。ああ、きっとそうだよ。生まれつきの根っからの悪というものは、相手に罪がなければないほど、かえって攻撃する理由になるんだわ。あぁ、あなた。泣くのはよしてちょうだい。気持ちはわかるわ。もう見ているだけで辛いものね。もうテレビ、消しちゃいましょうか。」

茶飲み友達の婦人はテレビを消した。だがにとりの祖母としては本当はもう少し、祢虎罵斯が行っている偉大な破壊を、白内障が始まりつつある目に焼き付けたかった。

祢虎罵斯が市役所へと突入するのを防ごうとして果敢に両腕を広げて立ちふさがり、あえなく犠牲となったスーツ姿の男性について。テレビの電波にのせて彼の勇気ある行動がお茶の間に届けられ、後々まで語り継がれるこの騒動のハイライトシーンの一つとなった。彼がその行動に駆り立てられるにいたったいきさつの説明を、当日の市役所に勤務していた一人の男性にお願いすることにしよう。

彼の身体的特徴を見てみると、ずんぐりむっくりとした体形、低い身長、凹凸の少ないのっぺりとした顔だった。それは10年前ににとりの祖父の家に先輩と二人で赴き、里と湖をつなぐ道路の建設のためにミカン畑の立ち退きを交渉した若い役人の男の面影をくっきりと残していた。ただ心なしか肌の血色は黄褐色にくすんでおり、おでこが広くなって前髪の生え際が後退していた。それが彼の過ごした10年という歳月を物語っていた。この10年間に2回の異動があり、1回目の異動で県外に赴任し、2回目の異動でこの地に戻ってきた。公務員のキャリアをスタートさせたこの地に。出戻ってきたとき、見知った顔も2~3人はまだいたが、どうやら僕と縁がある人はあまり出世しないらしく、勤続年数の長さにしては職場で支配的な立場にいるわけではなく、彼らと「久しぶり!」と旧交を温めたところで、その姿が職場での顔の広さをアピールすることにつながるはずもなかった。要するにこの僕は懐かしい職場に今いる大多数の同僚にとって、アラフォーの冴えないルーキーに過ぎなかったのである。

突然の轟音とともに、灰色の鉄板で覆われた機械が市役所を襲い始め、

“避難経路にもとづいて、すみやかに外に出てください。繰り返します…”

このように緊急退避を促す放送が流れ、市役所2階にあった僕の部署からは、職員がぞろぞろと避難階段を降りて難を逃れた。さいわい、灰色の機械が突入してきた1階の市役所入り口から見て僕の部署は、対角線にある隅に位置していたので、早々に崩壊することはなく、部署の同僚は全員無事に逃げおおせたのである。すると僕は袖を引っ張られた。

「〇〇さん、あの機械を止めて!」

同僚のこの女が僕に、懇願するような媚びた態度に出ることは初めてだった。僕が数年前にこの部署に戻ってきてから、一度だって挨拶をしないどころか、僕が先に挨拶をしても無視してきたのに。都合のいい時だけ媚びて懇願するのはムシが良すぎないか?無視だけに。あぁそうか。この得体のしれない戦車のような機械が市役所を急襲するという混乱に乗じて、僕を殺す気なんだな、この女は。仮にこの女の望み通りに僕が生身であの戦車の前に立ちふさがったとして、足止めになるとでも本気で思っているのか。あっという間に僕はすり潰されて、あの戦車が通った跡に、焼く前の生ハンバーグみたいなものが残されるだけだ。それを見てお前は、ミックスベジタブルでも添えておいて、「あぁ~職場の厄介払いになった!これでダサい中年がいなくなって、私好みの陽キャでオシャンティな職場に近づいたわ!」とか言うんだろう。そして数日後、新しい市役所が建設されるまでの仮の建物の中で、僕のことなんか忘れて仕事を始めるのだ。そうは問屋が卸さないぞ。こんな要求、誰が聞くものか。

「止めろと言ってもねェ~。具体的に、僕にどうしろって言うんです?」

僕は目の前の女に冷や水を浴びせるように、わざとネットリとした声でゆっくりと言ってやった。女が目を潤ませて三つ指ついて懇願してきたのを冷酷にはねのけたのは、僕の人生で前例のないことだった。これって気持ちいいな。モテモテのイケメンっていつもこんな気持ちよさを味わっているのか。と思っていると、僕の肩に男の手が乗せられ、僕は脇に追いやられた。袖を引っ張ったり肩を押しのけたりするのは正直気に入らない。一言声をかければいいじゃないか。こういうところからも僕は職場で軽視されていると感じる。僕の替わりに女の前に歩み出たのは、20代後半のツーブロックイケメン妻子持ちクンだ。

「俺が行くよ!君の頼みに応えてやらなきゃ、男が廃る!」

そう言うが早いか、ツーブロは非常階段を駆け降りてから市役所の壁伝いに走り、大穴の開いた入り口に立って、両腕を広げて祢虎罵斯と対峙した。

「危ない!早く戻って!」

女は悲鳴と聞き分けのつかないくらいの金切り声で叫んだ。

(危ないって…(苦笑)僕にはその危ない真似をさせようとしたくせに、相手によって言うことをコロコロ変えるんだな。)

その後、ツーブロイケメンくんがどのような運命をたどったかは、すでに述べた通りだ。僕とツーブロくんが今存在している場所を、そっくりそのまま置換する野望を持っていた同僚の女は、ものすごい形相でいつまでも僕の方をにらみつけていた。もしこの女の野望が達成されて僕がツーブロのように地面にひき肉となって撫でつけられていたら、その面積はもっと大きくなっていただろう。僕は太っているからね。

「うわっ、なんだか、市役所を壊した戦車みたいな機械より、僕のほうが罪が重いとでも言いたげなくらいの勢いだな。こりゃたまらん。逃げよう。くわばらくわばら。」

僕は走ってその場から逃げた。長年のホワイトカラー勤めで太った体が重い。フゥフゥとだらしない息を吐きながら走っていると、方々から倒壊した建物が煙を噴出し、生き埋めになった愛する人を嘆き悲しむすすり泣きが聞こえる。あの灰色の怪物は市役所を更地にしたのに飽き足らず、いくつもの建物を同じ運命に陥れたのだ。もしゆっくり歩いていたら、その光景の悲しさに僕は心を痛めて同情していただろうか。でも必死で走っているとそういうセンチメンタリズムとは無縁でいられた。だめだ。もう走れない。膝に手を付いて僕は死にそうに苦しかったが、同時になんか気持ちよかった。

祢虎罵斯による里の破壊は、まさしく猫のように気まぐれで、思いついたらすぐ壊し始め、飽きたらまた別の場所に移動し、また気まぐれに壊し始めるという有様だった。そうなると破壊の対象にされた場所にはどのような光景が作り出されるかと言うと、まるで薬物中毒者の、歯が何本も欠けた口内のように、ある建物は更地になるまで破壊されていると思ったら、その隣の建物は全く無事だったり、大きな建物を途中まで壊したかと思ったら、最後まで壊さずに打っ棄ったり、どうせあちこち壊して回るのなら廃屋や空き家を壊してくれれば再開発の契機になるから都合がいいのに、そういった用をなさない物件は手つかずのまま指一本触れぬまま去ったり、新築したばかりの、人々に待望されて生まれてきた建物を早速破壊したりといった具合だった。とにかく里は無事な一角と惨状となった一角が、モザイク模様のように入り混じった不思議なものとなった。象徴的なのはやはり市役所である。完全に破壊された市役所の隣は古びたビルが隣接されていたが、市役所が祢虎罵斯のKilldozingによって(テレビ中継されて衆人環視のさなかに!)ガレキの塊となった今、隣のビルを構成する4つの壁のうち、市役所に面していたために今までは人目から隠されていた壁の一面が白日の下に晒された。ビルは4階建ての小さなものであったが、ビルの屋上にたまる雨水を滞りなく排水溝へと流す為の塩ビ製のパイプが走っていた。パイプは地面から4階までは太い一本のパイプだが、4階で細いパイプ4本に枝分かれし、屋上の各所からまんべんなく雨水を集めて下に流せるようになっていた。この塩ビパイプよりずっと細く、材質が鋼でできた白いパイプもまた、1階から4本が仲良く揃って出発し、そのうち1本はすぐに直角に曲がって1階の壁に吸い込まれ、列は3本となり、2階に到達するとやはり一本が直角に曲がって2階の壁の中に吸い込まれていた。3階でパイプの列は残り一本となり、4階で最後の一本も壁の中に消えた。これはきっとガス管だろう。途中、太い塩ビ菅と細い鋼管がかち合う場所があったが、先に設置されたと思しき塩ビ菅を、4回直角に曲げて迂回して、_Π_の形に鋼管を波打たせることで、見事な立体交差を作り出していた。

霊夢は博麗神社の一画にて、いつもの飄々とした雰囲気とは別人のように真剣な顔に汗しながら、ある作業をしていた。彼女の右手側には一人の少女が立っており、彼女は長い黒髪にこれまた黒い鳥の羽を肩甲骨のあたりから生やしていた。、霊夢の左手側にはお札が置いてあった。少女の発するまがまがしいオーラを霊夢は右手で受け止め、左手でお札に流し込んでいた。やがてこれから行う作戦に足る必要量のお札に、少女の力を流し込み終わり、霊夢は自身の額を流れ落ちる汗を手拭いで拭きとりながら、こちらも疲弊したように荒く息をする少女に対し、湯呑に入れた水を渡した。

「うつほ、あなたをすぐに呼び寄せられて助かったわ。あなたの力、サブタレイニアン・サンの引力を持ったお札がなければ、祢虎罵斯を封じることはきっとできないわ。」

次いで霊夢は出来上がったばかりのお札を携え、八雲紫の元へと飛んだ。紫は異世界へのスキマを開き、霊夢はその中に札を投げ入れた。霊烏路空のスペルカード、サブタレイニアンサンのコピーであるこの札が投げ込まれたことで、紫のスキマがくぱぁ…と開くと、重力によって近くのものを吸い込むようになった。下準備が整った霊夢と紫は、祢虎罵斯が暴れる里へと向かった。うつほは霊夢を見送りながらつぶやいた。

「水よりコーラがよかったな…」

祢虎罵斯は市役所をすっかり更地にしてしまい、満足したのかその場を去り、白玉楼の庭園や魔法の森の集落など、幻想郷の各所を破壊してまわりつつ、なおも前進を続けた。次のターゲットとなったのは、米菓を作っている工場だった。祢虎罵斯の運転席に座る橙は工場の手前まで来ると、やはり右手のレバーを倒してブレードをちょうどよい高さに調整し、左手のレバーを倒して工場に突撃した。厳重に閉じられていた搬出路のシャッターが、幼児の手で折り曲げられる折り紙のようにクシャクシャと曲がり、裂けた。工場の建屋を支える頑丈なはずの鋼鉄製の柱も、祢虎罵斯のブレードを前にしては、まるでちとせあめのようにポキポキと折れるしかなかった。やがて工場は、もうもうと煙を吐き出しながら炎上し始めた。工場の職員たちは作業服のまま、我先にと外へ逃げ出した。ぞろぞろと工場の門から出ていく無数の職員たちは、まるで砂時計のくびれたガラスの部分を通って下に流れ落ちる砂粒のようであった。職員の一人がかぶっていた帽子が、周りの職員に押されたためか、はたまた火災近くで巻き起こる灼熱の強風にあおられたためか、持ち主の職員の頭から落ちた。帽子は殺到する人混みに踏まれ、すぐにグシャグシャになってしまった。工場に勤務する正社員の職員はこうして全員が無事逃げおおせたのだが、工場内部では悲劇が起きていた。延焼を防ぐための防火シャッターが作動し、工場内はにわかに迷路のような様相を呈した。そのため、工場内部の構造に明るくない派遣社員とパートの女性が逃げ遅れ、あわせて6人亡くなったのである。派遣社員は20代、パート女性は60歳以上という年齢構成であった。やがて工場の敷地内すべてを包み込むまでに成長した火は、その魔の手を周囲の建物へと伸ばし始めた。工場から20mほどしか離れていない老人ホームへとその火が到達するまで、それほど長い時間はかからなかった。老人ホームの一室では、ベッドに横たわった白髪の男性が、40代ほどの太った女性介護士を怒鳴りつけていた。

「お茶を持ってくるように言ったのに、いつまでたっても持って来やしない。俺の世話より優先することがあってたまるか!職務怠慢だ!」

「そうはいっても、さっきお隣の工場のほうで大きな物音がしたでしょう?あれがいったい何の音だったのか、何か大きな事故でも起きたのか、一応の確認を取って安全だとわかるまで、職員同士で集まる必要があったんですよ。渋谷さんは緑茶とほうじ茶、どっちがいいんでしたっけ?」

「うるさい!言い訳をするのか!」

渋谷というこの老人は、このように介護士にクレームをつけるのが常だった。彼の妻とは彼が定年退職してから数年で離婚した。熟年離婚と言う奴だ。渋谷がまだ壮年だったころ、職場では部下を持ち、小言を聞く部下はこれも給料のうちと割り切って彼の相手をしてくれていたのだが、退職後はそんな部下もいなくなる。自然と小言を言う相手は毎日顔を合わせている妻へとシフトしていったが、彼の妻はあくまで部下いびりをしてストレスをすっかり発散し、心晴れやかに帰宅してくる素晴らしい夫を愛していたのであり、退職後に家で四六時中ゴロゴロしながら、いびる相手がいなくて妻の自分にいろいろ文句をつけてくるようになったしょぼくれた老男性を愛するような趣味は持ち合わせていなかったのである。妻が出ていくと彼は病に倒れ、後遺症により日常生活に不便するようになったので、退職金を入所費用に充ててこの老人ホームにやってきた。担当の太った40代女性介護士という、新たにいびる相手がみつかって、彼は心底ほっとした。これが今、お茶を持ってくるのが遅れたという些細な理由で介護士を怒鳴りつけている背景にあるわけだが、この背景を知ったうえで憐れみの感情が沸き起こるのか、全く同情は感じずに自業自得だと思うのかは、人によって分かれてくるところだと思う。太った介護士は、目の前の老男性が緑茶ではなくほうじ茶を所望する怒鳴り声を聞くと、パタパタとスリッパの音を立てて部屋から出ていった。コミュニケーションを取る相手が出ていった渋谷がふと窓に目をやると、白内障でぼやけた視界にもはっきりとわかる異変が飛び込んできた。メラメラと舞い踊るようにして、巨大な火の手が工場の方角から迫ってきているのである。

「おーいこらっ!誰か早く来い!車いすに乗せて俺を外に避難させろ!」

渋谷は誰か職員に助けてもらおうと叫んだが、返事はない。

「ええい役立たずめ!」

彼は目を三角にして顔を真っ赤にしながら、ベッドから降りた。病気をしてから足腰が弱って車いす生活になったとはいえ、その気になればまだ自分で歩くこともできた。だがせっかく自分の退職金から老人ホームの入所費用を捻出しているのだから、少しでも多く職員の世話になり、こき使うことが利用者としての当然の権利だし、費用対効果の高い立ち居振る舞いだと信じていた。だから車いすに乗せられて職員に押してもらっていると、タクシーに家の中でも乗ることができるようになったようなもので、自分の脚で歩いていた昔に比べて、自分の社会的価値が上がったような気にさえなるのだった。

ブツッ!

勢いよくベッドから床へと足を降ろした瞬間、太い紐が切れるときのような大きな音がしたかと思うと、彼の両脚の、足首から先の感覚が無くなり、膝から崩れ落ちた。予期しないことだったため、彼は受け身を取ることもできず、万歳のように両手を大きく上にあげたままビターンと床に貼り付けられた。彼は自分の身に何が起こって急に歩けなくなったのか、火の手が近づいてなかばパニックになっていたのもあって、全く理解が出来ずに困惑した。実際に何が起こったのかというと、日ごろ歩いていない脚を怒りに任せて勢いよく床に打ち付けたため、アキレス腱が断裂したのである。

一方、老人ホームの玄関付近では介護士たちが室内用の履物のまま外に駆けだして非難しており、職員は全員無事だった。助け出された利用者は、自分で立って歩ける者や、小柄な者、偶然避難経路の近くにいた者に限られた。太った40代の女性介護士が、目に涙をためながら同僚に話しかける。

「渋谷さんが!渋谷さんがまだ中に!」

燃え盛る建物の中にまで歩を進めんばかりの彼女の手首を、同年代と見える頬骨の出た顔つきの女性看護師が強く握って制した。

「行っちゃだめよ。もう間に合わないわ。それより、今回のテロ騒ぎで、街じゅうに負傷者が出ていることは確実だし、在宅で介護を受けて生活している人も破綻することは確実よ。これから私たちがしなければならないのは、それらの力になることだわ。」

余談だが、頬骨の出た介護士の言った通りの、あちこち飛び回って負傷者や要介護者の面倒を見る忙しい毎日を、太った40代の介護士はそれからしばらく送ることとなり、体型はみるみるうちに絞られていき、顔つきも別人のようにキリリと若返ったという。言葉を選ばずに言えば、祢虎罵斯の襲撃によって彼女の生活は好転した。

もうもうと煙が上がり、火の手が上がる工場から祢虎罵斯は意気揚々と出てきた。工場はもはや鉄骨が頽れて重なりながら火の海に沈んでいる姿がキャンプファイヤーを彷彿とさせていた。この光景は経営者や取引先、従業員らにとっては悲劇というほかなかったが、祢虎罵斯による街の破壊をどうにかしてこれ以上食い止めたいと思うものにとっては、地の利を与える好都合だった。これまで全方位に野放図に動いていた祢虎罵斯が、背後の工場方面への針路をふさがれたため、一種の背水の陣となり、反対方面から多数の兵を殺到させれば包囲できるからである。火の海に沈む工場建屋の正面には、普段はトラックなどが出入りする広大なスペースがあり、そこに杖刀偶磨弓の埴輪部隊が送り込まれた。土を焼いて作られた埴輪の馬に、これまた土を焼いて作られた埴輪の兵がまたがり、人馬がひとつのユニットとなって騎兵を形成していた。ちなみに、騎兵隊に使われる馬には若くて壮健な馬ばかりが使われていると思われがちだが、実は出産を引退した老牝馬が混ざっており、これが重要な役割を果たす。馬と言うのは野生下では群れで生活する生き物であり、若駒どうし、子連れの母馬どうしなど、同世代の馬が集まると時には小競り合いが起きて群れの統率が取れなくなる。人が馬を兵力として使う際には常に馬の統率が取れていることが前提となるからそれではまずい。だが群れの中に出産を引退した老牝馬、要はお婆ちゃん馬を入れてやると、周りの馬同士が争うのをやめるため、重宝するのである。現代でも競走馬の生産を行う牧場では、仔馬の群れを放牧させる際にはリードホースと呼ばれるお婆ちゃん馬を群れに混ぜている。

そしてその騎兵たちは、祢虎罵斯の前にズラリと並んで取り囲んだ。工場から出てきて再び里の破壊へと繰り出そうとする灰色の鋼板で覆われた怪物の前に。騎兵の数は一列につき300にも及び、それが何列にも連なって、どこまでも奥行のある怒涛のようであった。陣形の最後列から4分の1ほど前の列の中央に陣取っているのが、兵長である磨弓だ。磨弓の号令にあわせて、祢虎罵斯を取り囲んだ半円の陣形のうち、兵の分布している位置を左翼、中央、右翼の3分割して、左翼の兵が射撃しているときは右翼の兵は射撃を停止し、右翼の兵が射撃しているときは左翼の兵は射撃を停止するローテーションを組んでいた。これは左翼と右翼の兵が同時に射撃を行うと、もし祢虎罵斯に銃弾が当たらずに素通りすると、対面に構えている味方の兵に当たって同士討ちになってしまうリスクがあるためであった。祢虎罵斯は弾幕の厚い中央を避け、自分から見て右側、つまり陣形の左翼の射撃が止むとそちら側に逃げようとするが、そうなると磨弓の号令によって右翼の射撃を休め、左翼の射撃を再開させた。すると今度は祢虎罵斯から見て左側の、陣形の右翼へ祢虎罵斯は方向転換し、そちらに逃げようとする。それを見た磨弓は左翼の射撃を停止させ、右翼の射撃を再開させた。こうやって祢虎罵斯の動きを封じ、あわよくば射撃のダメージによって祢虎罵斯の纏った灰色の分厚い装甲に風穴を開け、仕留められればよいというのが、磨弓の部隊の取った作戦だった。

銃は全く祢虎罵斯の装甲に歯が立たなかったが、兵たちは撃ち続けるしかなかった。これがもし徒手空拳の喧嘩なら、はじめは60%程度の力で殴っておいて、効かなかったら80%の力で殴り、それでも効かなかったら武器を使う…という具合に、戦闘力を漸次あげていくという手段で対応することができるが、兵たちに手渡された武器は銃だ。たいていの生物や乗り物に対して十分すぎるほどの威力を持つ代わりに、攻撃の対象が野山を駆けるウサギでも、立ち上がると2mの高さを優に超えるヒグマでも、銃から撃ちだされる弾丸の威力は変わらない。それではこういう、攻撃の対象に銃が効かなかった場合の努力って、いったいどうやったらいいんだろうか?相手が弱いので気楽にやっても、相手が強いので死に物狂いでやっても、兵本人の動作は同じだ。弾を銃に込めて、チャージングハンドルを引いて、銃を構えて、引き金を引く。放たれる銃弾の威力が狙撃手のやる気によって変化しない以上、その人が出来る努力とは、運よく相手の急所に当たることで飛躍的なダメージを与えることを淡く期待して、淡々と狙撃を続けることしかなかった。この銃で戦場ではなく狩り場にでも遊びに来た気楽な人が、しばらく射撃をしたあとにこの辺で小休止でもしようかと手を止める所を、今祢虎罵斯を目の前にして死線にいる埴輪兵たちは、手がしびれ、喉が渇き、不快な汗がしたたるのをぐっとこらえ、効果があるのかないのかわからない射撃を、いつまでもいつまでも続ける。これだけが、彼ら埴輪兵がいま発揮できるやる気の形だったのだ。ここでいう銃のような、それが出回り始めた当時はゲームチェンジャーと呼べるほどに効果的な手段を手に入れたがために、拡張性を失い、いざその手段が陳腐化したときには、もはやコストに見合った戦果が黒字化することはないと本人にはわかっていても、負け戦をじりじりと続けるほかはないという状況に陥ることは、実は戦時下に限らず私たちの身近にも見られるのではないだろうか。陸上競技の走高跳では、ベリーロールという、バーに頭から突っ込んでいく跳躍法が発明されてから、こぞって選手たちはベリーロールを練習、習得し、記録を伸ばした。だが後年になって、背面とびというさらに有効な跳び方が発明された。若い選手やこれから競技を始める子供は、スムーズに背面とびへと移行することもできただろう。しかしベリーロールとともに競技人生を送ってきたベテランはどうだろうか。その人の肉体と技術論はベリーロールに最適化されており、もはや背面とびへの移行はうまく行かず、不利だとわかっていても、残りの競技人生をベリーロールで勝負しなければならなかったことは想像に難くない。ときどき、祢虎罵斯の装甲から20㎝四方ほどの小さな小窓が開いたかと思うと、そこから銃口が出てきて、埴輪兵たちに向けて撃ち込んできた。密集した陣形に撃ち込むのだから、とくに狙いを定めなくても埴輪兵のどれかには当たった。数千単位の兵数を誇る磨弓の部隊だったから、兵の損耗もすぐに作戦を滞らせるほどの影響は及ばなかったが、時間とともに兵が減っていくのは確かだった。陣形の左翼の位置で戦っていた3人の兵が、ここで賭けに出ることにした。祢虎罵斯の右後方に、トラックが一台、工場の社員が逃げ出す際に見捨てられて停まっている。燃え盛る工場のすぐそばに隣接して停めてあり、熱そうではあるが、3人が隠れる程度の空間はありそうだった。このトラックの影にうまく隠れておき、祢虎罵斯の背後にも銃弾を撃ち込んでみようという作戦である。不意を突かれた背後からの射撃なら、どこか急所に当たるかもしれない。3人の兵の名はそれぞれ、越前(こしまえ)、谷、呉といった。

3人の兵がトラックの背後に回り込みつつあるなか、磨弓の部隊に包囲された祢虎罵斯の行先指示器は、”Form : Killdozer”の表記から、またもやゆっくりと回転を始めた。

“Form: Killdozer”

クルクル

“Form: Sluggish Titan”

「ネコババ!ガガガガガガガ!」

「しゃ、喋った!?」

祢虎罵斯が唐突に音声を発したことで、兵たちにどよめきが走った。だがこの祢虎罵斯、今は灰色の分厚い装甲に覆われた姿をしているが、もともとは一台のバスである。まだ乗客をバス停からバス停へと輸送していた時分には、「次は紅魔館前です。お降りのお客様はいらっしゃいませんでしょうか?」などと、車内のスピーカーを通じて毎日音声を発していた。そのことが予備知識として埴輪兵たちにも浸透していれば、何も驚くことはなかったはずである。

バスの車体の横から生えてきた2本の腕が、両の掌を合わせるような形で、フロントガラスの前でなにやらこね回す手つきを見せた。掌同士は完全にはくっついておらず、その両掌の間に作られた空間に、まばゆい光を放つ光球が生み出され、辺りを怪しく照らした。

「ニャガニャガフンフン!ガガガガガガガ!」

勇ましいうなり声とともに、祢虎罵斯は光球を磨弓の埴輪部隊へと発射した。

「谷!呉!生きてるか!?」

「あァ、なんとかな!」

越前、谷、呉の3人は、祢虎罵斯の放った光球の直撃を受けた左翼の兵団から離脱してトラックの影にいたため、衝撃で工場の瓦礫のなかへと吹き飛ばされはしたものの、大事には至らずに助かったのである。3人がまたがっていた馬は、主人たちが吹き飛ばされて寝転んでいるので、自分たちも手足を折り曲げて伏せていた。3人は瓦礫の隙間から様子を伺うと、ほんの数秒前まで自分たちがそこに居た、騎兵の集団がそっくり3分の1ほど跡形もなく吹き飛ばされ、まるで今からそこに鉄道の線路を敷設でもするかのように、光球が通った直線に沿って、真っ平らな空間がどこまでも続いていた。3人はその光景を見て、背筋が凍った。自分たちの周囲にはあちこちに炎が上がり、サウナを通り越して鍛冶場のような暑さだったにも関わらず。

谷が銃を祢虎罵斯に向けて構える。

すると越前は谷の肩に手を置き、射撃に待ったをかけた。越前の顔も、谷の顔も、煤と汗が混じってドロドロになっていた。

「あそこに残っている兵たちと磨弓兵長は、今の祢虎罵斯の攻撃で吹き飛ばされた場所にいた兵を、すべて死んだものと思っている。死んだ人間がどう動こうと勝手だ。せっかくだから、俺は自由の扉を選ぶぜ。」

呉も以下のように同調した。

「俺は、みんなで馬に乗って進軍演習をしたり、穴を掘って塹壕を作ったり、的に向かって弾を放つ訓練をしてから、宿舎に戻ってご飯をおいしく食べて、ぐっすり眠るのが好きだったんだ。ずっと本番の日が来ずに、いつもの演習を、いつもの仲間と繰り返して、毎日を過ごしていたかった。あんなバケモノと戦って死んだらもう、ご飯は食べられないし、部隊の仲間と休日にパリピ気分で騒ぐこともできないじゃないか!俺は袿姫様や幻想郷の人間たちが滅ぼうとどうなろうと、本心ではどうでもいい。どこかの軍と戦争になったとき、俺が敵に捕らえられて捕虜になったとして、敵の提供する住環境が今よりも良かったら、俺は喜んで寝返る。だってそうじゃないか?戦争なんてものは、どちらの紋章をつけて戦っていたか、その違いに過ぎない。自分の生活さえ充実していれば、身に着ける紋章の種類がどの軍のものだったかなんて、どうでもいいんだ。」

「こっちだ越前(こしまえ)!」

谷は同調の声を上げるかわりに、逃げ道を指さした。

磨弓は焦っていた。自分のきょうだいのように思っている兵たちが、一人、また一人と犠牲になってゆく。自分と同じ土から生まれ、自分と同じくイドラデウスの手によって捏ねられて生まれた兵たちは、磨弓との階級の違いこそあれ、同胞(はらから)そのものなのである。一般的な人間の兵とはそこが違っていた。もう同胞を失いたくない、かといって尻尾を巻いて退散したら、祢虎罵斯は工場の敷地から里へと逃げ出し、磨弓の愛する人間たちを殺して回るだろう。それもまた許せなかった。

(私の命ひとつを投げ出すことで、同胞と人間たちが同時に救われるのなら、安い対価じゃないか?のどかな空気に包まれた平時に命を捨てた者は、金銭的に追い込まれたのかなとか、人間関係に追い込まれたのかなとか、そういう小さな同情を受けるだけで、あとはすぐに忘れ去られる。だが今は平和な世界が壊されつつあり、里に住む誰もがこの恐怖から逃れたいという共通の願いを希求している。命を捨てる価値のある仕事が目の前にある今、私の命の価値はかつてないほどに高まっている!命を使うなら、今だ。)決意の固まった磨弓は、隣にいた兵に話しかけた。

「私は兵長という立場にこそついているが、あまり自分のことを出来のいい埴輪だとは思っていない。武術も、指揮も、私より優れた埴輪はいるはずだ。不器用な埴輪なのだよ。だが私が唯一胸を張って出来ることが、この忠誠心操作でね…。袿姫様への忠誠心を操作することによって、私に秘められた力を発揮できるのだ。」

「うぉぉぉぉぉっ!!忠誠心!100%中の、100%ォォォッ!!!」

磨弓の上半身の筋肉は皮膚を突き破らんばかりに隆起し、体を包んでいた鎧が、その筋肉の隆起によって内側から粉々に砕け、余裕を持ってややダボダボに仕立ててあった上半身の下着が、完全に磨弓の肌にフィットするまでになっていた。下半身も同様だ。普段の磨弓はかぼちゃパンツ風のドロワーズが、磨弓の小さな体に対して不釣り合いなほど横に太く張り出しているので、しばしばケツでかすぎだろ…とか、これでは埴輪というより土偶では?などとネタにされていて、磨弓は頬をプクーッと膨らませて怒るのだが、その太いシルエットのドロワーズのなかに収められている太ももはずっと細いものだ。しかし今や、樹齢数十年の丸太のようなたくましい太ももが、ドロワーズに全く隙間なくはちきれんばかりに詰まっており、もはやそれはドロワーズではなくスパッツと呼ぶにふさわしいものだった。さて、この忠誠心100%状態の磨弓のような強大な存在が場に現れたとき、周囲のあらゆるものはその影響を受けることを避けられないことは、世の常である。宇宙では質量の大きな天体の重力によって、小さな天体は引き寄せられる。なにも宇宙のような巨大なスケールに限らず、ここ地球でも、熱く熱された鉄の塊がコップに入れられた水の近くに置かれたならば、輻射熱が鉄の塊からコップの水へと移動し、水は熱せられる。これらと同じように、忠誠心100%状態の磨弓が及ぼす影響は、磨弓の近くにいる兵から順に、磨弓を中心として放射状に波及していった。その変化とは、兵ひとりひとりにイドラデウスから注入されて、兵の原動力となっていた忠誠心が、磨弓に吸い取られて行ったのである。キリリと引き締まった表情で、祢虎罵斯に対して銃撃を放っていた兵たちの眉間に刻まれた皴が伸ばされ、呆けたように脱力した表情となった。なかには大事な銃をポトリと地面に落としたり、馬から降りて座り込み、じっと動かなくなってしまうものもいた。100%中の100%になった磨弓は途方もないエネルギーを消費し続けるため、近くにいる者の忠誠心を吸い取ることによって補填しているのだ。こうして貴重な残存兵のすべてが役立たずなただの土くれと化したとき、磨弓は口を開いた。

「もう後戻りはできないわよ。何千と居た埴輪の軍勢も、今はただの人形になったのだから。私とお前の一騎打ちで、全ては決まる!」

勇ましく口上を叫んだ磨弓であったが、その膝は小刻みに震えていた。磨弓はそのように恐れている自分に喝を入れるように、己に言い聞かせた。

(何をもたついている!よもや生きて帰ることに心奪われて埴輪の本懐を忘れているのではあるまいな!?埴輪に生まれたからには、幸せになろうなどと思うな!幸せになるのは人間たちと袿姫様だけでいい!埴輪なら死ねい!)

「今、すべての埴輪の鼓動が一つになっている…。(だが私たち読者は逃げ出した3体を除いてであることを知っている)幻想郷を救うため…この私、杖刀偶磨弓が、貴様を打ち倒す!」

「ニャガニャガフンフン!ガガガガガガガガガ!」

磨弓に向かって祢虎罵斯は光球を放った。磨弓は避けるどころか、両腕を広げて、胸を膨らませて息を吸い込み、胸郭をパンパンに水の詰まった氷枕のように大きく押し広げた。そして光球が己の体に衝突するその瞬間、

「フンッ!」

と息を吐きながら、筋肉を鋼鉄のように固めて、最大級の気合とともに受け止めた。光球は大爆発を起こし、オレンジ色の閃光やら、砂煙を伴った爆風やらで、その場にいる全ての者の視界は一時的に奪われた。続けて、

ガキイィィィン!!!

という、誰もが聞いたことのない音量の鐘のような音が、視界が奪われた世界に鳴り響いた。その音たるや、遠く離れて見ていた里の人達の耳、鼻、肛門、毛穴に至るまで体中の穴という穴から、空気の振動が体内に襲い掛かり、内臓をグワングワンに揺り動かされたと感じさせるほどの恐ろしい音であったという。しかも、ガキイィィィンという鐘のような音が先陣を切ったあと、空気が巨人の手で真っ二つに引き裂かれるような、

バリバリバリバリ

という音が数秒間にわたって続いたのも、里の人が初めて経験したことだった。本当に大きい音が鳴ると、大地震が本震のあとに余震を伴うかのごとくに、このような空気を引き裂く音が続いてくるものなのかと。

ようやく爆風と閃光がおさまった。

まだ周囲がどうなっているのかは、灰色の砂煙が高山にかかるガスのように辺り一面を覆っているので良く見えない。

祢虎罵斯の背後に燃え盛っていた工場も、今の爆発で火の手が弱まり、キャンプファイヤーの薪のようにその火を支えていた工場の瓦礫も、20m以上、祢虎罵斯から後退していた。そして灰色の砂煙が晴れると、磨弓は変わらず祢虎罵斯の目前に堂々と立っており、埴輪剣の柄をガッチリと握っていた。さきほどの、鐘の音のあとに空気をバリバリと引き裂くような音が追いかけていった衝撃は、磨弓が埴輪剣を振りおろし、祢虎罵斯に命中した音だったのだ。あれだけ里を破壊しつくしてきた祢虎罵斯の最大の武器、車体前方に掲げられた巨大な黄色い壁のようなブレードが、ああ、見よ!磨弓の命を懸けた一撃によって、真っ二つに割られている!エェーッ!エェーッ!とうなりを上げ続けていた祢虎罵斯のエンジンも、ピタリと止まっていた。今はもう、祢虎罵斯が立てる破壊の音も、埴輪兵たちの銃声や号令の怒声も、全てが水を打ったように静まり返った。爆風によって後退した工場の瓦礫は、火の手も弱まって、高さ5mほどの小規模な火柱を数か所であげているのみとなった。パチ…メラ…という炎に伴う音が、周りが静かになったことで聞こえてくるようになった。工場に保管されていた米菓の材料に延焼したためだろう、辺り一帯に香ばしいせんべいの香りと、焼けすぎた炭の香りとがまじりあって漂っていた。静かな空間、炎が穏やかに燃える牧歌的な光と音、米の焼ける香り…。それはまるで、正月のどんど焼き(サイノカミ)を執り行っているような錯覚を味わわせてくれた。

「ハァ…ハァ…」

磨弓は肩で息をしている。動かなくなった祢虎罵斯を前にし、安堵と達成感の表情が彼女の顔に浮かんだ。

「幻想郷は…生き続けるのだ…」

ピシッ

パキ

その美しい笑顔と、はち切れんばかりに怒張した筋肉に、ひびが入ってゆく。埴輪1体の体に、何千体もの埴輪の忠誠心を無理に詰め込み、出してはいけない力を出したのだ。無事で済むはずはなかった。磨弓は祢虎罵斯の停止を確認すると、己の役割はここで終わったと肩の荷が下りたように、両ひざ、両手、頬を順に地面に付け、倒れた。

チュルルルルッ

自動車に乗る人にとっておなじみの、キーを差し込んでスターターを回すときの音が鳴った。静寂もつかの間、祢虎罵斯は再び

エーッ!

というエンジン音を立て始めた。目の前には磨弓が倒れている。このままでは祢虎罵斯に踏まれてしまう。

あんなに勇敢に戦い、怪物に深手を負わせた英雄となった磨弓は、回転する鋼鉄のすだれの下に延され、ガラガラと音を立て、数えきれない数の破片となって、地面の一部となってしまうのか!?

いや、クローラーは回転しているのだが祢虎罵斯はいっこうに前へ進まない。これは一体どうしたことだろうか。

「良く足止めしてくれたわ!あなたたちは無駄死になんかしていない。祢虎罵斯に好き勝手に動き回られていたら、私が仕掛ける異界へのスキマも、きっとすばしっこい祢虎罵斯に避けられていたことでしょう!」

高らかに口上を述べながら紫と霊夢がふわりと磨弓のそばに降り立った。

祢虎罵斯は磨弓の埴輪部隊との交戦に夢中になり、すっかり足元への意識がおろそかになっていた。己の下にいつのまにか作られていた、異界への裂け目に、ゆっくりと沈んでいった。慌てて脱出しようと、祢虎罵斯は力を振り絞ってクローラーを回転させた。獰猛な音が、沈みゆく怪物から発せられる。

エエーッ! エエーッ!エ エ エエエエエエエエ エ エーッ!

エエー↑ッ!

ノォォォー↓ッ

生き残った埴輪兵たちが聞いたこの音(もっとも、磨弓に忠誠心を吸い取られて動かなくなった彼らに聴覚が残っていたのかは定かではないのだが)は、まるで思わぬ苦境に直面して困惑する人の声にも似たものだった。この人の声と聞きまごうクローラーの回転音とともに、刻一刻と祢虎罵斯は、紫の設置した異界への裂け目へと沈んでいく。クローラーが見えなくなった。バスの窓ガラスが地面と同じ高さになるまで沈んだ。続いて天井…

オ

オ

オ

ウッ

このかすかな音を最後に、祢虎罵斯は異界へと沈み切り、裂け目は閉じられた。

「すげえな。」

「ああ、すげえ。」

「あれが、俺たちの磨弓兵長なんだな。」

「あれくらいじゃないと、磨弓さんみたいな兵長にはなれないんだな。」

「あんなの真似できるか?」

「いや、できねえ。」

「すげえな。」

「ああ、すげえ。」

「磨弓兵長は俺たちの部隊の心臓だよ。」

「部隊が壊滅するときは、自分が死ぬ時。そういうことなんだな…。」

「俺たちには想像もつかねえよ。」

「すげえな。」

「ああ、すげえ。」

皮肉なことであるが、祢虎罵斯との死闘が繰り広げられた工場前から逃げ出したために、この3人の埴輪は磨弓に忠誠心を吸い取られることがなかったため、こうして磨弓の勇姿を讃えることができた。それができたのは数多い埴輪兵のなかで、たったのこの3人だけだったのだ。

やがて幾度となく繰り返された、すげえな、ああすげえの問答も止み、沈黙が彼らを包んだ。チラチラとお互いに視線を送っては、互いの表情を凝視することはなぜか気が咎め、目が合ってしまうと遠くの景色を眺めるふりをしてごまかしたり、うつむいて顔を手で覆ったりした。3人とも口には出さなかったが、心には同じことを思っていた。

(俺たちは磨弓兵長みたいにはなれねえ!次の仕事に就く機会があったら、その時も磨弓兵長みたいな頼れる人の下で働いて、自分の身に危険が及んだら、今回みたいにもろ手を挙げて逃げたいな!)

越前は埴輪馬から降り、馬の前足の付け根あたりを優しく撫でながら語り掛けた。

「お前もいままでよく働いてくれたよ。もう俺は兵じゃないから、お前も軍馬じゃなくなった。これからはお前の本能の赴くままに、生きていくといい。」

谷と呉も越前の後に続き、馬を野に放した。

人と妖怪の住むふるさと、幻想郷の危機は、こうして紫や磨弓達埴輪兵の活躍によってひとまず去った。ほとんどの人と妖怪は、祢虎罵斯が異界へと送り出されて、ほっと胸をなでおろした。もう祢虎罵斯の姿すらも見たくはなく、一生関わり合いになりたくもなかった。だが紫はそうはいかない。まだ祢虎罵斯とののっぴきならない交渉が残っている。それはバスの運転席に取り残された、哀れな橙を救い出すことだ。

「紫様、私が行きます!」

藍の眼は決意に燃えていた。祢虎罵斯の内部に潜入するという未知の作業への恐れはもちろんあっただろう。だが、そういった生理的嫌悪、逃避の本能を脇に追いやる動機が、彼女にはあった。もし橙を救い出さぬまま、安穏とした日常をこれから自分が送るのだとしたら、それは世界に対して自分が屈服することに他ならなかった。橙を助け出すという主体性を発揮したことの結果、自分の命やこれまで通りの生活を失うことに仮になっても、それは世界と自分との主従関係はイーブンである。お前の望める希望はこの範囲まで。この範囲にとどまる限り、お前の安寧と幸福は保障する。という世界からの問いかけに対し、受け入れたら死ぬまで続く屈服の日々を承知で受け入れるか。それとも、世界との主従関係を対等に保つ代わりに、彼らが差し出す平穏という果報を受け取らないことを選ぶか。橙を助け出すことを選ぶのは、まさに自分を取り巻く世界そのものへの挑戦といえた。

紫は藍の燃える瞳を見て、静かにうなずき、異界への裂け目を開いた。その先は祢虎罵斯の車内だ。

藍は、腐臭のする肉の襞でできた祢虎罵斯の内部に立った。腐臭と一言で片づけるには惜しいほどの恐るべきにおいだった。豚や鶏などのレバーを買ってきて、うっかり常温で放置してしまい、鮮度の悪くなったのを鼻に近づけて思い切り嗅いでしまったときのような吐き気を催すにおいが、逃げ場なく常に充満して、祢虎罵斯の内部に降り立った人の鼻腔に襲い掛かっていた。バスの内装と言ったら、つるつるした清潔な板かパネル張りの床や側壁に、フェルトをけば立たせたような独特の質感のシートに包まれた椅子が整然と並び、残念ながらそれらの座り心地を楽しむ機会を逸した乗客が、バスの加減速やカーブを曲がるときに転んでしまわないように吊り革や銀色の掴み棒が用意されている…といった具合だろう。しかしこの祢虎罵斯ときたら、内部一面が何やらイカの塩辛のようなピンク色の肉片がびっしりと貼り付いており、たえずそれらの肉片は意志を持っているかのようにウネウネと動いていた。

「うぅ…気持ち悪い…」

藍は今すぐここから逃げ出したかった。もし橙を助けだすという目的がなかったのなら、0.1秒も迷わずにそうしていた。藍は腹に力を入れて、自分の脚を強く引き揚げながら、運転席へと向かった。ピンク色の塩辛状のものが、藍の靴全体に絡みついて覆いつくし、歩く彼女の足の裏が床を離れるのを阻止しようとするので、こうやってぬかるんだ泥の中を歩くようにして一歩一歩進むしかなかったのだ。

「うわ…何あれ…?…」

藍が橙に近づきつつあるなか、一息つこうとして橙から目をそらし、バスの乗客が乗る方の座席に視線を逸らすと、そこには紫色と灰色を混ぜたような名状しがたい色合いをした、1m四方の金庫ほどの大きさの肉の塊が、膨らんだり縮んだりを繰り返していた。その肉の塊はバスの床に張り付いており、脈動する肉塊は袋状で、その袋の入り口はバスの車体の底面に繋がっているようだった。よく見ると肉塊からは細い管が出ており、それはバスの車体後部に向かって伸び、末端は朱色の塩辛のような壁に刺さっている。つまり、この管は空気の出口か。

「このバスの車体の底面に、地面に面して口があって、そこから呼吸をしているってことなのかしら?でもいったいなんだってそんな位置に口が?4つ足の獣のように、頭部に口がついていれば、埃やチリの混じらない新鮮な空気が吸えるのに。」

藍はこのように疑問に思った。もし藍に付き添って、にとりと仲里のふたりがこの光景を目の当たりにすることが出来たら、にとりと仲里は面識がないもの同士でありながら、まるで友達同士のように顔を見合わせて、「それでかぁ~っ!」と感嘆の声を上げたはずである。にとりと仲里は、祢虎罵斯と一緒に車で道を走り、祢虎罵斯がまるで地面に張り付いたかのように猛スピードでカーブを曲がる姿を見、いったいどうやって?という疑問を抱き続けていた。その答えが、この祢虎罵斯内部にある肺臓なのだ。これによって、車体底部と地面との間にある空気は強烈に吸い上げられる。そのため真空が生み出され、祢虎罵斯と地面は強力に引き付けられるため、にとりと仲里が全く追いつけないほどの猛スピードで曲がれるというわけである。読者の皆さんには試しに、ご自分の掌をぴったりとくっつけて密閉させ、掌同士を引き離してみて欲しい。掌が完全に張り付いて全く動かないとまではいかないものの、かなりの抵抗を感じるはずだ。これも、掌ふたつの隙間が作り上げているきわめて小さな空間の容積が、掌を引き離すことで大きくなりたがるのに対し、空間内の空気量は固定されているために、一時的に真空が生み出されているから起こる抵抗なのである。祢虎罵斯はこの作用を、空間を大きくすることではなく空間の容積は一定のまま、空気のほうをより少なくすることで達成している。

藍は再び視線を運転席に据え付けられて半ば一体化してしまっている橙に向けた。

「アルティメットブディスト!」

卍をかたどった刃が、橙の体にまとわりついたピンク色の塩辛のような祢虎罵斯の肉を切ってゆく。ドチュ・・ヌチャ…と、切断された肉片は辺りにいくつも転がり、その主との繋がりを失ってもなお、ウネウネと動いていた。

「こんな気持ち悪い肉に密着されていたら、誰だって正気を保ってはいられないわ。かわいそうな橙。本当は1ミリグラムたりとも橙の体に残さずに、この忌々しい肉を焼ききってやりたい!」

だがあまり熱心にトリミング作業を行ってばかりもいられない。今最優先すべきことは、一刻も早く橙を紫の元へと帰すことなのだ。藍はようやくすべての肉を座席から切り離すと、裸の橙を抱きかかえ、紫の放った”裂け目”に放り込んだ。これで一安心。藍は自らに課せられた大仕事を為し終えた安堵感と達成感に包まれた。難事を完遂することはどうしてこうも人を幸福にさせるのか。この快感と陶酔の虜になると、もはや平坦でつつがない毎日が退屈になって、禁断症状が起きてくるほどだ。藍はしばしの間、祢虎罵斯の運転席にて、こうして橙を助け出した余韻に浸っていた。

裂け目の先、幻想郷から何か聞こえてくる。

紫様の声だ…

紫様の叫び声が自分を呼んでいる…

裂け目が、閉じてゆく…

藍の衣服は完全に剥ぎ取られ、運転手を失った座席にすぐさま交代要員を補填するかのように、橙が今まで座っていた運転席に据え付けられ、ピンク色の塩辛のような肉片たちがびっしりと絡みついて彼女を固定していた。

今思えば、藍は早く橙と一緒に裂け目に飛び込めばよかった。だが、一切余韻に浸るなと言うのは酷ではないだろうか。辛い残業を終えた会社員が、まっすぐ帰らずに会社から最寄りの繁華街に吸い込まれて行くように、その一瞬の間隙は無理もないことだと思うのである。

祢虎罵斯の動機は復讐だっただろうか?もし復讐なら新羅万三を狙撃した時点で目的は達成されたはずであるが、それは祢虎罵斯が起こした暴動のほんの口火に過ぎないから、そのあとに続いた遊戯的破壊の説明とするには心許ない。人を最も恐ろしい破壊に駆り立てる動機は、なんと復讐心ではなかったのだ。破壊者がまだ破壊者ではなかった時分に、あまりにも辛い喪失の体験を繰り返すことで、深い喪の悲しみにいたり、もう愛するものをすべて失ったのだから、それの替わりとして、補償、保険として、わざとらしく押し付けられた ”新しい、愛すべきもの” に、全く食指を動かされなくなった無欲の人こそが、最も恐るべき破壊者へと変貌するのだ。たとえば、街に火をつけて回ることで、地獄の窯のような盛大な大火を見てみたいといういたずら心があったとする。だが街に愛する人がいる人、街にそこそこ気に入っている生業を持つ者、おいしい料理と酒を出してくれる馴染みの居酒屋を持つ者、毎日街を散歩していて、あそこの路地にはいつも看板猫が座っているとか、あそこの噴水のある広場にはストリートミュージシャンが夢を歌っているとか、そういう街の息吹を頭にすぐ思い浮かべられる人は、とてもそんないたずら心と街そのものを天秤にかけたうえで実行しようと等思わない。いたずら心よりも愛着のほうがずっと重いのだ。だから、いたずら心が勝って本当に火をつけられる人というのは、愛着を完全に喪失した者なのだ。これが、最も恐ろしい破壊者は復讐者ではなく喪失者である理由だ。

-災厄が去って-

「魔理沙、この間君と、のんびりとドライブをしながら語り合ったね。あのときは、あれが君との最後の別れになるなんて、思っても見なかったよ。」

にとりは目にうっすらと涙を浮かべながら、夕焼け空を見上げた。空にぼうっと浮かび上がった魔理沙の顔は、目元は何か諦めたような、多くの不条理を目にしてきたような、とろんとした脱力感のあるまなざしだった。口元にはうっすらと笑みが形作られていた。その一筋縄ではいかない複雑な表情は、汚く辛い世の中であっても楽しく生きていってやるといわんばかりの、彼女の心の強さがにじみ出ているようだった。

「勝手に殺すなよおいっ!」

大声と同時に背中をバチーンと叩かれ、にとりは思わず自宅療養ではなくて「ひゃいっ!」と、間抜けな声を上げてしまった。振り返ると、そこには見慣れた魔法使いが立っている。秋の尾花を思わせる金髪がそよかぜでゆらゆらと揺れ、腰に手を当てて。

「無事だったのね!怪物バスに魔理沙の家が潰されて、あの時間帯はいつも魔理沙は家で寝ているもんだし、あれっきり姿がみられなかったから、私てっきり!」

頬を紅潮させて早口で告げるにとりに抱き着かれると、魔理沙は脱力したようなトロンとした目つきに、口元はほんの少し口角を上げた。その表情はさっきまでにとりが夕焼けの茜空をスクリーンとして浮かび上がらせた魔理沙の表情に瓜二つであった。にとりと魔理沙は美しい夕焼け空に向けていた視線を、地平に下げてみた。破壊された里を、馬の群れが走ってゆく。祢虎罵斯によって、里の厩や牧柵もいくつも壊された。そこではいつものように馬がのんびりとバケツに入れられた牧草を食んだり、仲の良い馬同士で毛づくろいをしていたが、そこに突如として恐ろしい祢虎罵斯が現れたのだから、元来臆病で警戒心の強い馬にとっては一大事である。馬たちは恐れおののいて、どんどんと厩や牧柵のなかから逃げ出していった。こうしてみると、動物の本懐は逃げることにあるような気もしてくる。建物は植物と同じで、地面に根を張って不動の人生を送るから、自分に降りかかる雨風や災難にひたすら耐え忍ぶしかないけれども、馬は動物だからそれらと運命を共にする必要はない。臆病なほうが生き残りやすいのは、人も馬も同じなのかもしれない。逃げ出した馬たちはと言うと、十字路で馬同士がばったりと出くわしたり、心細く一匹で走っていたところに仲間の尻を見つけて喜び勇んで跳ね駆けて合流したりして、どんどん馬の集団は大きくなっていった。そしてそれはいつしか大きな群れとなり、さまざまな毛色の馬が一度に並んだ姿は壮観だった。薄い灰色の葦毛馬の頭ラクには、NavisAureusと刻まれた、薄い金属製のプレートが取り付けられている。10年前ににとりの祖父と蓮田えいという女の子が出会った、あの馬である。10年という歳月は長い。当時は張りのある深い銀色の馬体で、錫を鋳造して作った像であるかのような輝きを放っていたその馬も、やや背中の肉が落ちたくすんだ灰色の古馬に変わっていた。とはいえまだまだ元気そうである。この10年でにとりの祖父は鬼籍に入ったが、蓮田えいはどうしているだろうか…。この葦毛の古馬の隣にいるのは栗毛の馬だ。もう時刻は夕方と言っていい領域に入っているため、黄色の西日が馬たちにも注がれているが、その光によって毛色は見る角度によって微妙に変化する。栗毛の馬は金にも赤にも見えた。栗毛馬の隣にいるのは青鹿毛の馬で、まるで熊の毛皮を馬に着せたかのようにも見える。青鹿毛の隣にいるのは土を焼いて作られた埴輪の馬。…ん?埴輪の馬?どうやら磨弓の部隊の一因だった越前たちが野に放った馬たちも、この馬の群れに合流したようだった。迎え入れてくれてよかったね。馬の世界は優しいね。

紫は被災後の里をおおかた見て回ってからマヨヒガに帰った。祢虎罵斯によってある場所はめちゃめちゃに壊され、かと思うとその隣の建物は無傷だったりする、歯がところどころ抜けた薬物中毒者の口腔内のような里の様子を見て、紫は妖怪らしい他人事ぶり、よく言えばマクロな視点でこんなことを考えた。人は、”プロ意識”だとか、”お金をいただいている以上は中途半端な仕事はできない”といった使い古された金科玉条によって、物事を徹底的にやってしまう。掃除をして賃金を貰うことになったらチリひとつ残さないことを目指すし、シカやイノシシといった害獣を駆除するときには、そんなに殺してしまったら根絶やしになってしまうのではないかと気の毒なくらい殺す。道路を敷設する途中にミカン畑があっても迂回などしない。谷の地形に沿ってクネクネと曲がることでいたずらに距離を延ばす河川とは違うのだ。ミカン畑を更地にするとなれば、ミカンの木は一本残らず切るし、農園では殺虫剤と除草剤によって、これから育てようとする作物以外の、草や虫といった先住民にはお暇を強制する。漁業にしたって、目当ての魚を一本釣りするようなマンツーマンの漁法は過去のものとなり、今は巨大な網で一網打尽にして、目当ての魚ごとそこらじゅうの魚を一緒に捕獲し、根のつかない魚は捨てている。マンツーマンではなく、ゾーンで考えているというわけだ。人の業の特性である、”徹底的にやるのがえらい”、”中途半端は劣っている”という考えによる支配。これに比較すると、今回の祢虎罵斯の破壊活動は、野放図な猫による遊戯的殺戮を模したものであったために、ある場所は壊され、ある場所は無事だった。そこには一種の愛、慈悲、お目こぼしのようなものを感じはしなかっただろうか。無作為な破壊と殺戮。金持ちでも殺されたし、貧乏人でも生き残れた。

無言で歩いていると取りとめもない考えが浮かんでは消える。紫は車いすを押して歩いていた。車いすには橙が乗っている。藍の決死の活躍によって祢虎罵斯の車中から救い出されたものの、祢虎罵斯の触手にからめとられ、長時間にわたって祢虎罵斯とシンクロさせられた橙への心身のダメージは深刻で、会話もままならなく、ほぼ一日中寝たきりの生活を送っていた。病人にもたまには日の光を浴びさせてあげないと体内のビタミンD生成もうまくいかないし、変わり映えのない寝室のなかだけで過ごし続けるよりは、外の空気を吸い、外の景色を見たほうが何か回復のきっかけになるかもしれないと思って、今日は紫が橙を車いすに乗せて歩いているのだ。前方から橙と同年代くらいの背格好の少年たちがワイワイとチャンバラをしたり、輪ゴムを撃ちだすオモチャの銃でドンパチやったりしながら歩いてきて、車いすに座った橙とそれを押す紫とあっという間にすれ違っていった。

「敵を包囲した!埴輪ライフルを撃てーっ!」ペシュッ(輪ゴムが射出される音)

「埴輪ソード!天に輝く勇者の剣の露と消えい!」ペコッ(段ボールで子供たちが作った剣が振り下ろされる音)

祢虎罵斯を退治したヒーローとして、子供たちの話題は埴輪兵と磨弓に首ったけとなっていた。子供たちは段ボールやガムテープで埴輪兵の甲冑を自作して着込み、ビニールのスズランテープを細く裂いてカツラを作り、そのカツラをオレンジ色に着色してかぶっていた。小さな磨弓たちはキャッキャと笑いながら、紫と橙から遠く去っていった。磨弓の活躍に熱狂した民衆に冷や水を浴びせるようで申し訳ないが、磨弓ら埴輪兵は祢虎罵斯の足止めという立派な任務をやり遂げた功労者ではあるものの、異界へとスキマ送りにした紫の力なくしては、あの恐ろしい暴動は収まらなかっただろう。だが、これでいいのだ。紫は磨弓の陰に隠れて誰からも感謝されない立場のほうが気に入っていた。それにしてもあのあと、祢虎罵斯を退治した英雄を一目見ようと民衆がぞろぞろと集まってきていたのに、袿姫が磨弓に頬ずりをして、

「あぁ~ん私のかわいい磨弓ちゃん!綺麗なお顔にこんなにひびが入ってかわいそう。今度はあんな怪物程度、無傷でひねることができるくらい最強の、磨弓ちゃん2.0に作り直してあげるからね!」

と、デレデレだったのである。そういうことは家に帰ってからやることにして、クールに去ったほうがかっこいいのに(笑)

車いすを押しながら、紫は考える。(あぁ、この子は、この哀れな子猫、橙は、心を回復させようとする自らの生物的な復元力と、復元のなされた先にあるものへの恐怖との間に挟まれ、もがき苦しんでいるのだ。橙は、自分が祢虎罵斯と一体化した原因は、己の天真爛漫さにあると思っている。そのため、自分が回復して、にとりに作ってもらったベロモービルに乗ってあちこちでかけて回るような、子供らしい自然な天真爛漫さを再び手中に収めることができたなら、再び祢虎罵斯や祢虎罵斯に類した怪物に取り込まれ、平和な村を、おびただしい数の人の幸せな日常を、破壊して回る悲劇を繰り返すのではないかという恐怖に苛まれている。橙のこの恐怖は単なる杞憂であるかもしれない。でも、ずばり当たってその通りになるかもしれない。どちらに転ぶか賽を投げることをためらい、その時が来るのを遅らせるためには、自分自身の回復を保留させておくのは確かに有効な手立てではある。病。心の病であろうと身体的な傷病であろうと、生き物には偉大な回復力が備わっている。不幸にも即死でもしない限り、ゆっくりとではあっても、必ず回復に向かう。だがその前提条件として、心に回復の途上で突き当たる葛藤がないことを要求されるのだ。回復したら、自分がすでに味わった堪えられない恐怖が再び襲ってくるのだと信じ切っていれば、心身をもとの健康へと導いてくれる偉大な回復力は眠ったままなのである。)

2人はやがて、湖沿いの道に出た。道路端から湖までは傾斜した原っぱが続いている。道の先に目をやると、大昔に崖から転がってきた大きな岩の真ん中に穴が開いてトンネル状になっており、道はその先に続いていた。紫は車いすを押す足を止め、湖と道の間にある原っぱがよく見えるように車いすの向きを変えた。

あれだけ優美な色彩を誇って橙を出迎えてくれていたカンゾウの花々は今はすっかりと落ち、斜面には薄茶色の茎と葉っぱがあるのみだった。失敗したかな、と思った。こんな寂しい風景を見せたら、橙の回復に役立つどころか、余計に気がめいってしまうのではないかと紫は心配した。ほんの数週間前にはエネルギッシュに暖色の花を咲き誇らせ、隣の花と肩寄せ合って青春を満喫していたカンゾウたちが、今はしおれた茎と葉だけになっているというのは、数週間前には天真爛漫で元気に駆け回っていた橙が、今や車いすに乗った廃人になってしまっているという受け入れがたい現実と、あまりにぴったりと重なっていたために、居た堪れないように思われたのだ。

「あ…あ…」

橙は言葉にならない赤ちゃんの喃語のようなものを発しつつ、車いすから這い出て、一面に広がるカンゾウの原のなかで、最も自分から近い1本を手に取ってしげしげと眺めていた。橙の視線の先にあるものは何なのか紫がたしかめると、それはカンゾウの花が散ったあとに結実していた実であった。数週間前には色とりどりの花びらが咲き誇っていたそこには、黒いBB弾のような大きさと色をした実が、4粒ほどくっついている。紫はそのカンゾウの実と橙の顔を交互に見やる。橙の瞳に一瞬、潤いと輝きが戻ったような気がしたが、またもとの艶を失ったガラス玉のような瞳に戻ってしまった。紫と橙が立っているこの場所から、湖のほとりまで広大にひろがるカンゾウの原は、ぱっと見た感じでは茶色くしおれた死の風景に思えるが、よく見るとこうして次世代への希望が芽吹いている。それは今は死人のようになっている橙の回復のときは必ずいずれ訪れるという希望と重なって見えた。

「橙が回復にむけてもがいているのを横目に、私がしおれてなどはおられない。私は必ず藍を救い出し、橙と再会させてあげよう。」

紫も誓いを新たにした。

祢虎罵斯の暴動から1か月が過ぎようとしていた。丘の上にあるにとりの祖母の家では、茶飲み仲間の近所の婦人とにとりの祖母が、縁側に座って茶を飲みながら世間話に花を咲かす、平凡な日常が戻ってきた。庭にはミカンの木が数本立っている。これらは10年前ににとりの祖母が、ミカン畑の木をすべて失ってしまうのは忍びないということで、ミカンの若木を数本、ほかの場所に移植していたものを、にとりの祖母が今の住居に移ってきたときに再び移植したものだ。その木がミカンの実をつけている。木の近くでは、若い母親とその娘がミカンを取って食べていた。母娘は目元が瓜二つである。母の持つ身体的特徴が娘にしっかり受け継がれるところに、遺伝子というものの偉大さを思い知らされる。コックさんの絵描き唄で無造作に描かれたような、情報量の少ない目だ。幼稚園に上がりたてくらいの娘の胸には安全ピンでチューリップの形の名札が付けられており、”はすこ”と書いてあった。

-地獄にて-

「おりんり~ん、最近の調子どお?」

「どうもこうも!忙しくて忙しくて猫の手も借りたいわよぉ~お!人里で何か大きな災害でも起こったんだろうけど、こんなにたくさんの死体が一度に転がってることなんて、何十年に一度あるかどうかだわ!」

おりんは眉をハの字にして、口をとがらせて小町に愚痴で答えた。おりんの仕事は人里に遺棄された人や獣の死体を地獄へと持ち帰ることである。死体にはある種の霊的な力が宿っており、放置された死体を拾ったものが居た場合、その人の霊的能力や志向の善悪によって、毒にも薬にも利用できる。世界中どんな社会でも人が亡くなったときには正式な手筈で葬られているのは、悪人に死体の霊力を利用させないためでもある。いわば死体がそのまま里に放置されることは、ガソリンを適当な容器に詰めて道端に放置するようなものなのだ。人が災害で遺体を見つけられなかったため葬儀ができなかったり、動物でありながら霊力を供えた個体が死んだ場合、おりんの出番となり、地獄へ持ち帰るというわけだ。もしおりんが取りこぼしたら?今回の祢虎罵斯暴動のようなことが起きる可能性が残る。それにしてもおりんは、今回の祢虎罵斯暴動についてほとんど情報を仕入れていないらしい。もし知っていたら、「猫の手も借りたいくらい」なんて言わなかったかもしれない。猫(バス)の手によって引き起こされた災害なのだから。

「それはそうとこまっちゃん、오늘 네일은 진짜 귀엽네~!(音:オヌル ネイルン チンチャ クィヨムネ~!意:今日のネイル、マジ可愛~!)」

「でしょでしょ?あたいんとこの三途の川の渡しも大盛況でね?今日乗せたツーブロックヘアの男の人も、私のネイル可愛いって言ってたの。」

小町はそう言いつつ、両手の指を開いて、手の甲をおりんに向けて誇らしげに自分の顔の前にかかげた。親指の爪にはドクロの絵がポップな絵柄で描きこまれており、人差し指の爪には艶消しのマルーン(えんじ色)、中指の爪には艶のあるグレー、薬指にはオレンジ色をベースにラメを散りばめ、小指にはターコイズという具合に、全ての爪に違うネイルデザインを施していた。おりんは口を開けて目を見開き、両手の握りこぶしを自分の胸に当てて、小刻みに左右に揺れた。

「いいなぁ~。こまっちゃん私にもネイル選んで~?ほかにも추천 화장품 없어요?(音:チュチョナジャンプモプソヨ? 意:おすすめの化粧品ない?)今度の休みにまたHell Koreaに行こ? 」