あらすじ:

なぜか旧地獄めぐりが大ブームとなってさとりが調子づいていたところ、不慮の事故で大怪我して心読めなくなった(その一)

しかも雇った地底妖怪が勝手に新しい宿を建てた(その二)

三 例えば凶悪な敵が彼女の財産を脅かしたとして

鈴奈庵の小さなカウンターで、小鈴はペンを走らせ続けておりました。眼鏡の下のその顔にはくっきりとしたくまが浮いています。

「あー、きっつ」

眼鏡を外して大きく伸びをすると、本を閉じてカウンターの下に追いやりました。

「八割……いや九割がこいしさんの話。残りの九分がそのほかの人の話、残りの一分がそれ以外って感じ。なんなのこの人。ストーカーかなにかかしら」

否定はしません。

「どれだけ妹さんのことが好きなのかしら。でも貴重な資料なのは変わりないし、もうちょっと翻訳は続けてみようかな。こんな記録、阿求の記憶にもさすがにないよね」

暖簾を揺らす光が、疲れた小鈴の目に入りました。

「ごめんください。絵草紙を何冊か借りたいのですけれど」

「はいはい。作者のご指名はありますでしょうか……」

入ってきたお客様は、先日地底の妖怪について調べようとしていた女でした。ひとまずのリクエストに応じて、本棚を探り始めます。

「どうでしょう。その後、地底の妖怪に関する資料は手に入りましたか?」

あちらのほうから話題を振られました。一瞬、カウンターに隠したあの日記のことが小鈴の脳裏をちらついたかもしれません。

「もうしわけありません、こちらも努力が及びませんで。思い余って旧地獄めぐりを実際に体験してみたりもしたのですが」

「まあ、本当に? どんな具合だったのですか」

「いやあ、陽気な土蜘蛛や橋姫に絡まれて、とても資料探しとはいきませんでした」

「あらあら。まあ気長に待たせていただきますわ」

そのあとは他愛のない世間話をしばらくして、紀行ものを何冊か見繕い、借用代をしっかりと前金でいただいたのちに女は鈴奈庵をあとにしたのでした。

さて、そのときはなにも起こらなかったのですが。小鈴がテーブルに広げた貸本の一部を片付けておりますと、その中に見慣れないものがありました。

一枚もののビラのようなものでした。鈴奈庵の貸本とは明らかに趣が異なります。

「なにかしら、これ。お客さんが忘れていったのかな……?」

拾い上げて一読すると、小鈴の顔色がみるみる変わっていきました。

「これは……」

§

鈴奈庵の裏手には、先ほど立ち去ったはずの女、すなわち女苑が佇んでおりました。

「うふふふ、結構結構。リピーター欲が強まってるのを感じるわ」

女苑の手には、さきほど借りた本に加えて何枚かのビラが握られております。

「あの子はもう少し背中を押したら、簡単に転がってくれそうね。まだ旧地獄めぐりへの興味は尽きてないみたいだし」

ビラをかついで歩き出します。

「ほかにも何人かいるけどあの子は間違いなく第一候補だわ。私の野望達成のためにも、頑張ってあがいてもらわないとねえ」

§

幻想風穴の途中にあるキスメの家に、木戸を叩く音が響きました。キスメが桶の中から手を出して、戸を少しだけずらします。

「どーも」

髪の長い女のダブルピースが、隙間から見えました。次の瞬間、キスメはおもむろに木戸を閉めて閂をかけます。扉の向こうから、こころの声が聞こえました。

「なぜ閉める。わりと傷つくぞその反応は」

「こんなとこまで来やがって」

「年がら年中余興をやってるわけではないからな。意外と暇なのだ。迷惑なら出直すが」

しばらくキスメは扉の前で固まっていました。こころの気配は消える様子がありません。

「……狭いし、お茶も出ないよ」

閂を再び上げます。こころは身をかがめてほら穴に入り込みました。

「なるほど、確かに二人入るには少々窮屈か。不便はないのか」

「狭いの好きだし。そっちのほうが落ち着く」

「なるほど……ん?」

こころは部屋の奥に目を止めました。二枚の写真を貼り出した、あの小さな書斎があります。

「あれは……」「触るな!」

近づこうとしたこころの前に、キスメが転がり出て道を阻みます。こころの頭には、金色の大飛出面がかかっておりました。

「すまない。大事なものだったのか」

キスメは髪の毛を逆立てて、こころを無言で威嚇するばかりでした。こころは腰を引きながらも首を傾け、キスメが背後にかばうものを見ようとします。

「写真か。紙にそのままの姿、真を写し取る。当代の技術は、だいぶん進んだものだな。ほかにキスメを写したものはないのか」

手負いの獣だったキスメの様子が、いくぶんしぼみました。

「ない……これだけ」

「もっと写真を撮ってもらいたいのか」

桶に深くキスメの顔が埋もれます。こころは首を横に傾けて、キスメの返事を待ちました。

「あると、嬉しい。でも、なかなか増えない。これだけしか写真がないのは、きっと、私が、弱い妖怪だからだ」

こころはうなだれるキスメを見ると、面を猿に替えて腕を組みます。

「キスメはひょっとして、名を上げれば写真が増えると考えているのではないか?」

ひょっこりと、キスメが桶から顔を出しました。

「違うの?」

うむ、と頷きキスメを見下ろしました。

「写真に限らず、記録というものは記憶を留めるために残すものだ。記録に残したくなるほどの記憶というのは、相応に強烈なものでなければならない。エモいというやつだ」

「何、それ」

「この前会った超能力者が、そんな風に表現していた。意味はわからん……さておき、記録されるためには記録者の感情を揺り動かす程度の力が必要だ。感動とか、笑いとか、恐怖とか」

キスメが桶を横に揺すります。

「それってやっぱり、私が弱いから記録されないってことにならない?」

「本当に違うのは、ここからだ。キスメは『記録される』ことばかりを少し考えすぎている。強い者が記録されるのは当たり前。だが、始めから強かったわけではない。彼らは『記録する』からこそ強くなったのだ」

ロウソクの炎が狭いほら穴の中で揺らめきました。

「……なにが、違うの」

こころの右手に、一本の扇子が現れました。彼女はそれを末広がりに開きます。

「能は民間の散楽を発祥とし、口伝のみで技術が伝えられていた。それを後世の演者が型を整え作法を書き残したことにより、光の能楽と、影の暗黒能楽に分かたれた。その間、およそ五百年か六百年と言ったところか」

「五百年」

「だが、記録されるを待つばかりでは、五百年では済むまいぞ。千年か、はたまた二千年か。キスメは釣瓶落としの武名が伝わるまで、どれだけ待つつもりだ?」

キスメの顔からみるみる血色が失せていきます。

「……じゃあ、どうすればいいのかな」

「簡単なことだ。己のことをいちばん理解しているのは、己自身だ」

こころは自らの胸板に手を当てました。

「キスメがキスメの記憶を頼りに、自らの記録を作り出すのだ。それは積み重なれば、いつか誰かの目に止まり記憶に変じるだろう。そこから始めるべきではないだろうかと、私は思う」

キスメが口を半開きにしたまま、凍りつきます。

ついでにこころも手を差し出したまま固まってます。

「……話が長くなったな。では、観察に入らせていただく」

こころはほら穴の隅にもどって、静かに正座します。キスメはそんなこころの姿を、しばらくの間眺めておりました。まあ、観察されててやりづらいのは、想像に難くありませんが。

キスメは一度うつむいてから、顔を上げます。

「いてもいいけど、代わりに一つお願いしてもいい?」

「なんでも言ってくれ」

§

焦熱地獄につながる岩場を、ガラガラガラガラと音を立てながら一つの影が疾走しています。男の甲高い悲鳴が、そこから聞こえてきました。

「ちょ、なにここ、暑いって! 死ぬ! 死ぬ!」

「せっかくだからいっちょ死んでみるかーい?」

お燐がお下げ髪を後ろになびかせて、猫車を押していきます。道は荒々しく削られた岩盤で、左右は煮えたつ溶岩の海です。生身の人間が長居してはいけない場所でしょう。

猫車に乗せられた男は、悪路にたびたび放り出されそうになりながら叫び続けました。

「本気で殺す気か! どういう神経してんだここの連中は!」

「お兄さん、スリルを味わってみたかったんじゃないのかい? 橋姫宿場のもそう言ってたよ」

「言ったには言ったが、拷問に遭わされるなんて聞いてねえ!」

そこで猫車が唐突に止まります。男はつんのめって、猫車から飛び出しました。

すぐ目の前には真っ赤な海が広がっております。男は声にならない悲鳴を上げて、猫車の上に両手両足を踏ん張って留まりました。

「畜生、客をこんな扱いしていいのか! 戻ったらただじゃすまねぇぞ!」

「そいつは、いけないねぇ。口封じしとく必要があるかな?」

お燐が猫車の取っ手を持ち上げました。男の体がずり下がります。

「ぎゃああああああ!」

もはや足は猫車の外に出て、踏み止まる用をなしておりません。大汗流して両手だけで猫車に捕まる男の耳に、お燐が顔を寄せました。

「お兄さん……なんか勘違いしてないかい? ツアー参加者の注意書きにもきちんと書いといたじゃないか。心の弱いやつはツアーに参加しちゃいけないんだよ?」

「そ、その言葉と今の状況にはまるで関連がねえ」

「さーてもうちょっと角度つけてみよっかー」

「ちょ、やめて! 本当に落ちるからやめて!」

もはや猫車の荷台は直角に近づいております。

「お兄さん、俳句の心得はあるかい? 力尽きる前に詠んどいたほうがいいね」

男が荷台ごとがたがた震え始めました。

「ゆ、許して」

「んー何? よく聞こえなーい」

汗と涙とその他もろもろで顔をくしゃくしゃにしながら、男が渾身の句を読みます。

「許して下さい! もうナメたこと言わないからゆーるーしーてえええええ!」

§

前日から逗留なさっているお客様は、人里では米屋の大旦那をしていたというかたでした。現在は仕切りの一切を息子夫婦に任せ、体の自由が利くうちに地獄を見ておきたいと思って、地獄めぐりに申し込んだといいます。

そのお客様は、地霊殿の中庭で奇妙なものを見ることになりました。

お燐が猫車を押して、母屋へと向かうところです。荷台の上には、真っ赤な顔をして力なく横たわった男が乗せられていました。お客様が懐からハンカチを取り出し、汗をぬぐいます。

「あれは、いったい……?」

見学に付き添っていた私から、そいつの正体について教えてあげました。

「他の宿場からの委託客ですわ。ずいぶんと威勢のいいことをおっしゃっておいででしたので、焦熱地獄にお連れしたところでしょうか」

橋姫宿場がモンスターカスタマーを押し付けてくるのは、予想できなくもありませんでした。あちらが踏み切れなかった最後の一線を、私どもが迷いなく越えた次第です。まあ一種の罰ゲームみたいなものと捉えられれば、地霊殿にも橋姫宿場にも悪いことはないでしょう。たぶん。

「わ、私もあれに参加させられるのかね……?」

お客様が、私とお燐の背中とを交互に見ながら尋ねます。

「ご心配なく。あれは一種の度胸試しのようなもので、希望者にのみご提供させていただく、特別サービスですわ。お客様もご希望とあれば……」

「いえいえ、とんでもない。私は地獄というものの恐ろしさを思い知りたくて来たが、今すぐ死にたいわけではないよ」

「賢明なご判断ですわ。明日の旧地獄めぐりは、耐熱スーツをお貸しした上で、万全の体制でご案内させていただきますので、どうぞご安心くださいまし」

宿賃を跳ね上げてからこれまで、地霊殿を訪れるお客様は礼節をわきまえたお人ばかりになっております。ご覧の通り、なにかしらの哲学的な意義を求めて来ているかたが多いですね。以前のような、ペットを不用意に刺激するお客様は一切来なくなりました。私やペットの負担は減って、たいへん助かっております。

例の地獄タイガーを刺激したやつも、あのお客様と同じ目に遭わせてやればよかったかしら。

まあそういうわけで地霊殿は今のところ、宿としては平穏な経営を進められていたのでした。この際、こいしもそろそろ帰って来てはどうかしら?

§

一方幻想風穴では、新たな戦いに勤しむ者がおりました。

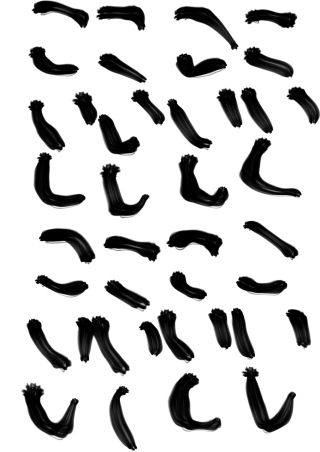

目の前には、一枚の半紙。それをにらむキスメの右手は、小刻みに震えていました。

ゆっくりと筆を半紙に近づけ、左から右へと筆を運びます。

今度はそこから少し筆を下に動かして、もう一度左から右へ。

「むぅ」

半紙の上に横線が二本、引けました。しかし線は近づいたり遠ざかったり、とても綺麗に見えません。その隣には流麗な流れで「きすめ」と書かれた手本があります。残念ながら「き」の二本線ですら、似ても似つきませんでした。

すでにキスメの額には、すごい汗が浮いております。筆を硯に置いて、一息をつきました。

「難しい……」

「最初は誰しも初心者。始めから手本通りに書こうと、上手くあろうとする必要はない。何度も繰り返して、筆の使いかたを覚えるんだ」

キスメの隣に座るこころが、そんなことを言います。

「自分の名前も書けないんじゃ、いつになったら書けるようになるのかわかんないよ」

「しかし、誰かに書いてもらえるのを待つよりかはずっと早い。私とて、いつまでもキスメの代筆をしていられるわけではない。自分で書けるようにしておくべきだろう」

「むぅ……」

桶を揺らしてちゃぶ台にもたれかかります。キスメが観察の代償としてこころに頼んだのは、読み書きの不慣れな自分に代わって釣瓶落としのことを記録してほしいというものでしたが、なんだかおかしな方向に転がってしまったようです。

「キスメには、みなに恐れられる妖怪になりたいという大目標があるのだろう? ならばきっと上手くなる。目標を見失わない限りはな」

「そうかなぁ」

間違いない、とこころが胸を張ります。

「名前の書き方を覚えたら次は平仮名を全て覚えて日記を書けるようにする。記録の第一歩だ。それに慣れたら片仮名や漢字を使えるようにしていき、もっと長い文章を書けるようにする。そうしたら、次はいよいよ自叙伝だ」

「ジショデンってなんだ?」

「自身の生い立ちから現在に至るまでの記録を書物に記したものだ。内容がよければ、多くの者に読んでもらえる可能性もあるだろう」

「みんなに読んでもらえる……」

キスメは天井を見上げて、自伝が地底中で読まれている様子を彼女なりに思い浮かべました。鬼は論より拳を好む荒くればかりですが……そんな連中にも読まれるものを書くことができたなら、どんなに素敵なことでしょうか。

「……私もそういうの書いてみたい」

「ならば練習あるのみだ。筆使いは反復しないと絶対に上手くはならん」

「頑張る……!」

キスメは再び筆を取り、名前の続きを書き始めました。それは大変に地道で、また遅々とした行いではありましたが、一人の妖怪が確実に変わり始める第一歩でもあったのです。

§

阿求が鈴奈庵に入っていくと、何日か前に見たのと同じものがカウンターの裏手に置かれているのが見えてしまいました。カウンターに座る小鈴に目をやります。

「なんだ、あんたかい」

「またツアーに行くの?」

「前の内容がちょっと物足りなかったのは、事実だからね。今度はちゃんと地霊殿まで行って、古明地さとりとかのこともちゃんとレポートできるようにするわ」

阿求は頬に手を当て、小鈴を見ます。またしても自分の言葉が彼女を刺激してしまったのかとでも思っているのかもしれませんね。

「旅費は大丈夫なの?」

「大丈夫になったわ。こういうものがあるって知ったからね」

小鈴は口角をいっぱいに持ち上げて、阿求に一枚のビラを見せました。阿求がそれを一目見て、見出しを読み上げます。

「地獄リピーターサービス?」

「一回でも地獄めぐりツアーに参加したことあるお客さんなら、割安の値段で地霊殿に泊めてくれるんだって。これを使えば、もう一回くらいは地底に行けると思うわ」

「うん、それは説明されなくてもわかるんだけど……」

阿求がこめかみをつついて記憶をたどります。

「……こんなチラシ、初めて見たわ。これ本物なのかしら?」

「阿求の家柄じゃ、世俗のチラシなんて回ってこないんじゃないの?」

「そうかなあ」

まあ、当然でしょうね。そのチラシは離れを承る代償の一環として、私たちが橋姫宿場に置かせていただいているものですから。誰かがチラシを持ち帰るとしたら、それは橋姫宿場を訪れたお客様、リピーターになるかもしれないお客様です。それを人里からほとんど出ることのない阿求が見ているはずがありません。

「まあ、見てなさいよ。今度はきっと、阿求の記憶にないこともレポートにしてくるからね」

「……私は忠告はしたからね?」

やっぱり止めても無駄なので、阿求は成り行きに任せることにしました……が、口元に手を当てて小鈴を見る様子はまだ釈然としていないことがあるみたいです。

(なんか変ね……いくら割引があるとはいえ、小鈴ってばこんなに財布の紐が緩かったかしら。旅行よりなにより、稀覯本の収集に全力を尽くしてる貸本屋の鑑みたいなこの子が、立て続けに旅行へ行くだなんて……)

§

その鈴奈庵の陰では、女苑が中のやり取りを聞きながら笑っていたのです。

「順調にいってるようでなにより。多少は私の近くにいたんだから、気も大きくなるわよね」

さすがは財運を奪う疫病神ということでしょうか。もっとも、最近の女苑は財を失っても困らない相手にしかこの能力を使っていないようですが。

「これで地霊殿への『足』は確保できたかしら。あとはうまいこと分神をあの子の荷物に紛れ込ませて地霊殿に潜入、偵察。あわよくばある程度やつらの財運にダメージを与え……」

「そんなにうまくいくものなのかしら?」

血走った目を背後に向けると、拳を思い切り打ち出しました。風を巻いたパンチがこいしの帽子をかすめていきます。

「危ないなあ」

「あんたいったい、どこから聞いてたのよ」

こいしは人差し指を、自分の頬にあてました。

「んー、あなたが地底の入り口で人間を見張ってたあたりからかな?」

表通りを誰かが通り過ぎていきました。

「最初の最初からかよ! するってぇと、私が橋姫宿場でなにをやっていたのかも」

「うん、面白そうなことやってたね? ミニサイズのあなたが」

「筒抜けかよ……やっぱりあんたは、一番最初に始末しとくべきだったわね」

女苑が指をボキボキ鳴らしております。そんな彼女を目の前にしても、こいしは手を後ろに回して平然と笑っておりました。

「私は別に、あなたのやってることを告げ口なんかしないわ?」

「どうだか。私が地底を蹂躙するのを、黙って見ているつもりだとでも?」

「私はたぶん、そのつもりだと思うわ?」

「推測」

話にならないとばかりに、女苑は拳を作りました。しかしその足は、こいしに向けて動こうとしません。戦士の勘的ななにかが、彼女を押しとどめているのでしょうか。

「だってあなたじゃ、どう頑張ったってお姉ちゃんには勝てやしないもの。あの人にあなたが取り憑く隙なんて、どこにもないのだから」

「どこまでもなめられたものね。あんたの姉は今、心が読めないらしいじゃないのよ。それを私がカモにできないとでも?」

「そうよ? だってお姉ちゃんが強いのは、心が読めるとか読めないとかまるで関係ないもの。あの人がどうして並み居る鬼どもを差し置いて、怨霊の館のあるじをやってられると思う? つまりは、全員蹴落としたからよ」

女苑が肩幅を縮ませました。背筋を冷風が走ったみたいな感覚を覚えたようです。

「あなたがあの子を使って地霊殿に攻め込むなら、覚悟を決めたほうがいいわ。お姉ちゃんは、本気で危害を加えてこようとする相手にはまるで容赦しないから。負ければ地底に入る気すら失せるくらいに、打ちのめされる羽目になるわ」

「上等じゃないのよ。根こそぎひっぺがして路頭に迷っても、文句言わないでちょうだいよ」

「楽しみねえ」

なにが楽しみなのかよくわかりませんが。くすくす笑いながら、路地の奥に去っていきます我が妹。女苑もそれを深追いしようとはしませんでした。今は鈴奈庵の監視が大事です。

「気に入らないわね……どれほどのもんか、見てやろうじゃないのよ」

歯ぎしりしながらコートに隠した分神人形をもてあそぶ女苑でありました。

§

キスメが風穴を降りていきますと、橋姫宿場の一角に妙なものを見つけました。

鬼の一団が宿場の建屋を見上げ、なにごとか話し合っている様子です。大工道具を手にした者もおります。これはもう、宿場に対してなんらかの改装が行われると見て間違いありません。

「あんなこと始めるなんて、パルスィは言ってたかな……?」

玄関の前に降り立ちまして、そのあとはごろごろと廊下を進みます。曲がり角を測ろうと桶から顔を出してみると、またおかしなものがあります。

T字路に、大きな額縁がかかっていました。猛火の中を血まみれの亡者が歩く様子を描いた、地獄絵図です。誰が描いたものかはわかりませんが、黒い漆の立派な額縁に入っているうえに、大の大人が両腕を広げても収まらないほどの大きさがありました。

「いつの間に買ったんだろう……?」

首を傾げることばかりです。どうにもパルスィに事情を聞かないと、収まりがつきません。さらに桶を転がして事務室に向かいますと、ヤマメとパルスィの声が聞こえてきました。

いつにも増して、語気が荒いように感じられました。

「いったいどういうつもり? あんな大きな絵を買う余裕なんかこの宿にはないことくらい、あなたならわかってたでしょうに」

「いやあ、なんかさ、廊下が寂しかったかなと思ってね。家具屋を見て回ってたら、急にいいかもって思えてきちまって。まあ、ああいうのが一枚あっても悪くはなかろう?」

「よくないわよ」

キスメは一度、耳をこすりました。どうやら地獄絵図に手を出したのはヤマメのようです。

「パルこそどうしちまったんだ? 増築は思いとどまったんじゃなかったのかい?」

「それがどうにも、地霊殿の余裕が妬ましくなってしまったのよ。客足は好調を維持してるし、それなら一回くらい増築するのもありかなって」

「よかあないよ。仲居の負担は増すばっかりさ。どうするつもりだい。増員となれば、そっちのほうでもお金がかかるんだよ?」

キスメは木戸を開けました。ヤマメとパルスィが、ソファーで向かい合っています。二人はいっせいに、キスメのほうを向きました。

「や、やあ、キッシー」

「二人とも、大丈夫」

キスメは自分の目の下を、片方ずつ指さしました。

「ここんところが、真っ黒」

ヤマメとパルスィが、揃って目をこすります。

「……休む暇なんて、とてもないからねぇ」

「まあ、それくらい盛況ってこと。良いことだわ」

キスメは二人をよそに、うしろの事務机まで回り込みました。机の上によじ登り、書類の束から出納帳を取り出します。

「ど、どうしたの」

パルスィの問いかけには答えず、出納帳をめくり始めました。一ページ一ページに、数字がびっしりと並んでいます。こころから書きかたを教わっている今ならば、キスメにはそれらの意味がなんとなくわかるような気がしいたようです。

「収入? は大して変わってないけど、支出? はどんどん増えてるね」

パルスィがうめくような声を上げました。

「いろいろあるのよ。人件費とか、増えるいっぽうだし」

「この特別費? っていうの、なに。どんどん増えてるけど」

ヤマメがパルスィに肘鉄を入れました。

「まあ、たびたび、内装に手を入れてるからね」

キスメは出納帳を閉じ、机から飛び降ります。そのまま事務室の入り口に向かいました。

「おい、キッシー。どこに行くんだい」

「外の鬼さん、宿を建て増しにきたんでしょ。なしにしてもらえるように、お願いしてくるよ」

事務室が騒がしくなりました。引き戸に手をかけたキスメの肩を、パルスィがつかみます。

「ちょっと、待って。どうして、あなたが」

「だって、二人ともおかしいよ。そんなにお金の使いかた、荒かったっけ?」

「適切な出費よ。この宿をよくするための」

「本当に? さっき二人で喧嘩してた話は?」

キスメは二人を見上げました。ヤマメもパルスィも口を引きつらせながら、お互いを見ます。

「と、とにかくここは私たちに任せておいてちょうだい。よくよく考えたらあの地獄絵図も、そんなに悪くないような気がしてきたわ」

「そ、そーだろ? 増築もありっちゃありかなと思ってたところさ」

二人はソファに戻ります。キスメはパルスィに桶を抱えられたまま、離してもらえません。

「それじゃ、定例の役員会議を始めましょうか……」

§

同じころ。旧都の街道を、お燐が走っておりました。

猫車に幌をかぶせて突っ走る光景は、それほど珍しいものでもありません。道行く鬼たちにちょっかいを出されることもなく、お燐は地霊殿の前まで猫車を運んでいったのです。

地霊殿の近くに鬼たちがやってくることは、通常滅多にないことでした。お燐は門前に猫車を停めると、そこで幌を取り去りました。

「そらお姉さん、もう死体のふりしなくても大丈夫だよ?」

荷台の上では、荷物を抱えた小鈴が岩天井を見上げて目を丸くしています。

「……こんな運ばれ方するのは予想してませんでした」

「生臭くなかったかい? いちおうちゃんと洗ってはおいたんだが」

「普段は何を運んでるんですかね……?」

さて私はといえば、そのやり取りを聞きながら門前で待ち構えておりました。やはり女将自らお客様をお出迎えしないと、格好がつきませんので。

「ようこそ地霊殿へ、本居小鈴さん。私が主人の古明地さとりです。暗くて不吉な場所ですが、どうぞ楽しんでいって下さいね」

「外出てきて大丈夫ですか、さとり様?」

「いいのよ、無理するしないとか怪我に関係あるかっていうとそうでもないし。ほら、こいしもお客様に挨拶をしなさいな」

小鈴が周囲を見回します。今回もいませんか。家出が長いですね。

「こいし……妹さんの、ですか」

「あら、よくご存知で」

「はいあの、私地上では貸本屋を営んでおりまして。実はお渡ししたいものが」

と、小鈴はその場で荷物を漁り始めました。取り出したのは件の日記帳です。

「あら、それは」

「菫子さんからの預かりものです。直接お返しできてよかった」

「奇妙な縁もあったものですねえ」

小鈴から日記帳を返してもらい、ページをめくりました。

「大事なものなのですよ、この本。貸本屋と言いましたが、なんの本かわかりますか?」

「……いずればれると思うので告白しますけど。実はその、中を読んでしまいまして」

「え?」

正直驚きです。このときに私は、小鈴が持つ判読眼の能力を初めて知ったのでした。

「七月十三日に書かれていたことを覚えておいでですか」

「確か、妹さんのためにハーブを摘んだ日だったかと」

ハッタリではないことを確認して、天を見上げます。

「世の中には、いろいろな能力の持ち主がいるものですね。ちなみに私が今、読心ができないことはご存知でしたか?」

「お噂は聞いています。大怪我をしてしまったとか」

すぐさまそう切り返してきた小鈴の態度には感心したものです。隠しておけばばれずに済んだかもしれないのに、地底一の嫌われ者である私に対するこの誠意。好感が持てました。

そこで、ちょいとした悪巧みを思いついてしまったのでした。

「居心地の悪い猫車に揺られて、お疲れでしょう。客室にお連れいたしますわ。また、明日の旧地獄めぐりは私に案内させてくださいな」

「さすがにさとり様、そのお体ではどうかと」

当然、お燐が反応します。たった今思いつきましたからね。

「興が乗ったのよ。大丈夫、ちょっとやそっとじゃ死にはしませんって」

「そらそうですがねえ。心配ですから、あたいも同伴させてもらいますよ?」

「ま、いいでしょう。それでは客室に案内いたします……」

§

一度にお相手するお客様が減りましたので、客室は少々拡充を図っております。壁を抜いて二部屋を一部屋とし、床の間に掛け軸をかけたり飾り棚を作って生け花を置いたりして、高級感を醸した内装を整えました。私が小鈴を案内したのも、そういう客室の一つです。

「最初に館内を一通りご案内いたしますね。少々広くて迷うかもしれませんから。荷物はこちらに置いていってくださいな。抱えて歩き回るのは大変でしょうし」

「ありがとうございます。それではお言葉に甘えて」

スーツケースと手提げ袋が、部屋の片隅に置かれました。

「はぐれたら近場にいる仲居に気兼ねなく声をおかけくださいな。何か持っていくものは?」

「ああ、お構いなく。それではお願いします」

と、私たちはそろって部屋を出ていきました。残されたのは荷物だけです。

それからしばらくいたしまして、手提げがもぞもぞ動き出したのでした。

「……驚いたわね、あの娘。私に本のこと隠してたな?」

ミニチュア女苑が這い出してきました。客室をきょろきょろと見回します。

「分神作戦もだいぶんコツがつかめてきたわ。荷物を探られたときにはちょっと焦ったけど」

そこで、外から鍵が開く音がしました。慌てて女苑が身を隠しますと、うちの仲居ペットが部屋を整えに入ってまいります。

(さっそくカモの登場ね。まずはこいつを手始めに、全住人の財運をむしってやるわ)

なにも知らずに襖を開く我がペットに、女苑はそっと近づいていきました。

§

さて、再び橋姫宿場です。

会議が終わって事務室を出ても、桶を転がすキスメの顔はずっとむくれたままでした。

「……おかしい……」

ヤマメもパルスィも、普段とは見違えるほどの浪費ぶりです。押しかけるお客様への対応、わがまま盛りの仲居への対処が、彼女らをおかしくしてしまったかと思わずにはいられません。

こんなことなら、自分たちで宿をやろうなんて言い出さなければよかったかも。そんな思惑が、キスメの脳裏をよぎったであろうそのときでした。

なにかぴりっとした感覚が、キスメの体をさいなみました。お下げ髪をそばだてて、その正体を探します。周りは人の流れが途絶えた廊下だけです。

(人間じゃない。私ら妖怪でもない。なんか……別の気配が残ってる)

なにかつかみどころがなく、自分たちをあざ笑うかのような気配でした。なんでそんなものに自分が気がつけたのか。ほかのみんなは気づいているのか。キスメにはまだわかりません。

キスメは桶の向きをくるりと変えると、事務室に戻ります。机に飛び乗り、今度は顧客台帳を引っ張り出しました。

さまざまな名前な並んでいるのが、なんとなくわかります。その中には何人か、同じ人間の名前も見えました。それがリピーターというものだということも、わかったでしょうか。

「こいつらの中に、人間じゃないやつが混じってるんだ。きっとそいつが、ヤマメとパルスィに変なことを吹き込んでるに違いない。生かしちゃおけねえ……でも」

果たしてキスメは、そいつに勝てるのでしょうか? ヤマメとパルスィを手玉に取れるほどの相手に。キスメはそんな不安を、首を大きく振って散らそうとしました。

「今の私はだいぶん強くなっている。強くなってるから、あの気配に気がつけたんだ。きっとそいつの正体を暴くくらいのことはできる……ヤマメもパルスィも、そしたら目が覚める!」

どうやらこころと始めた書きかたの練習が、キスメにわずかな自信を与えてくれたようです。再び桶に収まると、事務室を飛び出しました。

「やってやるぞ、私だけで。地獄を荒らそうなんて、大それたことを考えた不埒者の正体を、私の手で暴き出してやるんだ!」

§

日付が変わりまして、私は自室でペットたちの陳情を受け付けておりました。

「お小遣いの前借りがしたいの? なにに使いたいのかしら」

「ええ、いろいろと入り用ができてしまいまして。なんとかならないでしょうか」

私はペットたちの顔を眺めます。あいも変わらず、彼女らの心がうまく読めません。増して毎月出しているお小遣いの前借りや増額を求められることなど、滅多にないことでした。

やすやすと請け合うべきではない、と思ったのですが。

(どうせ蓄えは十分にあるんでしょー? 一回や二回くらい、大目に見てあげなさいよ)

そんな胡乱な言葉が、どこかから聞こえてきたのです。目の前のペットたちが発したものではなさそうですし、どんなに気配を探ってもこいしの姿は見当たりませんでした。

私は努めて、冷静であろうとしました。

「……陳情の理由は嗜好品の購入ばかり。前借りを認める理由にはなり得ないわ。今日は出かける用事があるから、戻ってくるまでの間に本当に必要なものなのか考えてごらんなさい」

ペットたちは口をへの字に曲げて、部屋を出ていきました。これは少々、長引きそうな予感がします。第三の眼が回復するまでは、取り合わないほうがよさそうです。

私はそう考え直して、部屋の片隅に目を向けました。

「すみませんね。お見苦しいところをお見せしてしまいました」

「あ、いえ」

そこには耐熱スーツでがっちりと身を固めた小鈴、それから着付けを手伝うお燐がいました。はた目には誰かもわからないほどです。

「少々重いですが、我慢してくださいね」

「皆さんはその格好で大丈夫なのですか?」

小鈴が私たちの姿を見まわします。私は女将姿ではなくいつもの着慣れた水色のシャツと薄桃色のスカート、お燐も普段着の黒いビロードのワンピースでした。

「これでも妖怪ですからね。相当無理しなければ平気ですわ」

「な、なるほど」

私はそこで、小鈴が手にしたメモ帳と筆記具に目をつけました。

「メモ類はスーツの裏にお隠しになるのをお勧めします。焦熱地獄では燃えてしまいますし、寒冷地獄では凍ってしまいます。なるたけ記憶にとどめ、あとで書き起こすのがいいでしょう」

「さ、さすがに鬼が仕立てたお台帳とかはないですよね……」

「大丈夫ですよ。地獄での体験は強烈極まるものですから、忘れたくても忘れられませんわ」

お燐が車椅子を引いてまいりました。私はそれに乗り移ります。

「それでは出発しましょうか。身体に変調の兆しがが見えたら、すぐに申し出てくださいね?」

§

人気のなくなった私の部屋で、女苑が机の影からひょっこり顔を出しました。

「ふーむ、どうにも手強いわね」

ペットたちは女苑にとって、ヤマメやパルスィに比べればイージーな相手であったようです。しかし彼女らから剥ぎ取れた財運はごくごくわずかなものでした。

「あいつらの財布の紐は、あの家主が握ってると見て間違いなさそうだわ。しかし給料ではなく『お小遣い』とはねぇ。ここも相当なブラックってことかしら」

代わりに福利厚生を充実させておりますので。

「しかしあの家主はどうしたものかしら。私の心は読めてなさげだけれど、甘言に惑う気配がないわ。ま、直接ほださないと効果は薄いんだけど」

入り口のドアノブをずらして、外へと出ます。通路には動物型人型交えて、多数のペットが行き交っておりました。

「まずは外堀を埋めてやるわ。あいつが館に戻ってくるまでの間に、あらゆるペットの物欲を開けっぴろげにしてやるんだから」

§

私たちは旧都を遠く離れ、かつての地獄であった場所を歩いておりました。

「この辺りは亡者に対し、釜茹でや火あぶりなどの拷問が行われていた場所です。この辺りは地獄でも比較的浅い層に位置しておりますので、それすらまだ軽い懲らしめではありますが」

拷問道具の類は撤去されており、かつての刑場はみる影もありません。しかしところどころに残る金棒のめり込んだ跡や血痕、そして断続的に吹き上げる有毒な瘴気が地獄の名残として残っておりました。

「まさしく地獄絵図の通りの光景だったのですね……」

「その通り。あれをごらんあそばせ。これから通過する、血の池地獄です」

赤黒く、そして向こう岸が見えないほどの池が私たちの前に広がりました。通り抜けるには真ん中に渡された人一人分の桟橋一本しかありません。

私は小鈴に先を行ってもらい、そのうしろで車椅子の車輪を注意深く通します。まあいざとなったら、車椅子ごと飛べたりするんですが。

「桟橋から身を乗り出さないように、お気をつけください。底はたいへん深いので、落ちたら溺れること請け合いです」

「泳げないのですか?」

「今はそんなことはありませんね。かつては岸に登ろうとする死者は、獄吏に追い立てられていました。それで結局、血の池で溺れる羽目になるのです」

「じゃ、じゃああれはなんでしょうか」

小鈴の指差す先で、血しぶきが舞っていました。跳ねる水面の間から、ときどき青白い影が顔を出します。苦悶の声を上げながら。

「あれはこの辺を漂ってる怨霊ですね。ああやって地獄の責め苦をあえて受け続けていれば、自分にも救いの手は差し伸べられるのではないか、と考える者がときどきおります」

「どうにか、なるんですか」

「どうにもなりません。現実は非情です。怨霊に対して蜘蛛の糸を下ろすお釈迦さまもいない」

手を差し出して、小鈴に進めをうながしました。泳ぐ怨霊は当然そのままです。

「放っておいていいんですか」

「逃げ出そうとしない限りは自由ですからね、あいつらは。むしろ、気に止めてはなりません」

「なぜですか」

「彼らへの懲らしめが『忘れること』だからですよ」

私たちは桟橋の段差や傾きに注意を払いながら、再び歩き始めました。周りにはさらに数体、溺れ続ける怨霊の影が見えます。

「彼らは生前、三途の渡し賃を与えられる程度の人徳すら得られなかった者たちです。いわば人々に『忘れ去られたこと』が、彼らの咎なのです。ゆえにその『個』については記録してはならない。覚えていても哀れんでも、嘲笑ってもなりません。彼らについて記録されるのは、せいぜい地獄から逃げ出そうとする者の『数』くらいでしょうか」

私たちは桟橋を渡り終えました。あとに苦悶する怨霊の声を残して。

「さて、次は寒冷地獄にご案内いたしましょう。そこはこの懲らしめの場よりもより過酷なところ。怨霊どもを気にかけてる隙などなくなりますわ」

§

それからしばらく、時間が流れます。

地霊殿の私の部屋の前では、私の帰りを待つペットたちが順番待ちの行列を作っていたのです。そのいちばん最後に、お空が加わりました。

「これはいったい、なんの騒ぎ?」

「実はペット生活にちょっと潤いが欲しくなって……ちょっとお小遣いを前借りしようと」

「ここにいる子たち、全員そうなの?」

「お空さんは、さとり様におねだりしたいものとかないの?」

お空が同僚を見下ろします。

次いで、腕を組みました。

でもって天井を見上げます。

「必要なものは……太陽が全て与えてくれる……」

「ロマンチック」

ずる、という音がお空のうしろで聞こえましたが、彼女は気がつきませんでした。

ややあって、濡羽の黒髪の間から女苑が這い出してきます。

「なんなの、この子は」

女苑はお空の髪にぶら下がったまま、様子をうかがいます。

「たしかに物欲を解放させてあげたはずよねえ……まあ、いいけど。これだけの数がいれば、家主も突っぱねるわけにはいかなくなるでしょ」

そこに私が帰ってきたわけです。ドアの前にできた行列を見て、さすがに眉をひそめました。

「私はゆっくり考えるようにと言いつけたつもりだったのだけれど」

「ゆっくり考えましたよお」

女苑は私がペットたちに取り囲まれたのを見計らって彼女らの足元を忍んでいき、私の足へと飛びつきました。

「さあ、財布の紐をこじ開けてやるわ。いよいよ年貢の納め時よ、サトリ妖怪!」

§

集まってきたペットたちに我慢をうながすまでの間に、小鈴が耐熱スーツを脱いで身なりを整え直し、お燐に紅茶を入れてもらうくらいの時間が経っていました。

私もお燐からティーカップを受け取ります。

「どうしちゃったのかしら、あの子たち」

「ここんとこ忙しかったですからねぇ。ストレス溜まってんじゃないですかい?」

(いい加減折れちゃいなさいよ。浪費はなににも勝る娯楽よー?)

……また誰かの声が聞こえたような気がしました。こいしはいませんよね。地霊殿特製のハーブティーを一度鼻から取り入れ、気持ちを落ち着けます。

人心地ついたところで、小鈴に目線をやりました。

「それで、旧地獄めぐりはいかがだったかしら?」

「ええ、とても稀有な体験だったと思います」

そんな彼女のかたわらには、メモ帳が置かれていたのでした。私が取り込んでいる最中に、少し手をつけていたのでしょうか。

「先ほどからずっとメモをつけてらっしゃいますけど、なにを書いているのですか?」

「ええ、レポートを書こうかと思ってまして」

「貸本屋と言ってらしたわね。地底の話を本にでもなさるおつもりなのかしら」

あわあわと空いている片手を所在なく握りしめます。

「そこまで大げさな話になるかどうかは。ご迷惑でしょうか?」

「とんでもない。むしろ地底の恐怖が地上に知れ渡るのは、私たちにとってたいへん重要です。記録とは、その最も簡便な手段でもありますので」

「記録、ですか」

小鈴が少し目線をうしろのほうに動かしました。やはり気になるのでしょうかね、あれが。

今や我が部屋の片隅は、殺風景な本棚でみっしりと埋まってしまっておりました。早いとこ片づけられるといいのですが。

「興味がおありですか?」

「あの、やっぱりあのあれって、日記、でしょうか?」

「ええ、普段は書庫に全て収めてあるのですけれども。鬼たちが書庫を補修したいと言うので、いっときだけ一部を私の部屋に退避させてあるのです。頻繁に見るわけでもないものですから、普段は置かないのですけれども」

小鈴の喉のあたりが、小さく動くのが見えました。

……さて、ここで一つ、彼女の背中を押して差し上げましょうか。

「あら、いけない。大事なことを忘れておりました」

右足に重心を預けて立ち上がります。そんな私を、小鈴がまじまじと見ていました。

「申し訳ありませんが、半刻ほど席を外させていただきますね。余興の準備がございますので」

「ああ、それじゃあ私も部屋に」

小鈴が腰を浮かせました。私はすかさず人差し指を口に当てます。

「申し訳ありませんが小鈴さん、この部屋でお待ちいただけませんか。秘密の準備なもので」

「え、ええ?」

「お茶もお菓子も十分に用意がございますので、どうぞゆっくりなさっていてください。お燐、また車椅子を引いてもらえるかしら?」

「かしこまりました」

小鈴は私のほうに手を伸ばしかけたまま、固まっておりました。構わず私とお燐は、部屋を出ていってしまいます。残されたのは、小鈴一人です。

というわけでほんの少し、残された小鈴の様子を見てみましょうか? 彼女は私たちが部屋を出ていってから五分ほどは、ハーブティーに口をつけるなどしておりました。が、そもそも私が席につく前からいただいていたものですから、そうたくさん口に入るものでもありません。あっという間に手持ち無沙汰となり、うしろの本棚をしきりに気にするようになりました。

「……読んではいけない、とは言ってなかった、よね?」

そう口に出したのは、彼女のなけなしの良心だったのかもしれません。当然、それに応える者は部屋におりませんでした。私は宿に向かっている最中でしたし。

「……まずいものを読んじゃったら、あとで謝ろう。そうしよう」

はい、やはり小鈴は私の日記に興味津々であったようです。いったいどんな経緯を経てあのこいしストーキング日記は完成するにいたったのか。大本のルーツを探れば、地底最恐の妖怪、古明地さとりの秘密にも迫れるかもしれないと。

背表紙の番号がなるべく若いものを探していきますと、律儀にも本は番号順に並んでいます。記念すべき日記帳の第一冊は、本棚の一番上、一番左端にありました。ご丁寧に作業用の脚立まで近くに置いてあります。

ゆっくりと引き出してみると、革装丁の下に綴じられた紙はこげ茶色を帯びており、相当に劣化が進んでいるのが見て取れました。慌てて開くとそのままボロボロ壊れてしまいそうな、そんな危うさを感じます。

ですが、小鈴も伊達に貸本屋を営んではおりません。赤子を扱うような手付きでテーブルに冊子を持っていくと、懐から手袋を取り出し身につけました。よく地底に持ってきてましたね。

息を殺しながらゆっくりと表紙を持ち上げます。小鈴はその一ページ目が見えてくるにつれ、鼓動が高まってくるのを感じました。

§

小鈴が危険な古書の開封に手を出しているのと同じころ、私たちは地霊殿の母屋を出て宿に向かっているところでありました。

「さとり様、余興の準備って言ってましたがなんのことです? 予定じゃ本居のお姉さんには、ペット演芸を見せることになってたはずですが」

「興が乗った、と言ったでしょう? その一環ですよ」

「それはいいんですが、前もってあたいらにも話しといてもらえると助かるんですがね……」

そうこう言っているうちに、大広間へとたどり着きました。私は入り口の手前で車椅子を降りて、片足と柱で体を支えます。

「あなたは、ほかにも仕事が残っていたでしょう? 先に戻って構わないわ」

「え、でも……支えがなくて大丈夫ですかい?」

「困ったことがあったら、仲居担当を呼んで助けてもらうわ」

「そういうことなら。くれぐれも無理はせんといてくださいよ」

お燐は空になった車椅子を押して、通路を引き返していきました。

……あとであの子には、謝っておかないといけませんね。

片足立ちで、大広間に入ります。仲居ペットたちが掃除を済ませてくれていたので、人気はありません。エントランスも十分に広いですが、あそこは多くのペットが常駐しています。

ここしか行くべき場所が、思いつきませんでした。

「なるほど。どういうことかと思ったら、厄介なのが憑いてたようです」

(なっ)

ペットたちの陳情にまぎれて聞こえてきた例の声が、ここならはっきり聞き取れました。

「読心ができないからとて、見つけられないと思ったら大間違いです。姿を現しなさい」

私を取り囲むように無数の弾幕が現れ、私に向けて殺到します。それらが私に衝突しようかというところで、そいつは私からすいっと離れていきました。

そいつは残りの弾幕を後退しながら避けていき、私と同じくらいの背丈の女へと変じて畳の上に膝をつきました。女苑が私に向かい、歯ぎしりしております。

「なぜ、ばれた!? 心が読めないはずなのに」

私が違和感に気がついたのは、ペットたちの陳情を受けている半ばでのことでした。

「読めないからこそ、気がつくのですよ。今の私にとって周りの環境は、人っ子一人通らない暗闇の中も同然なのです。そんな中でしきりに声をかけて来るようなやつに、気がつかないほうがおかしいってものですよ」

「も、盲点だった……」

「加えて、気配を消すやつを見つけるのは私の得意技でもあるのです。なにしろ私の家族には、完全に気配を消せるやつがおりますもので」

「あんたら、忍者の系譜かなにかなの!?」

あいにく、こいしの気配はどこにもありませんでしたが。

「さておき、ペットたちをそそのかしていたのはあなたですね? 私のペットを物欲まみれにした代償は高くつきますよ」

「はっ。手負いの妖怪が、なにを粋がってんのさ」

女苑が指輪だらけの手をポキポキと鳴らしました。

「わざわざ人気のない場所で声をかけるとは、愚かなやつだ。ここであんたをぶちのめして、我が操り人形としてくれよう」

「甘く見られましたね。手負いの妖怪をなめていただいては困ります」

私の足が、畳から離れます……はい、いざとなれば飛べると申し上げましたね?

女苑が両の拳を顔の前に構え、身を低くして弾幕をかわします。何発かは掠めていきましたが、ダメージにはほど遠いものです。

「ずいぶんと張り切るじゃないの」

「怪我の度合いなど、弾幕にさしたる影響はないということです」

女苑がギラギラした目をこちらに向けながら、拳を構え直しました。

「だが、そう長くは頑張れまい。いつまで飛ばしていられるかしら」

私も両手を構えて、それに応えます。

「試してごらんなさい」

§

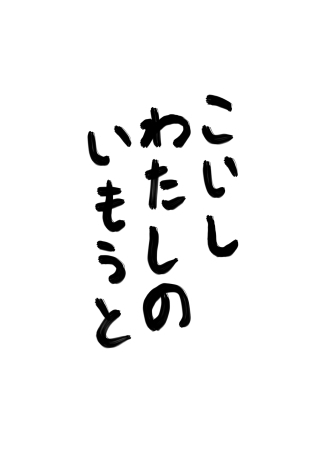

(※現代日本語に翻訳の上、筆致のみ原文を再現)

一ページ目を見た瞬間、小鈴は悲鳴が喉元まで登りかけました。

以前見た日記に比べると、たいへん稚拙で、荒々しい書体です。ところどころが直線的な筆致は、なにかを急いているようにも見えました。

「……なんなの、ほんとなんなのこの人。大昔からストーカーだったってこと? 最初の最初から妹さんの名前なんて」

しかも日記の体すらなしておりません。いったいなんの意図でこんなものを残してあるのか、小鈴には見当もつきませんでした。

しかし、ここで怖じけずいていては話になりません。呼吸を整え、次のページをめくります。

ページいっぱいに、これだけ書いてありました。やっぱり日記と呼ぶにはおこがましい何かでしかありません。

「また探してる……このころから妹さんはいなくなりがちだったのかしら」

眉間にしわを寄せて、さらに次のページへ。

肌が泡立って、服の裏地に触れる感じがしました。日記として書いたんだとしたら、それはもうただの気狂いですね。私のことですけど。

四ページ目、五ページ目、六ページ目もずっとこいし尽くしです。

「書きかたの練習帳……なわけはないよね。なにを思ってこんなに書き続けたのかしら」

小鈴もさすがに、日記が一冊まるまるこいしで埋まっているとは思いたくなかったでしょう。こいし以外のなにかが現れるのを待ち構えて、ページをめくり続けました。

そしてそれは、日記を三十ページほどめくり続けたところでようやく姿を現したのです。

並んだ文字をまじまじと見つめます。まだまだ稚拙ですが、読み間違いようがありません。

「どういうことなの……?」

こいしは私の妹。揺るがない事実です。ただ、それが日記として書かれていることに小鈴は違和感を覚えたようでした。

「これじゃあ、まるで……妹さんのことをこのとき初めて思い出したみたいじゃない……」

§

サイドステップを踏む女苑の姿が、私の目の前から失せました。

口の中から舌打ちが漏れ出ます。右半面を包帯で覆っていれば、そちらから襲ってくるのはしごく当然のことでした。右を向いたときにはもう、女苑の姿が目の前にありました。

「そら、まずは一発!」

黄金色のオーラをまとった拳が、お腹をめがけて打ち出されます。両腕を重ねてかばいますが、指輪がめり込んできてかなり痛いです。しかも追い打ちで顔にもう片方が飛んできました。

勢いつけて、うしろに飛びます。頬骨に痛みを覚えましたが、倒れるほどではありません。

距離をとって立ち上がりますが、女苑は拳を構えたままニヤニヤしておりました。

「弾幕密度はあるけど、ワンパターンだわ。パターンが見えちまえばこっちのもんよ」

困りました。一人にならないと誘い出せないとは思っていましたがなかなかの強敵です。

格闘戦の実力差は歴然。増して今は、女苑のトラウマ想起にも頼れません。けっこう大きな音を立てたつもりですが、こういうときに限って助太刀もなかなか来ないときました。お燐を早めに帰してしまったことが悔やまれます。こいしも早く来てくれないものかしら。

やむを得ませんね。この状況でも使える弾幕には限りがありますが、このまま戦い続けてもジリ貧となるだけです。こちらの切り札を出しましょう。

「スペルカード宣言」「ほう、何を出すおつもり?」

両腕を左右に広げて、弾丸をまきます。きっかり六十度ごとに、合計六発。しかしそれらはすぐに、私の周りでしぼんで消えてしまいました。

ま、こういう弾幕なんですけど。事情を知らない女苑が鼻で笑い飛ばします。

「もうガス欠かい? そろそろ仕留めさせてもらうわよ」

前屈みになって突っ込んできます。私は弾幕を適当にばらまきながら女苑を誘いました。

「それ以上近づくと、あなた死にますよ」

「なんだと?」

唐突に女苑が足を止めます。これまた戦士の直感ってやつでしょうかね……よりによって「罠」のすぐ目の前でした。

変化は一瞬です。先の弾丸が消えた場所で、突然の爆炎、爆風が巻き起こりました。女苑がつい鼻先で起こった爆発にのけぞります。

あとには畳のはげた焼け焦げ跡が、六つ出来上がりました。修理がたいへんそうです。

「脳符『ブレインフィンガープリント』。あなたの記憶力を試してあげましょう」

女苑が汗を流しつつ、シルクハットを直しました。

「爆弾に変化する弾幕だと? 今の一撃で倒し損ねたのは失敗だったわね」

「野良試合だろうと初見殺しをやるつもりはございませんので。一発は見せるのがマイルールなのです。それに、一度避けられた程度で安心するのは早いですわ」

「なにさ。所詮は動かない弾幕。場所さえ覚えりゃ済む話だわ」

「似たようなことを言っていた天狗が、撮影に五百リトライを費やしましたっけねぇ。ふふ」

新たな爆弾を、六発練り出します。

「せっかくですから、いいことを教えてあげましょう。ブレインフィンガープリントとは本来、記憶を想起した際に起こる固有の脳波のことを意味しています。私はそれを読み取ることで、あなたの記憶違いにつけ込むのですよ」

「今のあんたは心が読めないでしょうに」

すかさず私は唇を思いっきり持ち上げました。

「本当に、私が心を読めていないとお思いですか?」

「……なんだって?」

「二発目、設置します」

「なっ、ちょっと待っ」

待ってあげません。新たな爆弾が設置されます。

はい、当然ハッタリです。しかし疑いを持たせることくらいはできたでしょうね。あとは考えさせる隙を与えさせず、間断なき時限爆弾のどれかに引っかかってくれれば私の勝ちです。

それでどうにかならなければ……小鈴が鍵となるでしょう。

§

日記のページをめくるにつれて、少しずつ、少しずつ、こいしに関する記述は増えました。

「日を追って、こいしさんのことを思い出してるみたい。いったいあの姉妹の間になにがあったんだろう……生き別れとか? 事故とかがあったのかしら」

小鈴もいくぶんの考える力を取り戻しつつあるようです。やがて日記は難しい言葉やより多彩な文字、表現を使って書き進められるようになっていきました。

小鈴はいったん顔を上げ、窓の外を眺めます。庭園には赤青黄色の花が咲き乱れていました。

「まるで記憶をたどる旅のようだわ。こいしさんのことを忘れないようにするための」

改めて最初のページを思い出しますと、あれも気狂いのたぐいではないと思えてくるようになったのではないでしょうか。あれはこいしのことを忘れないようにするための戦いでした。紙と筆を揃え、文字の書き方を覚え、最初に書いたのがこいしの名前だったのです。

「しかも、とんでもない話が出てきたわね。サトリ妖怪は、さとりさんとこいしさんだけではなかったの? だとしたら、ほかのサトリ妖怪はどこに消えてしまったのかしら」

小鈴の胸は高鳴りました。これは幻想郷縁起にも書かれていないお話です。ひょっとしたらサトリ妖怪のルーツとか、そういう話に至るのかもしれません。

もはや惑う手つきもなく、ページをめくっていきました。

「……そして千三百冊ぶん、さとりさんは『思い出し』続けたのね」

背後に並んだいっぱいの日記帳を、小鈴は見上げました。

幻想郷縁起に記された、こいしの記述が思い出されます。無意識のまま行動するこいしは、一度視界から外れると消えてしまうばかりか、存在すら忘れられてしまいます。

「……じゃあ、さとりさんとこいしさん以外のサトリ妖怪は……」

消えました。

成仏することも地獄に送られることもなく、最も惨たらしい死を彼女らは迎えたのです。

あの、血の池地獄で溺れ続ける怨霊のように。

それは当然、私自身が眼を閉じても同じ末路をたどるということも意味しておりました。

本棚いっぱいに敷き詰められた日記帳は、こいしを思い出し続けると同時に、生かし続けるためであり、生き延びるための戦いでもあったのです。

つい最近まで。

たったの一人で。

地上に疲れ、旧地獄に落ち延び、鬼との熾烈な権力争いを経て地霊殿の主人に収まっても、ずっと、ずっと、ずっと。

小鈴のこめかみを、一筋の汗が伝いました。

地響きを感じたのは、その時です。遠くから、なにかのとどろく音が聞こえてきます。

「……地震?」

部屋の扉を開けてみますと、何人かのペットがエントランスへ駆けていくのが見えました。

§

体の中で、大きくなにかが脈打つような感覚が走りました。

怪我の痛みがすうっと引いていきます。そして。

(……本当に、しぶといわね。これで終わりにしてあげる)

聞こえてきたのは間違いなく、女苑の心の声でした。第三の眼が復旧したのです。しかし現在進行形で受け続けているダメージの回復までには至らないようでして。

つまり恐らくは最後になるであろうこの時限爆弾を、確実にぶち当てなければなりません。

「……爆弾の設置は終わりました。次の設置箇所は」

「おっと、もうその手は食わないわよ」

残念ながら、女苑にはまだ余裕がありました。コートに何箇所か焼け焦げの跡を作り、肩で息をしておりましたが、致命傷となる爆弾の直撃までには至れていません。

「あんたのハッタリは聞き飽きたわ。心が読めてるなんて嘘っぱちだ。そして爆弾の位置は全部覚えた! あとは弾幕の誘導にさえ気をつけてりゃ、恐るるに足りないわね」

「ほう……六発全ての配置を完全に掌握していると」

「答える必要はない!」

左右にステップを踏みながら距離を詰めてきました。二時方向八メートル、六時方向一五メートル、それから……あらあら、正確ですね。六発については。

では誘導開始です。弾幕を放ちながら後ずさりします。

「引っ掛けのつもりか? 知ってるわよ、その方向に爆弾はない!」

女苑の体が残像で歪みました。やはり余力十分。あっという間に距離を詰められ、苦し紛れに放った最後の弾丸も、首を傾けて避けられてしまいます。

次の瞬間には、背中から叩きつけられていました。呼吸が止まって、目の前に星が散ります。

視界が晴れると、私の上に女苑が馬乗りになっているのが見えました。私を見下ろし、指で螺旋みたいなお下げを梳き上げています。

「終わりだねぇ、主人。あんたのメンタルが強いのはわかってるから……このまま力づくで財運をむしり取ってやるわ」

「あなたは一つ、思い違いをしている」

女苑が口をひん曲げました。この期に及んでなお余裕ブッこいてんのが気に入らないですか。

「最後に投射した爆弾の数は六発ではありません。七発です。一度に六発ずつしか置かないという、あなたの思い込みを利用させていただきました。私はあなたが気がつかなかった七発目の爆弾が設置された場所に、あなたを誘導したのです」

「それもハッタリだわ。その場所がまさかここだとでも? だとしたらあんたも巻き添えね」

「では、試してみましょうか」

私は右の親指を人差し指中指と合わせました。さっきからハッタリハッタリと心の声がうるさいですが、構わず指を鳴らします。

何度目かの爆音が、大広間を満たしました。私たちの周りで。

女苑は眼を開けると、拳を打ち合わせて嘲笑います。

「は。やっぱりハッタリじゃないの」

「言い忘れてましたが。起爆のタイミングも私が定義できます」

「は」

女苑の右足を腕に抱えます。

「起爆コマンドを発信してから爆発するまでに、何秒かのディレイを与えることも可能です。それも、一発の単位で」

「え」

私が第三の眼を左手に抱えるのと、視界が真っ白く染まるのは、ほとんど同時でした。

§

最後に見えたのは、三日月型に口を曲げた私の顔。そして全身を襲う衝撃。

分神との感覚共有は、そこで強制的に切れてしまいました。女苑が青ざめます。

(分神が、破られた……!)

最後の爆弾で私も相応のダメージを負いました。しかし疫病神の地底侵略が橋姫宿場にも知らされれば、やりにくくなるのは間違いありません。

女苑の判断は、可及的速やかなる撤退でした。これまでもその逃げ足の速さが、女苑を幾多の窮地から救ってきたのです。

「どうしたの、顔色悪いけれど」

ふと我に返りますと、人間の女が一人、女苑を見下ろしておりました。そこは、幻想風穴の入り口。目の前にいるのはつい先ほど話を合わせて仲良くなったお客様の一人です。

「ああ、ごめんなさい、大丈夫よ」

と、愛想を振り撒きますが、内心は穏やかじゃありません。分神に続いて女苑自身も観光客を装い地底へと乗り込むつもりでしたが、予定変更です。頃合いを見計らって体調不良を訴え、そのままフェードアウト。その辺りが妥当な線でしょうか。

しかしお客様越しにかかってきた声は、その甘い公算を脆くも打ち崩してしまいました。

「お前、人間じゃないだろう?」

§

時間をほんの少し、巻き戻してみましょう。

「よく来たな、人間ども。地獄の入り口へようこそ……と、言いたいところだけど。性懲りもなくまた来たのか、お前ら」

キスメは幻想風穴に集まったお客様たちを、右から左へと見回します。誰も彼もが見知った顔でした。みんなキスメを見て囃したりはしません……この前の脅しが効いたのでしょうか、それとも彼女の妖力の高まりを人間ながら感じ取っているのでしょうか。

事実、キスメは自身が驚くほどに物覚えがよくなっていると感じていました。

「都度命の危険に晒されてるのに、物好きなやつらめ。おいお前、笑ってるのが見えてるぞ」

指を差されたお客様が咳払いします。人間を見る感覚もだいぶん鋭くなりました。手負いの獣みたく威嚇したり、問答無用で襲いかかったりする以外の接しかたを覚えた成果でしょうか。

とにかく今なら、もっといろいろなものが見えるに違いない。キスメはそんな気がしていたようです。そんなとき、その機会はいきなりやって来たのでした。

送迎用の桶を引き上げる手が止まりました。キスメの注意を引いたのは、お客様がたの片隅に集まっていた男女数人の集団です。

「ちょっと待てよ……お前、人間じゃないだろう? お前じゃない、その後ろにいるやつ」

人垣が割れ、一人のお客様が取り残されました。人参色の髪を上にまとめた女で、やっぱりリピーターとして見覚えのあるやつです。女の旅仲間と思しきお客様たちがざわめきました。

「人外の飛び入りはお断りだ。尻尾を巻いて逃げ帰りやがれ」

ずしん、ずしんと桶ごとキスメがにじり寄ります。女は左右を見回し、後ずさりしました。

「そんな、人間じゃないだなんて。証拠かなにかがあるんですか」

「証拠だと? では聞こう、連れのお前ら、そいつと連れ立って来るのは初めてのようだが」

キスメが女の連れらしき男女をにらみます。そちらも尻込みしておりました。

「いったいいつ、どこで、そこの女と知り合った。会って何を話した?」

お客様がたは顔を見合わせて、口々に言います。

「すぐ、そこで」「話が合ったものだから」

女はもはや逃げ腰になっておりました。

「た、確かに知り合ったのはついさっきですけど。そんなことで人外呼ばわりされるなんて、あんまり理不尽じゃないですか」

「理不尽、だって。ふ、ふふ、ふふふふ」

キスメは肩を震わせます。その手にはすでに赤く錆びた鎌が握られておりました。

「どうやらお前は思い違いをしているようだ。妖怪のやりかたを教えてやろう」

お客様がたがより遠巻きに逃げていきます。

「お前が人外でないなら、それでもよし。ただ、私の目についた。お前はそれだけの理由で、残る客どもに恐怖を与える役として死ぬんだ」

もはや迷いもありませんし、脅しで終わるつもりもありませんでした。どんと飛び上がり、ひとっ飛びに近づいて女の首筋へと狙いをつけます。

ガチンと、林の中に鈍い金属音が響き渡りました。

キスメは地上に降り立つと、自らの得物を眺めます。しばらくしてキスメの数メートルほどうしろに、折れた鎌の刃が突き立ちました。

目の前の女の様子は、一変していました。四本の指に指輪をはめた拳を振り上げたまま、キスメを半月のような目でにらみ据えております。

「ムチャクチャやるわね。こんなだから地底なんかに追いやられるんだわ」

「その地底に繰り返し立ち入った挙句、ヤマメやパルスィをそそのかしてたのはお前だろう。お前の噂は聞いてるぞ、疫病神め」

女は、女苑は髪を下ろすと手早く二つに結いました。

「土蜘蛛と、橋姫だっけ? あの二人はチョロかったわね。忙殺されてるところに手のかからないリピーターとして取りいったら、あっさり術中にハマってくれたわ」

「ヤマメも、パルスィも、人間との馴れ合いで疲れている。私がしっかりするしかないんだ」

どこからともなく現れた紫色のコートが、女苑の肩にかかりました。

「威勢の良いこと。あんたみたいな雑魚が、私の正体知ったところでなんとかなるとでも?」

「あんまり舐めるんじゃねえぞ。たくさんの人間を恐怖させてきた今の私は、前よりだいぶん強くなったんだ。お前の首で力試ししてやる」

サングラスを引っ掛けた女苑の額に、青筋が浮かびます。

「三下妖怪が、ナマを言うか。いいでしょう。返り討ちにしてやるわ」

「馬鹿め。帰るのはお前だっ!」

キスメは女苑の頭上高くに飛び上がりました。

§

全身の痛みでもって、意識が戻りました。

体にのしかかる重みはありませんでしたがズタボロです。おべべはズタズタになってますし、焼け傷だらけですし。よもや自分の弾幕で自殺未遂する羽目になるとは思いませんでした。

(いったい何事)(あそこに誰か倒れているよ)

ああ、ようやくペットたちが来てくれましたね。また心の声が聞き取れなくなっていたら、どうしようかと。とっさに第三の眼をかばったのは、我ながら好判断でした。

左右で重さの違う足音が、私に向けて近づいてまいります。

「さとり様!?」

私は首をひねって、お空の姿と畳の上に転がったボロボロの人形とを探し当てました。

「いったい誰にやられたんですか、鬼どもですか!」

私はそれには応えず、ただ床に転がった人形を指差しました。

「焼き払え」

「了解!」

まったく間断なくお空は制御棒を向けると、盛大にぶっ放しました。特大核熱弾が壁をぶち抜き彼方まで飛んでった跡には、人形など塵すら残っていませんでした。

派手にえぐれた庭園をしばし眺めてから、お空が私に振り返ります。

「……今の、なんかのお人形さんに見えたんですけど、よかったんですか!?」

その単純さに、今は感謝と敬意を表したいと思いました。ほかの人に頼まれたときは、もうちょっとだけ迷いましょうね。

「いいのよ、問題ないわ。あなたはよくやったわ、お空」

「そ、そうですか……」

「お礼に次のお小遣いは、少しおまけしてあげましょう」

「マジですか、やったあ! 買いたいものがあったんですよ……えーと……なんだったっけ」

「ゆっくり思い出しなさい」

あー、これはあれです。お空もほかの子同様にさっきのやつにそそのかされましたね、と。鳥頭もときと場合によっては悪くもないですね。

ほかのペットたちもどやどや大広間にやってきて、破壊の様子を見聞しております。その中に小さい影が入り込んで、鈴をコロコロ鳴らす音をさせながら近づいてきました。

「こ、これはいったいなんの騒ぎですか。これが余興の準備?」

どうにか体を起こして、小鈴を出迎えます。

「ああ、お構いなく。ちょっとやんちゃなのを退治していただけですわ。この様子じゃ退治された側にも見える? まあ、大捕物でしたからね」

「え? あの、まさか」

「まさかも何も、ばっちり見えております」

第三の眼に巻いた包帯を解いてみせます。我が第三の眼、第二の中枢はぱっちりと瞼を開き、小鈴を見やりました。

「あなたには良い恐怖をいただきました。おかげで回復が早まりました……心を読まなくてもわかりますよ。日記を読んだのでしょう?」

「いや、あの、私」

「謝る必要はありません。私から読ませるように仕向けたのですから」

私の前で小鈴が深々とうなだれます。開き直りましたね。読まれましたか、我が狂気を。

「いったいいつまで、妹さんのことを考えていらしたんですか?」

「つい最近までかしら。地上を追われて、地霊殿の主に任じられて、暮らしが安定するまで、ずっとやってましたから。必要ないと思えるようになったのは、こいしが上の妖怪や人間と遊ぶようになってからかしらね」

幻想郷縁起に記録されて、こころや菫子といったかたたちに存在が認知されるようになって以来、こいしの実存は強くなったように思えます。そのくくりで言えば、女苑もでしょうか。

まあ、それでもこいし探しは癖になっているんですが。

「何をびっくりしているのかしら。人間には測れない尺度? 私はそうは思いませんけどね。今すぐにでも大事にしていた誰かが目の前から消えようとしている。それを良しとしなかった結果が積み重なって、こうなったというだけですわ。ねえ、そうでしょう? こいし」

「お姉ちゃんは単なる過保護だと思います」

小鈴がいっとう驚いてますね。こいしは彼女のすぐ背後におりました。ようやくのお帰り。

「お客様が来ているのですから、ちゃんとご挨拶をしなさいね」

「そんなことより、上が面白いことになっているわ。ここのところパルスィのお宿に憑いてた疫病神が、キスメと喧嘩を始めそうなの」

なるほど、さてはさっきのやつの本体ですか。

「あなたが止めてあげればよかったのに」

「一生懸命やってる子を邪魔するのは悪くないかしら?」

「ヤマメとパルスィには?」

「伝えた。すごい勢いで飛んでったよ」

私は頭に巻いた包帯もほどきました。もはや動けないほどひどい怪我ではありません。妖怪本来の回復力が、ようやく戻ってきたようです。

「お空、お燐を呼びなさい。もう一度運び屋を頼まれてもらいたいの」

「了解で……いや、それには及ばないようです」

ガラガラと車椅子の音が近づいてまいります。騒ぎを聞きつけて戻ってきましたね。

(助太刀に向かうつもりなのかしら)

小鈴の声を心ざとく聞きつけました。

「どちらかというと、野次馬と言ったほうが正しいですわね……これから、私をこんなにしたやつの行方を追います。あなたも一緒に来ませんか?」

§

そのころの地上です。女苑は態勢を低くして上空を見上げておりました。空には満天の星空……ではなく、弾幕。

夕暮れどきの通り雨のように落ちてくる鬼火の群れを、女苑はごく小さな身のこなしだけですり抜けて行きます。そのまま空を見上げ、一点に狙いを定め拳を振りかぶりました。

「そこだっ!」

指輪つきの拳が桶の側面にめり込み、バキンといやな音を立てました。キスメは桶ごと吹き飛ばされますが、そのまま桶に閉じこもり地上をバウンドします。

「ぐっ……」

顔を出したキスメの額からは、血が流れ出しておりました。

女苑はそんなキスメを追い詰めるように、ゆっくりと歩み寄ります。

「確かに、威力はあるみたいだけどねぇ。だけど、あまりにも芸がなさ過ぎるわ。弾幕がことごとく、上から下に落ちるだけなんだもの」

キスメは桶の側板を割れんほどに握りしめます。ちょっとやそっと強くなった程度でどうにかなる相手じゃないことくらい、悔しいくらいによくわかりました。

「威勢だけはよかったけどねぇ」「誰か助けを呼んできた方がいいんじゃ」

そんなキスメの耳に、観衆と化したお客様たちの声が届きました。

歯を食いしばります。目の前の敵はおろか人間にもなめられては、これまでの繰り返しです。

土埃が宙を舞います。よりいっそう高く飛び上がり、鬼火を生み出しました。さきほどの数倍の勢いをつけて、鬼火とともに女苑へと襲いかかります……が。

「タイミングから何から同じだっつーの!」

落ちてきたところで、横っ面を思いきり張り飛ばされました。クリーンヒットです。あわれ、もはや受け身を取ることすらかなわず、再び地面を転がる羽目になりました。

キスメは寝返りを打って起き上がろうとしますが、頭がぐらぐらします。地面をつかむことすらできずにいると、女苑の声が間近に迫ってきました。

「さあ、もう終わり? ひとまずこれ以上抵抗できないようにその桶壊しとこうかしら」

キスメは震えました。これでは、あまりに代償が大きすぎる腕試しになってしまいます。

「待て!」

風穴のほうから怒声が響きました。ほぼ同時にキスメの頬へ女苑のブーツがのしかかります。

ヤマメが風穴から飛び出し、女苑をにらみました。

「やりたい放題やってくれたじゃないか。次は私が相手さしてもらうよ」

「それ以上近づくんじゃないよ。穴に戻らないと、もっとやりたい放題することになるわ」

糸を巻き出したまま、ヤマメが攻めあぐねます。

「この野郎……」

「まあ、お待ちなさい」

と、そこで私たちもそこへ間に合わせました。お燐がめっちゃ肩で息してますごめんなさい。少し遅れてお空が私の隣に着地。その腕には眼を回した小鈴が抱えられています。

私の顔を見て、女苑が血相を変えております。

「理不尽に早いなって思いましたね? どうも、半刻ぶりくらいでしょうか」

「数が増えようとも、やることは変わんないわよ!?」

ヤマメは私に構わず前に出ます。

「あんたキッシーに手を出してみな。三日三晩苦しんで死ぬ病に罹らせるよ!?」

「落ち着きなさい、ヤマメ」

私は逸るヤマメの肩に手を置きます。

「せっかくここまで頑張ったのです。最後までやらせてあげましょう」

「最後までって、キッシーにかい? あいつぁどう見ても虫の息じゃないか」

「まあ、見てなさい」

私はさらに前へ出るとパンパンと手を叩きます。お客様たちの、女苑の注意が集まりました。

「さて皆様ご覧あれ。そこにおわすは釣瓶落としのキスメ。生まれは徳川の治世の折か。まだ若輩の身なれど、井戸の中、木立の上に潜み、近づいた者の首を刈り落とす恐るべき妖怪です」

「そんな口上に何の意味があるんだか……」

女苑が鼻で笑っていますが、続けましょう。

「だから、その性質は凶暴とされる。しかしその本質は違います。全ては彼女が、人目にふれない場所を好む内向的な妖怪であるがゆえに」

ヤマメがこっちを見てます。なんてこと言うんだお前って思ってますね。彼女にはよく見えていないようです……女苑に足蹴にされたキスメの指が、ぷるぷる震え始めているのを。

「孤独を愛し、近づく者全てを遠ざけたい一心で、彼女は人間に牙を剥き続ける。全ては己の棲家を守るために作り出した精一杯の虚勢なのです」

「やめろぉ!」

女苑の足元で小爆発が起こって、女苑を吹っ飛ばしました。爆心地から桶がすっ飛んできて、私の目の前に降り立ちます。

「こんなとこで、そんなこと言わなくたっていいだろう!? あいつだけじゃなくて、人間どもだって聞いてんじゃないかよう!」

キスメがぼかぼか私を叩きます。わりと痛いです。こちらは怪我上がりなんですから、もう少し大事に扱ってもらいたいのですが。

「よろしい、元気ですね。その元気を相手にぶつけましょうか?」

指し示した女苑は、片膝を持ち上げ立ち上がろうとしているところでした。

「なんなの、この茶番」

「必要な茶番ですわ。周りをご覧なさい」

勝負を見守るお客様たちを、キスメに見せてあげました。その様子がこれまでと明らかに異なっていることに、気がついたようです。

みんな笑っております。しかし先日のリピーターみたいな、揶揄の混じった笑みとは違いました。一様に眼を細め、口を釣り上げたその表情ときましたら。

実に、成長途上のお子様を見守るかのような笑みでした。

その様子をキスメも察しまして、桶の中に深く顔を埋めます。

「やめろ、やめろ、そんな目で私を見るのはやめて」

「いいじゃねえか、別に。見方が変わったぜ」

そんなお客様の言葉を聞くとキスメは真っ赤な顔を桶から出し、気恥ずかしさを敵意に変じ、それを目下の敵に向けたのでした。

「くっそう!」

再度の爆発です。土煙を散らしながらはるか上空へと飛びます。対する女苑は立ち上がると……くるり、背中を向けたのでした。

「あんたたちだけで勝手にやってなさい。加勢が出てきたのにつきあうほど私間抜けじゃ……」

流星じみて落ちてきた鬼火が、女苑の行く手を阻みました。

「……とととっとっとっとっと!?」

通り雨から豪雨へと変じた鬼火の嵐が、女苑の八方を取り囲みました。雨の中での右往左往を強いられます。そこへひときわ重い弾丸が降り注ぎました。

「うおおぅっ!」

やたら野太い叫びが上がりました。三度の爆発かと思えるほどの落下音がこだまします。

土煙が晴れると、女苑とキスメが間近で向かい合っているのが見えました。

「……なんなのよ、今の弾幕。火事場のクソ力ってやつ?」

「違う」

女苑以上に、キスメ本人が困惑しているのがわかりました。自身の両手を見下ろしています。

「全身に力がみなぎってくるみたい。こんなの、初めて」

我に帰ったお客様がたから、歓声が飛びます。

「すげえぞ、釣瓶落とし!」「そのままやっつけちまえ!」

すかさず私も、キスメに声をかけました。

「あなたという存在は、この場の観衆に深く記憶されたわ。今こそ捲土重来のときです」

「やめてよ、こんなの。気恥ずかしい」

と、言い返しつつも今度は桶に潜りませんでした。前のめりになって女苑を見ます。

「けれど、悪くはない。今ならスペカの一枚も作れそうな気がする」

「たかが弾幕の量が増えただけでしょ。落ちてくるだけのパターンは変わってないじゃない」

「当然さ。そいつが釣瓶落としって妖怪だからね」

キスメと女苑のやり取りに割り込んできたのは、つい今しがた幻想風穴から顔を出した一角の鬼でありました。勇儀の姿を見て、女苑が舌打ちします。

「鬼まで出てきやがった」

「喧嘩の匂いに誘われてねぇ。せっかくだから私も助言をくれてやろう。おい、キスメよ」

思いもかけず鬼の四天王から声がかかりました。キスメのお下げがぴょこんと逆立ちます。

「釣瓶落としといや、確かに『落ちる』しか持ち味のない妖怪さ。しかしそのぶん『落ちる』ことに関しては誰にも負けちゃあいない。そのパワーだけなら鬼の一撃にも匹敵しよう」

キスメは丸い目をぱちぱち瞬きさせました。

「……本当?」

「鬼は嘘をつかん。だからその落ちる力を別のなにかに変えてやりゃあいい。そしたらきっと、そんなやつなんざ一ひねりだ」

別のなにか、という言葉にキスメもひらめきがあったようです。

「よし。やってみる!」

「しゃらくせえっ!」

女苑が不意を打つようにキスメへと殴りかかりました。間一髪、上空へ逃れます。

そのままさらに、高く、高く。

「は。アドバイスをきちんと聞いてたのかしら? 弾幕密度がちょっと上がっただけじゃない」

女苑は腰を落とします。これまでと同じく、落ちぎわを迎え撃つつもりです。しかもキスメの落ちる力をも威力に上乗せする黄金のアッパーカットで、文字通りの撃墜を狙っていました。

おびただしい数の鬼火が襲いきたります。女苑はその中から自分に当たりそうなものを瞬時に見極め、ほとんど上体の動きだけでそれらを避けていきました。

そこへ先ほど同様、鬼火とは異なる大きな影が降ってきます。ここまでは女苑のプラン通り。

「そこだぁっ!」

指輪のメリケンサックが影を直撃です。乾いた音を立てて影が砕け散りました。

しかし女苑の愉悦は、驚愕へと変貌します。

「ダミーだって!?」

骨片が女苑の足元にこぼれ落ちました。女苑が砕いたのはキスメが桶の中に持ち歩いている、威嚇用の人骨だったのです。

そこへ、本物のキスメが降り立ちました。ひどく歪んだ笑顔を浮かべて、女苑の目の前を通り過ぎていきます。すると次の瞬間には、縄が女苑の首に蛇じみてまきついておりました。

「しまっ……」

かばう暇もなく縄は女苑の首を締め付けました。再びキスメが上空に飛ぶと、手近な木立に縄を渡して再度落下。即席の滑車が縄を引き、女苑の体は地面から……引っこ抜かれます!

ああ、あれこそまさしく、地獄のヘッドハンティング――

カエルみたいな断末魔を残して、女苑の姿は木立の中へと消えました。代わりにキスメが地響きを立てて着地します。鬼火は消え失せ、生暖かい風が小枝を揺らしました。

キスメは顔を上げ、お客様たちを見回しました。

「あんたらも、首を渡してみるかい……?」

歓声を上げていたお客様たちが、いっせいにのけぞったり固まったりします。

それらを見て、キスメは目を細め上を向きました。すると。

「決まったな、キッシー! 格好よかったよ」

横合いからヤマメが飛び出してきて、キスメを桶ごと抱え上げました。そのまま頭をくしゃくしゃにされたものですからキスメはたまりません。

「ちょっと、やめてったら。見てるから! まだ人間どもが見てるから!」

「あらまあ、珍しくもキスメが人間の恐怖を集めてるわ。妬ましいこと」

パルスィもいつの間にかやって来て、キスメを抱え小躍りするヤマメを眺めておりました。

§

私はといえば、胴上げでも始めようかという雰囲気になっているその場から、いったん目を背けました。木立のひとつを見上げて、声をかけます。

「あなたも、お疲れ様でした」

上から、ぶちん、という音が聞こえてきました。人型をしたなにかが上から落ちてきて茂みに突っ込みます。ひとしきり咳き込んだあとで、女苑が立ち上がりました。

「……危うく首と胴体が泣き別れするところだったわ」

青白い顔で私を見上げました。首には赤黒い縄の跡がくっきりと残っております。

「さとり様、こいつヤっときましょうか? 遺恨を残すのはキスメにゃよくないですし」

お燐とお空が前に出ようとします。私は両腕で二人を留めました。

「これに懲りたら、二度と地底の者を相手に悪巧みしようなどと考えぬことです。ご覧の通り、我が軍は尖兵に至るまで精強ですわ」

「言われなくたって、もう二度と来るもんですか……」

正体がばれた時点で、疫病神の戦略的敗北は決定したようなものでした。腹いせにキスメを痛めつけようとしたものの、とんだしっぺ返しを食らった格好です。踏んだり蹴ったりですね。

第三の眼が、女苑の悔恨を読み取っていきます。私はその中に、面白いものを見つけました。おなじみのベージュ色したシャツ、黒い丸帽子。

「それから。こんな形ではなくお客様としてお越しいただけるのであれば、いつでもあなたを歓迎いたしますわ。愚妹がやらかしていることについても、聞かせていただきたいですしね」

女苑が片目だけを細めました。

「マジで言ってんのあんた。私疫病神よ? あんたの財も奪おうとしたのよ?」

「地底は嫌われ者の吹き溜まりです。地上の嫌われ者にも平等に、門戸は開かれておりますわ。それに、私に取り憑こうなどと考えたくもないのでしょう? 全部読みますしね」

女苑は私の目の前で、痰を吐き捨てました。

「冗談じゃない。サトリ妖怪と仲良くお茶だなんてまっぴらだわ」

と、首をさすりながら私に背中を向けます。私はそれを、無言で見送りました。

そんな私の耳に、女苑の声が届きます。

「でもまあ、あいつに受けた損害はそのうち請求しに行ってやる。耳揃えて準備しときなさい」

私は女苑の背中に、深々と頭を下げたのでした。

§

幻想風穴の前ではまだ祝賀ムードが続いていました。その場にいた妖怪たちも、人間たちも、風に乗って飛んでくる紙の切れ端のようなものに気がつきませんでした。

風上に立っているのは小鈴です。彼女はメモ帳を開いてはページを破り、さらに細かく千切って風に乗せていました。どうやらそれはよく見ると、私のことを書いたページだけを選んで捨てているようにも見えました。

「あら、捨てちゃうの?」「うわぁっ!」

小鈴のうしろに、こいしがいました。小鈴はしばらく心臓を高鳴らせながらこいしを見ていましたが、手を出してくるわけじゃないとわかるとメモ帳を破る作業に戻ります。

「……そりゃ捨てますよ。残すべきじゃないもの。阿求が縁起の記述をぼかしてる理由がよくわかったわ。そもそもあなたのお姉さんは、こんなものなくても十分に強いじゃない」

そうこう言っている間も、私が細かく砕けて飛んでいきます。

「そうかなあ? 思い出すのをやめるだけで、簡単に消えて飛んじゃう強さなのに」

「もう少しお姉さんに感謝するべきじゃないかしら。あの人が強いのは、あなたのためなのに」

「では、突然ですがクイズです」

本当に突然ですね。小鈴が片目を細めてあなたを見ていますよ?

「私が何者かを覚えてるのは、お姉ちゃんだけ。もしもお姉ちゃんの覚えていることが間違いだったとしたらー、本当の私はいったい誰なのでしょうか?」

「え……」

サファイアみたいなこいしの目が、動きを止めた小鈴を見ています。

「わかったでしょ? 所詮は私も、お姉ちゃんの狂気の一部でしかないの」

いたずらな風が、メモ帳の切れ端を再び宙に舞わせました。

「仮にそうだとして、あの人が自分の生きかたを変えるのかしら。それとも、あなたはあの人に変えさせたいのかしら?」

「どうかなあ。なんでここにこうしているのかも、とっくの昔に無意識の彼方だし」

こいしがくすくす笑います。

「はっきりしているのは、お姉ちゃんがあの生きかたを続けてる限り、私を全力で楽しませる義務があるってことだけよ。私をこのように作ったのは、誰ならぬお姉ちゃんなんだから」

キスメが勇儀に担がれるその周りを、風が巻いていました。かつて私であったメモの切れ端は、祝福の紙吹雪めいてキスメの周りを舞っていたのでした。

結 祭が終焉を迎えても

キスメが輝かしい勝利を手にしてから、しばらくたちました。

私は自分の部屋で執務机につき、一冊の帳簿を眺めていました。お客様の予約状況を記録するためのノートでした。

向こう一ヶ月ほど、まったく予定が書き込まれておりませんでした。

ついに来るべきものが来てしまった、という感じですね。閑散期。ようやく怪我も治って、お客様に恐怖を振りまけると躍起になっていた矢先にこの仕打ち。世の中ままなりませんね。

帳簿を閉じるのに合わせて、ドアが開きました。入ってくるお燐の心中も優れません。

「そう。橋姫宿場も閑古鳥なのね」

「これまでの盛況がもう嘘みたいですわ。仲居が真っ昼間から酒盛り始めるくらい、やばいことになってるみたいで。これはもう、あれなんじゃないですか」

「あの依神女苑が、新手の嫌がらせを思いついたと? 本当にそんなことするのかしら」

私の先読みに、お燐は渋い顔をします。

「あの日以来ですからね、それくらいしか心当たりがないじゃないですか。悪い噂を流したり旅費を巻き上げたりすりゃ、こちらにも間接的にダメージが来るし」

「いずれにせよ、原因調査は必要かしらね。あなたがあの子を疑ったのだから、きちんと裏を取ってきてちょうだい、お燐」

「うへぇ、藪蛇」

というわけでお燐はブツクサ言いながら、二回目の調査へと出かけていきました。そうして彼女が持ち帰ってきた情報は、疫病神とかまるで関係のない理由だったのです。

§

旧地獄めぐりツアーのブームにより、里の人間には大きな変化がありました。これまで里の外に出ることのなかった人間たちが、旅行という娯楽を覚えたのです。

この機運に乗じたのは、なにも地底の妖怪ばかりではありませんでした。私たちが内ゲバじみた客取り合戦に興じているうちに、私たちよりもっと人気取りに貪欲な連中が次々と観光客の誘致を積極的に行うようになっていたのです。

例えば架空索道なるカラクリを擁して、人々を神聖な領域に招待する山の神社。

例えば空を飛ぶ魔法の船を所有し、幻想郷のさまざまな場所に案内できる里のお寺。

例えば人間による人間のための幻想郷統制を打ち出し、体験修行もさせてくれる仙人の世界。

彼女らの提案するツアープランは、地底旅行の数倍は手厚い安全対策を前面に出しました。地底より魅力的な景勝を、手軽に楽しめました。そういった連中がこぞって宣伝に乗り出した結果、人里の中にツアーチケット販売所ができるほどの盛り上がりが起こっていたのです。

かくして旧地獄めぐりのブームは、お客様の奪い合いというまことに健全な理由でもって、あっさりと終焉を迎えたのでありました。

§

女苑との弾幕ごっこ以来、旅館の大広間は修理が行われないままで放置されておりました。小鈴を最後に、お客様が一人も来ていませんでしたので。

「橋姫宿場は畳むことにしたわ。元よりキスメの片意地に乗っかった結果だしね」

「そうですか」

私はその真っ暗な大広間の中で、パルスィと肩を並べていました。

「こちらのお宿はどうするつもり? 前のような大人数の客はとても望めそうにないけれど」

「そうですねえ。少人数の接待なら本館だけで事足りますし、維持にもコストがかかりますし」

バタンと背後で襖の開く音がして、外の灯りが射し込んでまいります。その中には何人かの人影も見えました。

「まあ、時間はたっぷりあります。この演目を見終わってからゆっくり考えましょう」

「そうね。ま、あんたんとこの問題だし」

久しぶりに大広間へ灯りが灯されました。やって来たのはヤマメ、勇儀、お燐にお空。馬鹿騒ぎの首謀者たちです。何人か抜けている? まあ、あとでわかりますよ。

舞台の正面にだけ、前もって座布団を並べておきました。そこへ来客が次々と腰掛けます。

「そこは空けといてくださいな。あとで来ますから」

「はいはい」

端の座布団を、二席ほど空けていただきました。その片方に、私も座ります。

待っていると、舞台も明るくなりました。袖からこころが楚々と現れて、頭を下げます。

「新作演目お披露目の場をいただき、感謝申し上げる。今宵の演目には一名、地底の妖怪にもご参加いただく。彼女がいなかったら、この演目は創れなかった」

こころの口上に、勇儀が茶々を入れます。

「長々しい御託は苦手だよ。とっとと始めておくれ」

「うむ、では始めよう。どうぞご照覧あれ」

こころがいったん下がると舞台の灯りが消え、お囃子が始まりました。スポットライトと共に再び現れたこころはいかつい男面をかぶり、ふてぶてしさを感じさせる大股歩きで中央へと進み出ました。先ほどとはまるで別人です。

「我は郷でも名の知れた大泥棒よ。聞けばこの先に地獄に通じる道があるという。どれここは一つ、地獄の鬼を相手にお宝をせしめてくれよう……」

太鼓が打ち鳴らされ般若の面、蛇の面が辺りを舞い、緊張が高まっていくのが感じられます。そこへ満を持してシテ方の登場です。舞台の上に桶が舞い降りました。

「待て。お前はどこへ向かうつもりだ」「よ、千両役者!」

勇儀がすかさず、キスメに声援を送ります。耳まで真っ赤にしながら口上を続ける本人は、たまったもんじゃありませんが。

あの女苑とキスメの対決のあとで、すぐにこころが飛んできてキスメその他観戦者の証言を集めて回ったそうです。なんであのときに限って見てなかったんだよ、とキスメは相当ご立腹だったようですが。ともあれ新暗黒能楽「釣瓶落とし」はあれよあれよと言う間に書き上がり、こうして私たちの前で初お披露目となったわけです。

女苑の名誉に配慮して、疫病神の役回りは野盗へと置き換わりました。しかしのらりくらりと釣瓶落としをやり過ごそうとする野盗とのやり取り、そして本性を現した野盗を戦いの末に打ち破る演目の大筋はあのときそのままです。特に首刈りの場面はこころの好演もありまして、なかなかの再現度に仕上がっておりました。

あのときそのままに舞台へ降り立つキスメの得意げな顔といったらありません。

ひとしきり拍手喝采を送ったのちに、勇儀が私に尋ねてきました。

「あれは、地上でも演じられるのか」

「恐らくは。だけど、キスメが常に帯同できるわけではないでしょうね。そのときは、こころさんが仮面を用いて釣瓶落としを独演することになりましょう」

勇儀が笑顔で舞台を見上げます。

「忘れられちまう妖怪の末路は悲惨なもんだ。きやつにも存分に恐怖をばらまける機会ができるのなら、他人ながらこれほど喜ばしいことはない」

「私もそう思います。ねえ、こいし」

「だといいのだけれどねえ」

と、隣に座る我が妹は、にこやかに笑いながら私の手を握り返してくるのでした。

(古明地さとりは図太く生きる 完)

なぜか旧地獄めぐりが大ブームとなってさとりが調子づいていたところ、不慮の事故で大怪我して心読めなくなった(その一)

しかも雇った地底妖怪が勝手に新しい宿を建てた(その二)

三 例えば凶悪な敵が彼女の財産を脅かしたとして

鈴奈庵の小さなカウンターで、小鈴はペンを走らせ続けておりました。眼鏡の下のその顔にはくっきりとしたくまが浮いています。

「あー、きっつ」

眼鏡を外して大きく伸びをすると、本を閉じてカウンターの下に追いやりました。

「八割……いや九割がこいしさんの話。残りの九分がそのほかの人の話、残りの一分がそれ以外って感じ。なんなのこの人。ストーカーかなにかかしら」

否定はしません。

「どれだけ妹さんのことが好きなのかしら。でも貴重な資料なのは変わりないし、もうちょっと翻訳は続けてみようかな。こんな記録、阿求の記憶にもさすがにないよね」

暖簾を揺らす光が、疲れた小鈴の目に入りました。

「ごめんください。絵草紙を何冊か借りたいのですけれど」

「はいはい。作者のご指名はありますでしょうか……」

入ってきたお客様は、先日地底の妖怪について調べようとしていた女でした。ひとまずのリクエストに応じて、本棚を探り始めます。

「どうでしょう。その後、地底の妖怪に関する資料は手に入りましたか?」

あちらのほうから話題を振られました。一瞬、カウンターに隠したあの日記のことが小鈴の脳裏をちらついたかもしれません。

「もうしわけありません、こちらも努力が及びませんで。思い余って旧地獄めぐりを実際に体験してみたりもしたのですが」

「まあ、本当に? どんな具合だったのですか」

「いやあ、陽気な土蜘蛛や橋姫に絡まれて、とても資料探しとはいきませんでした」

「あらあら。まあ気長に待たせていただきますわ」

そのあとは他愛のない世間話をしばらくして、紀行ものを何冊か見繕い、借用代をしっかりと前金でいただいたのちに女は鈴奈庵をあとにしたのでした。

さて、そのときはなにも起こらなかったのですが。小鈴がテーブルに広げた貸本の一部を片付けておりますと、その中に見慣れないものがありました。

一枚もののビラのようなものでした。鈴奈庵の貸本とは明らかに趣が異なります。

「なにかしら、これ。お客さんが忘れていったのかな……?」

拾い上げて一読すると、小鈴の顔色がみるみる変わっていきました。

「これは……」

§

鈴奈庵の裏手には、先ほど立ち去ったはずの女、すなわち女苑が佇んでおりました。

「うふふふ、結構結構。リピーター欲が強まってるのを感じるわ」

女苑の手には、さきほど借りた本に加えて何枚かのビラが握られております。

「あの子はもう少し背中を押したら、簡単に転がってくれそうね。まだ旧地獄めぐりへの興味は尽きてないみたいだし」

ビラをかついで歩き出します。

「ほかにも何人かいるけどあの子は間違いなく第一候補だわ。私の野望達成のためにも、頑張ってあがいてもらわないとねえ」

§

幻想風穴の途中にあるキスメの家に、木戸を叩く音が響きました。キスメが桶の中から手を出して、戸を少しだけずらします。

「どーも」

髪の長い女のダブルピースが、隙間から見えました。次の瞬間、キスメはおもむろに木戸を閉めて閂をかけます。扉の向こうから、こころの声が聞こえました。

「なぜ閉める。わりと傷つくぞその反応は」

「こんなとこまで来やがって」

「年がら年中余興をやってるわけではないからな。意外と暇なのだ。迷惑なら出直すが」

しばらくキスメは扉の前で固まっていました。こころの気配は消える様子がありません。

「……狭いし、お茶も出ないよ」

閂を再び上げます。こころは身をかがめてほら穴に入り込みました。

「なるほど、確かに二人入るには少々窮屈か。不便はないのか」

「狭いの好きだし。そっちのほうが落ち着く」

「なるほど……ん?」

こころは部屋の奥に目を止めました。二枚の写真を貼り出した、あの小さな書斎があります。

「あれは……」「触るな!」

近づこうとしたこころの前に、キスメが転がり出て道を阻みます。こころの頭には、金色の大飛出面がかかっておりました。

「すまない。大事なものだったのか」

キスメは髪の毛を逆立てて、こころを無言で威嚇するばかりでした。こころは腰を引きながらも首を傾け、キスメが背後にかばうものを見ようとします。

「写真か。紙にそのままの姿、真を写し取る。当代の技術は、だいぶん進んだものだな。ほかにキスメを写したものはないのか」

手負いの獣だったキスメの様子が、いくぶんしぼみました。

「ない……これだけ」

「もっと写真を撮ってもらいたいのか」

桶に深くキスメの顔が埋もれます。こころは首を横に傾けて、キスメの返事を待ちました。

「あると、嬉しい。でも、なかなか増えない。これだけしか写真がないのは、きっと、私が、弱い妖怪だからだ」

こころはうなだれるキスメを見ると、面を猿に替えて腕を組みます。

「キスメはひょっとして、名を上げれば写真が増えると考えているのではないか?」

ひょっこりと、キスメが桶から顔を出しました。

「違うの?」

うむ、と頷きキスメを見下ろしました。

「写真に限らず、記録というものは記憶を留めるために残すものだ。記録に残したくなるほどの記憶というのは、相応に強烈なものでなければならない。エモいというやつだ」

「何、それ」

「この前会った超能力者が、そんな風に表現していた。意味はわからん……さておき、記録されるためには記録者の感情を揺り動かす程度の力が必要だ。感動とか、笑いとか、恐怖とか」

キスメが桶を横に揺すります。

「それってやっぱり、私が弱いから記録されないってことにならない?」

「本当に違うのは、ここからだ。キスメは『記録される』ことばかりを少し考えすぎている。強い者が記録されるのは当たり前。だが、始めから強かったわけではない。彼らは『記録する』からこそ強くなったのだ」

ロウソクの炎が狭いほら穴の中で揺らめきました。

「……なにが、違うの」

こころの右手に、一本の扇子が現れました。彼女はそれを末広がりに開きます。

「能は民間の散楽を発祥とし、口伝のみで技術が伝えられていた。それを後世の演者が型を整え作法を書き残したことにより、光の能楽と、影の暗黒能楽に分かたれた。その間、およそ五百年か六百年と言ったところか」

「五百年」

「だが、記録されるを待つばかりでは、五百年では済むまいぞ。千年か、はたまた二千年か。キスメは釣瓶落としの武名が伝わるまで、どれだけ待つつもりだ?」

キスメの顔からみるみる血色が失せていきます。

「……じゃあ、どうすればいいのかな」

「簡単なことだ。己のことをいちばん理解しているのは、己自身だ」

こころは自らの胸板に手を当てました。

「キスメがキスメの記憶を頼りに、自らの記録を作り出すのだ。それは積み重なれば、いつか誰かの目に止まり記憶に変じるだろう。そこから始めるべきではないだろうかと、私は思う」

キスメが口を半開きにしたまま、凍りつきます。

ついでにこころも手を差し出したまま固まってます。

「……話が長くなったな。では、観察に入らせていただく」

こころはほら穴の隅にもどって、静かに正座します。キスメはそんなこころの姿を、しばらくの間眺めておりました。まあ、観察されててやりづらいのは、想像に難くありませんが。

キスメは一度うつむいてから、顔を上げます。

「いてもいいけど、代わりに一つお願いしてもいい?」

「なんでも言ってくれ」

§

焦熱地獄につながる岩場を、ガラガラガラガラと音を立てながら一つの影が疾走しています。男の甲高い悲鳴が、そこから聞こえてきました。

「ちょ、なにここ、暑いって! 死ぬ! 死ぬ!」

「せっかくだからいっちょ死んでみるかーい?」

お燐がお下げ髪を後ろになびかせて、猫車を押していきます。道は荒々しく削られた岩盤で、左右は煮えたつ溶岩の海です。生身の人間が長居してはいけない場所でしょう。

猫車に乗せられた男は、悪路にたびたび放り出されそうになりながら叫び続けました。

「本気で殺す気か! どういう神経してんだここの連中は!」

「お兄さん、スリルを味わってみたかったんじゃないのかい? 橋姫宿場のもそう言ってたよ」

「言ったには言ったが、拷問に遭わされるなんて聞いてねえ!」

そこで猫車が唐突に止まります。男はつんのめって、猫車から飛び出しました。

すぐ目の前には真っ赤な海が広がっております。男は声にならない悲鳴を上げて、猫車の上に両手両足を踏ん張って留まりました。

「畜生、客をこんな扱いしていいのか! 戻ったらただじゃすまねぇぞ!」

「そいつは、いけないねぇ。口封じしとく必要があるかな?」

お燐が猫車の取っ手を持ち上げました。男の体がずり下がります。

「ぎゃああああああ!」

もはや足は猫車の外に出て、踏み止まる用をなしておりません。大汗流して両手だけで猫車に捕まる男の耳に、お燐が顔を寄せました。

「お兄さん……なんか勘違いしてないかい? ツアー参加者の注意書きにもきちんと書いといたじゃないか。心の弱いやつはツアーに参加しちゃいけないんだよ?」

「そ、その言葉と今の状況にはまるで関連がねえ」

「さーてもうちょっと角度つけてみよっかー」

「ちょ、やめて! 本当に落ちるからやめて!」

もはや猫車の荷台は直角に近づいております。

「お兄さん、俳句の心得はあるかい? 力尽きる前に詠んどいたほうがいいね」

男が荷台ごとがたがた震え始めました。

「ゆ、許して」

「んー何? よく聞こえなーい」

汗と涙とその他もろもろで顔をくしゃくしゃにしながら、男が渾身の句を読みます。

「許して下さい! もうナメたこと言わないからゆーるーしーてえええええ!」

§

前日から逗留なさっているお客様は、人里では米屋の大旦那をしていたというかたでした。現在は仕切りの一切を息子夫婦に任せ、体の自由が利くうちに地獄を見ておきたいと思って、地獄めぐりに申し込んだといいます。

そのお客様は、地霊殿の中庭で奇妙なものを見ることになりました。

お燐が猫車を押して、母屋へと向かうところです。荷台の上には、真っ赤な顔をして力なく横たわった男が乗せられていました。お客様が懐からハンカチを取り出し、汗をぬぐいます。

「あれは、いったい……?」

見学に付き添っていた私から、そいつの正体について教えてあげました。

「他の宿場からの委託客ですわ。ずいぶんと威勢のいいことをおっしゃっておいででしたので、焦熱地獄にお連れしたところでしょうか」

橋姫宿場がモンスターカスタマーを押し付けてくるのは、予想できなくもありませんでした。あちらが踏み切れなかった最後の一線を、私どもが迷いなく越えた次第です。まあ一種の罰ゲームみたいなものと捉えられれば、地霊殿にも橋姫宿場にも悪いことはないでしょう。たぶん。

「わ、私もあれに参加させられるのかね……?」

お客様が、私とお燐の背中とを交互に見ながら尋ねます。

「ご心配なく。あれは一種の度胸試しのようなもので、希望者にのみご提供させていただく、特別サービスですわ。お客様もご希望とあれば……」

「いえいえ、とんでもない。私は地獄というものの恐ろしさを思い知りたくて来たが、今すぐ死にたいわけではないよ」

「賢明なご判断ですわ。明日の旧地獄めぐりは、耐熱スーツをお貸しした上で、万全の体制でご案内させていただきますので、どうぞご安心くださいまし」

宿賃を跳ね上げてからこれまで、地霊殿を訪れるお客様は礼節をわきまえたお人ばかりになっております。ご覧の通り、なにかしらの哲学的な意義を求めて来ているかたが多いですね。以前のような、ペットを不用意に刺激するお客様は一切来なくなりました。私やペットの負担は減って、たいへん助かっております。

例の地獄タイガーを刺激したやつも、あのお客様と同じ目に遭わせてやればよかったかしら。

まあそういうわけで地霊殿は今のところ、宿としては平穏な経営を進められていたのでした。この際、こいしもそろそろ帰って来てはどうかしら?

§

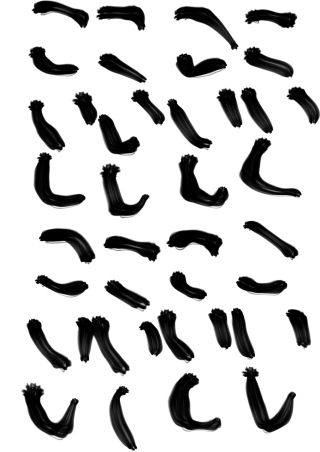

一方幻想風穴では、新たな戦いに勤しむ者がおりました。

目の前には、一枚の半紙。それをにらむキスメの右手は、小刻みに震えていました。

ゆっくりと筆を半紙に近づけ、左から右へと筆を運びます。

今度はそこから少し筆を下に動かして、もう一度左から右へ。

「むぅ」

半紙の上に横線が二本、引けました。しかし線は近づいたり遠ざかったり、とても綺麗に見えません。その隣には流麗な流れで「きすめ」と書かれた手本があります。残念ながら「き」の二本線ですら、似ても似つきませんでした。

すでにキスメの額には、すごい汗が浮いております。筆を硯に置いて、一息をつきました。

「難しい……」

「最初は誰しも初心者。始めから手本通りに書こうと、上手くあろうとする必要はない。何度も繰り返して、筆の使いかたを覚えるんだ」

キスメの隣に座るこころが、そんなことを言います。

「自分の名前も書けないんじゃ、いつになったら書けるようになるのかわかんないよ」

「しかし、誰かに書いてもらえるのを待つよりかはずっと早い。私とて、いつまでもキスメの代筆をしていられるわけではない。自分で書けるようにしておくべきだろう」

「むぅ……」

桶を揺らしてちゃぶ台にもたれかかります。キスメが観察の代償としてこころに頼んだのは、読み書きの不慣れな自分に代わって釣瓶落としのことを記録してほしいというものでしたが、なんだかおかしな方向に転がってしまったようです。

「キスメには、みなに恐れられる妖怪になりたいという大目標があるのだろう? ならばきっと上手くなる。目標を見失わない限りはな」

「そうかなぁ」

間違いない、とこころが胸を張ります。

「名前の書き方を覚えたら次は平仮名を全て覚えて日記を書けるようにする。記録の第一歩だ。それに慣れたら片仮名や漢字を使えるようにしていき、もっと長い文章を書けるようにする。そうしたら、次はいよいよ自叙伝だ」

「ジショデンってなんだ?」

「自身の生い立ちから現在に至るまでの記録を書物に記したものだ。内容がよければ、多くの者に読んでもらえる可能性もあるだろう」

「みんなに読んでもらえる……」

キスメは天井を見上げて、自伝が地底中で読まれている様子を彼女なりに思い浮かべました。鬼は論より拳を好む荒くればかりですが……そんな連中にも読まれるものを書くことができたなら、どんなに素敵なことでしょうか。

「……私もそういうの書いてみたい」

「ならば練習あるのみだ。筆使いは反復しないと絶対に上手くはならん」

「頑張る……!」

キスメは再び筆を取り、名前の続きを書き始めました。それは大変に地道で、また遅々とした行いではありましたが、一人の妖怪が確実に変わり始める第一歩でもあったのです。

§

阿求が鈴奈庵に入っていくと、何日か前に見たのと同じものがカウンターの裏手に置かれているのが見えてしまいました。カウンターに座る小鈴に目をやります。

「なんだ、あんたかい」

「またツアーに行くの?」

「前の内容がちょっと物足りなかったのは、事実だからね。今度はちゃんと地霊殿まで行って、古明地さとりとかのこともちゃんとレポートできるようにするわ」

阿求は頬に手を当て、小鈴を見ます。またしても自分の言葉が彼女を刺激してしまったのかとでも思っているのかもしれませんね。

「旅費は大丈夫なの?」

「大丈夫になったわ。こういうものがあるって知ったからね」

小鈴は口角をいっぱいに持ち上げて、阿求に一枚のビラを見せました。阿求がそれを一目見て、見出しを読み上げます。

「地獄リピーターサービス?」

「一回でも地獄めぐりツアーに参加したことあるお客さんなら、割安の値段で地霊殿に泊めてくれるんだって。これを使えば、もう一回くらいは地底に行けると思うわ」

「うん、それは説明されなくてもわかるんだけど……」

阿求がこめかみをつついて記憶をたどります。

「……こんなチラシ、初めて見たわ。これ本物なのかしら?」

「阿求の家柄じゃ、世俗のチラシなんて回ってこないんじゃないの?」

「そうかなあ」

まあ、当然でしょうね。そのチラシは離れを承る代償の一環として、私たちが橋姫宿場に置かせていただいているものですから。誰かがチラシを持ち帰るとしたら、それは橋姫宿場を訪れたお客様、リピーターになるかもしれないお客様です。それを人里からほとんど出ることのない阿求が見ているはずがありません。

「まあ、見てなさいよ。今度はきっと、阿求の記憶にないこともレポートにしてくるからね」

「……私は忠告はしたからね?」

やっぱり止めても無駄なので、阿求は成り行きに任せることにしました……が、口元に手を当てて小鈴を見る様子はまだ釈然としていないことがあるみたいです。

(なんか変ね……いくら割引があるとはいえ、小鈴ってばこんなに財布の紐が緩かったかしら。旅行よりなにより、稀覯本の収集に全力を尽くしてる貸本屋の鑑みたいなこの子が、立て続けに旅行へ行くだなんて……)

§

その鈴奈庵の陰では、女苑が中のやり取りを聞きながら笑っていたのです。

「順調にいってるようでなにより。多少は私の近くにいたんだから、気も大きくなるわよね」

さすがは財運を奪う疫病神ということでしょうか。もっとも、最近の女苑は財を失っても困らない相手にしかこの能力を使っていないようですが。

「これで地霊殿への『足』は確保できたかしら。あとはうまいこと分神をあの子の荷物に紛れ込ませて地霊殿に潜入、偵察。あわよくばある程度やつらの財運にダメージを与え……」

「そんなにうまくいくものなのかしら?」

血走った目を背後に向けると、拳を思い切り打ち出しました。風を巻いたパンチがこいしの帽子をかすめていきます。

「危ないなあ」

「あんたいったい、どこから聞いてたのよ」

こいしは人差し指を、自分の頬にあてました。

「んー、あなたが地底の入り口で人間を見張ってたあたりからかな?」

表通りを誰かが通り過ぎていきました。

「最初の最初からかよ! するってぇと、私が橋姫宿場でなにをやっていたのかも」

「うん、面白そうなことやってたね? ミニサイズのあなたが」

「筒抜けかよ……やっぱりあんたは、一番最初に始末しとくべきだったわね」

女苑が指をボキボキ鳴らしております。そんな彼女を目の前にしても、こいしは手を後ろに回して平然と笑っておりました。

「私は別に、あなたのやってることを告げ口なんかしないわ?」

「どうだか。私が地底を蹂躙するのを、黙って見ているつもりだとでも?」

「私はたぶん、そのつもりだと思うわ?」

「推測」

話にならないとばかりに、女苑は拳を作りました。しかしその足は、こいしに向けて動こうとしません。戦士の勘的ななにかが、彼女を押しとどめているのでしょうか。

「だってあなたじゃ、どう頑張ったってお姉ちゃんには勝てやしないもの。あの人にあなたが取り憑く隙なんて、どこにもないのだから」

「どこまでもなめられたものね。あんたの姉は今、心が読めないらしいじゃないのよ。それを私がカモにできないとでも?」

「そうよ? だってお姉ちゃんが強いのは、心が読めるとか読めないとかまるで関係ないもの。あの人がどうして並み居る鬼どもを差し置いて、怨霊の館のあるじをやってられると思う? つまりは、全員蹴落としたからよ」

女苑が肩幅を縮ませました。背筋を冷風が走ったみたいな感覚を覚えたようです。

「あなたがあの子を使って地霊殿に攻め込むなら、覚悟を決めたほうがいいわ。お姉ちゃんは、本気で危害を加えてこようとする相手にはまるで容赦しないから。負ければ地底に入る気すら失せるくらいに、打ちのめされる羽目になるわ」

「上等じゃないのよ。根こそぎひっぺがして路頭に迷っても、文句言わないでちょうだいよ」

「楽しみねえ」

なにが楽しみなのかよくわかりませんが。くすくす笑いながら、路地の奥に去っていきます我が妹。女苑もそれを深追いしようとはしませんでした。今は鈴奈庵の監視が大事です。

「気に入らないわね……どれほどのもんか、見てやろうじゃないのよ」

歯ぎしりしながらコートに隠した分神人形をもてあそぶ女苑でありました。

§

キスメが風穴を降りていきますと、橋姫宿場の一角に妙なものを見つけました。

鬼の一団が宿場の建屋を見上げ、なにごとか話し合っている様子です。大工道具を手にした者もおります。これはもう、宿場に対してなんらかの改装が行われると見て間違いありません。

「あんなこと始めるなんて、パルスィは言ってたかな……?」

玄関の前に降り立ちまして、そのあとはごろごろと廊下を進みます。曲がり角を測ろうと桶から顔を出してみると、またおかしなものがあります。

T字路に、大きな額縁がかかっていました。猛火の中を血まみれの亡者が歩く様子を描いた、地獄絵図です。誰が描いたものかはわかりませんが、黒い漆の立派な額縁に入っているうえに、大の大人が両腕を広げても収まらないほどの大きさがありました。

「いつの間に買ったんだろう……?」

首を傾げることばかりです。どうにもパルスィに事情を聞かないと、収まりがつきません。さらに桶を転がして事務室に向かいますと、ヤマメとパルスィの声が聞こえてきました。

いつにも増して、語気が荒いように感じられました。

「いったいどういうつもり? あんな大きな絵を買う余裕なんかこの宿にはないことくらい、あなたならわかってたでしょうに」

「いやあ、なんかさ、廊下が寂しかったかなと思ってね。家具屋を見て回ってたら、急にいいかもって思えてきちまって。まあ、ああいうのが一枚あっても悪くはなかろう?」

「よくないわよ」

キスメは一度、耳をこすりました。どうやら地獄絵図に手を出したのはヤマメのようです。

「パルこそどうしちまったんだ? 増築は思いとどまったんじゃなかったのかい?」

「それがどうにも、地霊殿の余裕が妬ましくなってしまったのよ。客足は好調を維持してるし、それなら一回くらい増築するのもありかなって」

「よかあないよ。仲居の負担は増すばっかりさ。どうするつもりだい。増員となれば、そっちのほうでもお金がかかるんだよ?」

キスメは木戸を開けました。ヤマメとパルスィが、ソファーで向かい合っています。二人はいっせいに、キスメのほうを向きました。

「や、やあ、キッシー」

「二人とも、大丈夫」

キスメは自分の目の下を、片方ずつ指さしました。

「ここんところが、真っ黒」

ヤマメとパルスィが、揃って目をこすります。

「……休む暇なんて、とてもないからねぇ」

「まあ、それくらい盛況ってこと。良いことだわ」

キスメは二人をよそに、うしろの事務机まで回り込みました。机の上によじ登り、書類の束から出納帳を取り出します。

「ど、どうしたの」

パルスィの問いかけには答えず、出納帳をめくり始めました。一ページ一ページに、数字がびっしりと並んでいます。こころから書きかたを教わっている今ならば、キスメにはそれらの意味がなんとなくわかるような気がしいたようです。

「収入? は大して変わってないけど、支出? はどんどん増えてるね」

パルスィがうめくような声を上げました。

「いろいろあるのよ。人件費とか、増えるいっぽうだし」

「この特別費? っていうの、なに。どんどん増えてるけど」

ヤマメがパルスィに肘鉄を入れました。

「まあ、たびたび、内装に手を入れてるからね」

キスメは出納帳を閉じ、机から飛び降ります。そのまま事務室の入り口に向かいました。

「おい、キッシー。どこに行くんだい」

「外の鬼さん、宿を建て増しにきたんでしょ。なしにしてもらえるように、お願いしてくるよ」

事務室が騒がしくなりました。引き戸に手をかけたキスメの肩を、パルスィがつかみます。

「ちょっと、待って。どうして、あなたが」

「だって、二人ともおかしいよ。そんなにお金の使いかた、荒かったっけ?」

「適切な出費よ。この宿をよくするための」

「本当に? さっき二人で喧嘩してた話は?」

キスメは二人を見上げました。ヤマメもパルスィも口を引きつらせながら、お互いを見ます。

「と、とにかくここは私たちに任せておいてちょうだい。よくよく考えたらあの地獄絵図も、そんなに悪くないような気がしてきたわ」

「そ、そーだろ? 増築もありっちゃありかなと思ってたところさ」

二人はソファに戻ります。キスメはパルスィに桶を抱えられたまま、離してもらえません。

「それじゃ、定例の役員会議を始めましょうか……」

§

同じころ。旧都の街道を、お燐が走っておりました。

猫車に幌をかぶせて突っ走る光景は、それほど珍しいものでもありません。道行く鬼たちにちょっかいを出されることもなく、お燐は地霊殿の前まで猫車を運んでいったのです。

地霊殿の近くに鬼たちがやってくることは、通常滅多にないことでした。お燐は門前に猫車を停めると、そこで幌を取り去りました。

「そらお姉さん、もう死体のふりしなくても大丈夫だよ?」

荷台の上では、荷物を抱えた小鈴が岩天井を見上げて目を丸くしています。

「……こんな運ばれ方するのは予想してませんでした」

「生臭くなかったかい? いちおうちゃんと洗ってはおいたんだが」

「普段は何を運んでるんですかね……?」

さて私はといえば、そのやり取りを聞きながら門前で待ち構えておりました。やはり女将自らお客様をお出迎えしないと、格好がつきませんので。

「ようこそ地霊殿へ、本居小鈴さん。私が主人の古明地さとりです。暗くて不吉な場所ですが、どうぞ楽しんでいって下さいね」

「外出てきて大丈夫ですか、さとり様?」

「いいのよ、無理するしないとか怪我に関係あるかっていうとそうでもないし。ほら、こいしもお客様に挨拶をしなさいな」

小鈴が周囲を見回します。今回もいませんか。家出が長いですね。

「こいし……妹さんの、ですか」

「あら、よくご存知で」

「はいあの、私地上では貸本屋を営んでおりまして。実はお渡ししたいものが」

と、小鈴はその場で荷物を漁り始めました。取り出したのは件の日記帳です。

「あら、それは」

「菫子さんからの預かりものです。直接お返しできてよかった」

「奇妙な縁もあったものですねえ」

小鈴から日記帳を返してもらい、ページをめくりました。

「大事なものなのですよ、この本。貸本屋と言いましたが、なんの本かわかりますか?」

「……いずればれると思うので告白しますけど。実はその、中を読んでしまいまして」

「え?」

正直驚きです。このときに私は、小鈴が持つ判読眼の能力を初めて知ったのでした。

「七月十三日に書かれていたことを覚えておいでですか」

「確か、妹さんのためにハーブを摘んだ日だったかと」

ハッタリではないことを確認して、天を見上げます。

「世の中には、いろいろな能力の持ち主がいるものですね。ちなみに私が今、読心ができないことはご存知でしたか?」

「お噂は聞いています。大怪我をしてしまったとか」

すぐさまそう切り返してきた小鈴の態度には感心したものです。隠しておけばばれずに済んだかもしれないのに、地底一の嫌われ者である私に対するこの誠意。好感が持てました。

そこで、ちょいとした悪巧みを思いついてしまったのでした。

「居心地の悪い猫車に揺られて、お疲れでしょう。客室にお連れいたしますわ。また、明日の旧地獄めぐりは私に案内させてくださいな」

「さすがにさとり様、そのお体ではどうかと」

当然、お燐が反応します。たった今思いつきましたからね。

「興が乗ったのよ。大丈夫、ちょっとやそっとじゃ死にはしませんって」

「そらそうですがねえ。心配ですから、あたいも同伴させてもらいますよ?」

「ま、いいでしょう。それでは客室に案内いたします……」

§

一度にお相手するお客様が減りましたので、客室は少々拡充を図っております。壁を抜いて二部屋を一部屋とし、床の間に掛け軸をかけたり飾り棚を作って生け花を置いたりして、高級感を醸した内装を整えました。私が小鈴を案内したのも、そういう客室の一つです。

「最初に館内を一通りご案内いたしますね。少々広くて迷うかもしれませんから。荷物はこちらに置いていってくださいな。抱えて歩き回るのは大変でしょうし」

「ありがとうございます。それではお言葉に甘えて」

スーツケースと手提げ袋が、部屋の片隅に置かれました。

「はぐれたら近場にいる仲居に気兼ねなく声をおかけくださいな。何か持っていくものは?」

「ああ、お構いなく。それではお願いします」

と、私たちはそろって部屋を出ていきました。残されたのは荷物だけです。

それからしばらくいたしまして、手提げがもぞもぞ動き出したのでした。

「……驚いたわね、あの娘。私に本のこと隠してたな?」

ミニチュア女苑が這い出してきました。客室をきょろきょろと見回します。

「分神作戦もだいぶんコツがつかめてきたわ。荷物を探られたときにはちょっと焦ったけど」

そこで、外から鍵が開く音がしました。慌てて女苑が身を隠しますと、うちの仲居ペットが部屋を整えに入ってまいります。

(さっそくカモの登場ね。まずはこいつを手始めに、全住人の財運をむしってやるわ)

なにも知らずに襖を開く我がペットに、女苑はそっと近づいていきました。

§

さて、再び橋姫宿場です。

会議が終わって事務室を出ても、桶を転がすキスメの顔はずっとむくれたままでした。

「……おかしい……」

ヤマメもパルスィも、普段とは見違えるほどの浪費ぶりです。押しかけるお客様への対応、わがまま盛りの仲居への対処が、彼女らをおかしくしてしまったかと思わずにはいられません。

こんなことなら、自分たちで宿をやろうなんて言い出さなければよかったかも。そんな思惑が、キスメの脳裏をよぎったであろうそのときでした。

なにかぴりっとした感覚が、キスメの体をさいなみました。お下げ髪をそばだてて、その正体を探します。周りは人の流れが途絶えた廊下だけです。

(人間じゃない。私ら妖怪でもない。なんか……別の気配が残ってる)

なにかつかみどころがなく、自分たちをあざ笑うかのような気配でした。なんでそんなものに自分が気がつけたのか。ほかのみんなは気づいているのか。キスメにはまだわかりません。

キスメは桶の向きをくるりと変えると、事務室に戻ります。机に飛び乗り、今度は顧客台帳を引っ張り出しました。

さまざまな名前な並んでいるのが、なんとなくわかります。その中には何人か、同じ人間の名前も見えました。それがリピーターというものだということも、わかったでしょうか。

「こいつらの中に、人間じゃないやつが混じってるんだ。きっとそいつが、ヤマメとパルスィに変なことを吹き込んでるに違いない。生かしちゃおけねえ……でも」

果たしてキスメは、そいつに勝てるのでしょうか? ヤマメとパルスィを手玉に取れるほどの相手に。キスメはそんな不安を、首を大きく振って散らそうとしました。

「今の私はだいぶん強くなっている。強くなってるから、あの気配に気がつけたんだ。きっとそいつの正体を暴くくらいのことはできる……ヤマメもパルスィも、そしたら目が覚める!」

どうやらこころと始めた書きかたの練習が、キスメにわずかな自信を与えてくれたようです。再び桶に収まると、事務室を飛び出しました。

「やってやるぞ、私だけで。地獄を荒らそうなんて、大それたことを考えた不埒者の正体を、私の手で暴き出してやるんだ!」

§

日付が変わりまして、私は自室でペットたちの陳情を受け付けておりました。

「お小遣いの前借りがしたいの? なにに使いたいのかしら」

「ええ、いろいろと入り用ができてしまいまして。なんとかならないでしょうか」

私はペットたちの顔を眺めます。あいも変わらず、彼女らの心がうまく読めません。増して毎月出しているお小遣いの前借りや増額を求められることなど、滅多にないことでした。

やすやすと請け合うべきではない、と思ったのですが。

(どうせ蓄えは十分にあるんでしょー? 一回や二回くらい、大目に見てあげなさいよ)

そんな胡乱な言葉が、どこかから聞こえてきたのです。目の前のペットたちが発したものではなさそうですし、どんなに気配を探ってもこいしの姿は見当たりませんでした。

私は努めて、冷静であろうとしました。

「……陳情の理由は嗜好品の購入ばかり。前借りを認める理由にはなり得ないわ。今日は出かける用事があるから、戻ってくるまでの間に本当に必要なものなのか考えてごらんなさい」

ペットたちは口をへの字に曲げて、部屋を出ていきました。これは少々、長引きそうな予感がします。第三の眼が回復するまでは、取り合わないほうがよさそうです。

私はそう考え直して、部屋の片隅に目を向けました。

「すみませんね。お見苦しいところをお見せしてしまいました」

「あ、いえ」

そこには耐熱スーツでがっちりと身を固めた小鈴、それから着付けを手伝うお燐がいました。はた目には誰かもわからないほどです。

「少々重いですが、我慢してくださいね」

「皆さんはその格好で大丈夫なのですか?」

小鈴が私たちの姿を見まわします。私は女将姿ではなくいつもの着慣れた水色のシャツと薄桃色のスカート、お燐も普段着の黒いビロードのワンピースでした。

「これでも妖怪ですからね。相当無理しなければ平気ですわ」

「な、なるほど」

私はそこで、小鈴が手にしたメモ帳と筆記具に目をつけました。

「メモ類はスーツの裏にお隠しになるのをお勧めします。焦熱地獄では燃えてしまいますし、寒冷地獄では凍ってしまいます。なるたけ記憶にとどめ、あとで書き起こすのがいいでしょう」

「さ、さすがに鬼が仕立てたお台帳とかはないですよね……」

「大丈夫ですよ。地獄での体験は強烈極まるものですから、忘れたくても忘れられませんわ」

お燐が車椅子を引いてまいりました。私はそれに乗り移ります。

「それでは出発しましょうか。身体に変調の兆しがが見えたら、すぐに申し出てくださいね?」

§

人気のなくなった私の部屋で、女苑が机の影からひょっこり顔を出しました。

「ふーむ、どうにも手強いわね」

ペットたちは女苑にとって、ヤマメやパルスィに比べればイージーな相手であったようです。しかし彼女らから剥ぎ取れた財運はごくごくわずかなものでした。

「あいつらの財布の紐は、あの家主が握ってると見て間違いなさそうだわ。しかし給料ではなく『お小遣い』とはねぇ。ここも相当なブラックってことかしら」

代わりに福利厚生を充実させておりますので。

「しかしあの家主はどうしたものかしら。私の心は読めてなさげだけれど、甘言に惑う気配がないわ。ま、直接ほださないと効果は薄いんだけど」

入り口のドアノブをずらして、外へと出ます。通路には動物型人型交えて、多数のペットが行き交っておりました。

「まずは外堀を埋めてやるわ。あいつが館に戻ってくるまでの間に、あらゆるペットの物欲を開けっぴろげにしてやるんだから」

§

私たちは旧都を遠く離れ、かつての地獄であった場所を歩いておりました。

「この辺りは亡者に対し、釜茹でや火あぶりなどの拷問が行われていた場所です。この辺りは地獄でも比較的浅い層に位置しておりますので、それすらまだ軽い懲らしめではありますが」

拷問道具の類は撤去されており、かつての刑場はみる影もありません。しかしところどころに残る金棒のめり込んだ跡や血痕、そして断続的に吹き上げる有毒な瘴気が地獄の名残として残っておりました。

「まさしく地獄絵図の通りの光景だったのですね……」

「その通り。あれをごらんあそばせ。これから通過する、血の池地獄です」

赤黒く、そして向こう岸が見えないほどの池が私たちの前に広がりました。通り抜けるには真ん中に渡された人一人分の桟橋一本しかありません。

私は小鈴に先を行ってもらい、そのうしろで車椅子の車輪を注意深く通します。まあいざとなったら、車椅子ごと飛べたりするんですが。

「桟橋から身を乗り出さないように、お気をつけください。底はたいへん深いので、落ちたら溺れること請け合いです」

「泳げないのですか?」

「今はそんなことはありませんね。かつては岸に登ろうとする死者は、獄吏に追い立てられていました。それで結局、血の池で溺れる羽目になるのです」

「じゃ、じゃああれはなんでしょうか」

小鈴の指差す先で、血しぶきが舞っていました。跳ねる水面の間から、ときどき青白い影が顔を出します。苦悶の声を上げながら。

「あれはこの辺を漂ってる怨霊ですね。ああやって地獄の責め苦をあえて受け続けていれば、自分にも救いの手は差し伸べられるのではないか、と考える者がときどきおります」

「どうにか、なるんですか」

「どうにもなりません。現実は非情です。怨霊に対して蜘蛛の糸を下ろすお釈迦さまもいない」

手を差し出して、小鈴に進めをうながしました。泳ぐ怨霊は当然そのままです。

「放っておいていいんですか」

「逃げ出そうとしない限りは自由ですからね、あいつらは。むしろ、気に止めてはなりません」

「なぜですか」

「彼らへの懲らしめが『忘れること』だからですよ」

私たちは桟橋の段差や傾きに注意を払いながら、再び歩き始めました。周りにはさらに数体、溺れ続ける怨霊の影が見えます。

「彼らは生前、三途の渡し賃を与えられる程度の人徳すら得られなかった者たちです。いわば人々に『忘れ去られたこと』が、彼らの咎なのです。ゆえにその『個』については記録してはならない。覚えていても哀れんでも、嘲笑ってもなりません。彼らについて記録されるのは、せいぜい地獄から逃げ出そうとする者の『数』くらいでしょうか」

私たちは桟橋を渡り終えました。あとに苦悶する怨霊の声を残して。

「さて、次は寒冷地獄にご案内いたしましょう。そこはこの懲らしめの場よりもより過酷なところ。怨霊どもを気にかけてる隙などなくなりますわ」

§

それからしばらく、時間が流れます。

地霊殿の私の部屋の前では、私の帰りを待つペットたちが順番待ちの行列を作っていたのです。そのいちばん最後に、お空が加わりました。

「これはいったい、なんの騒ぎ?」

「実はペット生活にちょっと潤いが欲しくなって……ちょっとお小遣いを前借りしようと」

「ここにいる子たち、全員そうなの?」

「お空さんは、さとり様におねだりしたいものとかないの?」

お空が同僚を見下ろします。

次いで、腕を組みました。

でもって天井を見上げます。

「必要なものは……太陽が全て与えてくれる……」

「ロマンチック」

ずる、という音がお空のうしろで聞こえましたが、彼女は気がつきませんでした。

ややあって、濡羽の黒髪の間から女苑が這い出してきます。

「なんなの、この子は」

女苑はお空の髪にぶら下がったまま、様子をうかがいます。

「たしかに物欲を解放させてあげたはずよねえ……まあ、いいけど。これだけの数がいれば、家主も突っぱねるわけにはいかなくなるでしょ」

そこに私が帰ってきたわけです。ドアの前にできた行列を見て、さすがに眉をひそめました。

「私はゆっくり考えるようにと言いつけたつもりだったのだけれど」

「ゆっくり考えましたよお」

女苑は私がペットたちに取り囲まれたのを見計らって彼女らの足元を忍んでいき、私の足へと飛びつきました。

「さあ、財布の紐をこじ開けてやるわ。いよいよ年貢の納め時よ、サトリ妖怪!」

§

集まってきたペットたちに我慢をうながすまでの間に、小鈴が耐熱スーツを脱いで身なりを整え直し、お燐に紅茶を入れてもらうくらいの時間が経っていました。

私もお燐からティーカップを受け取ります。

「どうしちゃったのかしら、あの子たち」

「ここんとこ忙しかったですからねぇ。ストレス溜まってんじゃないですかい?」

(いい加減折れちゃいなさいよ。浪費はなににも勝る娯楽よー?)

……また誰かの声が聞こえたような気がしました。こいしはいませんよね。地霊殿特製のハーブティーを一度鼻から取り入れ、気持ちを落ち着けます。

人心地ついたところで、小鈴に目線をやりました。

「それで、旧地獄めぐりはいかがだったかしら?」

「ええ、とても稀有な体験だったと思います」

そんな彼女のかたわらには、メモ帳が置かれていたのでした。私が取り込んでいる最中に、少し手をつけていたのでしょうか。

「先ほどからずっとメモをつけてらっしゃいますけど、なにを書いているのですか?」

「ええ、レポートを書こうかと思ってまして」

「貸本屋と言ってらしたわね。地底の話を本にでもなさるおつもりなのかしら」

あわあわと空いている片手を所在なく握りしめます。

「そこまで大げさな話になるかどうかは。ご迷惑でしょうか?」

「とんでもない。むしろ地底の恐怖が地上に知れ渡るのは、私たちにとってたいへん重要です。記録とは、その最も簡便な手段でもありますので」

「記録、ですか」

小鈴が少し目線をうしろのほうに動かしました。やはり気になるのでしょうかね、あれが。

今や我が部屋の片隅は、殺風景な本棚でみっしりと埋まってしまっておりました。早いとこ片づけられるといいのですが。

「興味がおありですか?」

「あの、やっぱりあのあれって、日記、でしょうか?」

「ええ、普段は書庫に全て収めてあるのですけれども。鬼たちが書庫を補修したいと言うので、いっときだけ一部を私の部屋に退避させてあるのです。頻繁に見るわけでもないものですから、普段は置かないのですけれども」

小鈴の喉のあたりが、小さく動くのが見えました。

……さて、ここで一つ、彼女の背中を押して差し上げましょうか。

「あら、いけない。大事なことを忘れておりました」

右足に重心を預けて立ち上がります。そんな私を、小鈴がまじまじと見ていました。

「申し訳ありませんが、半刻ほど席を外させていただきますね。余興の準備がございますので」

「ああ、それじゃあ私も部屋に」

小鈴が腰を浮かせました。私はすかさず人差し指を口に当てます。

「申し訳ありませんが小鈴さん、この部屋でお待ちいただけませんか。秘密の準備なもので」

「え、ええ?」

「お茶もお菓子も十分に用意がございますので、どうぞゆっくりなさっていてください。お燐、また車椅子を引いてもらえるかしら?」

「かしこまりました」

小鈴は私のほうに手を伸ばしかけたまま、固まっておりました。構わず私とお燐は、部屋を出ていってしまいます。残されたのは、小鈴一人です。

というわけでほんの少し、残された小鈴の様子を見てみましょうか? 彼女は私たちが部屋を出ていってから五分ほどは、ハーブティーに口をつけるなどしておりました。が、そもそも私が席につく前からいただいていたものですから、そうたくさん口に入るものでもありません。あっという間に手持ち無沙汰となり、うしろの本棚をしきりに気にするようになりました。

「……読んではいけない、とは言ってなかった、よね?」

そう口に出したのは、彼女のなけなしの良心だったのかもしれません。当然、それに応える者は部屋におりませんでした。私は宿に向かっている最中でしたし。

「……まずいものを読んじゃったら、あとで謝ろう。そうしよう」

はい、やはり小鈴は私の日記に興味津々であったようです。いったいどんな経緯を経てあのこいしストーキング日記は完成するにいたったのか。大本のルーツを探れば、地底最恐の妖怪、古明地さとりの秘密にも迫れるかもしれないと。

背表紙の番号がなるべく若いものを探していきますと、律儀にも本は番号順に並んでいます。記念すべき日記帳の第一冊は、本棚の一番上、一番左端にありました。ご丁寧に作業用の脚立まで近くに置いてあります。

ゆっくりと引き出してみると、革装丁の下に綴じられた紙はこげ茶色を帯びており、相当に劣化が進んでいるのが見て取れました。慌てて開くとそのままボロボロ壊れてしまいそうな、そんな危うさを感じます。

ですが、小鈴も伊達に貸本屋を営んではおりません。赤子を扱うような手付きでテーブルに冊子を持っていくと、懐から手袋を取り出し身につけました。よく地底に持ってきてましたね。

息を殺しながらゆっくりと表紙を持ち上げます。小鈴はその一ページ目が見えてくるにつれ、鼓動が高まってくるのを感じました。

§

小鈴が危険な古書の開封に手を出しているのと同じころ、私たちは地霊殿の母屋を出て宿に向かっているところでありました。

「さとり様、余興の準備って言ってましたがなんのことです? 予定じゃ本居のお姉さんには、ペット演芸を見せることになってたはずですが」

「興が乗った、と言ったでしょう? その一環ですよ」

「それはいいんですが、前もってあたいらにも話しといてもらえると助かるんですがね……」

そうこう言っているうちに、大広間へとたどり着きました。私は入り口の手前で車椅子を降りて、片足と柱で体を支えます。

「あなたは、ほかにも仕事が残っていたでしょう? 先に戻って構わないわ」

「え、でも……支えがなくて大丈夫ですかい?」

「困ったことがあったら、仲居担当を呼んで助けてもらうわ」

「そういうことなら。くれぐれも無理はせんといてくださいよ」

お燐は空になった車椅子を押して、通路を引き返していきました。

……あとであの子には、謝っておかないといけませんね。

片足立ちで、大広間に入ります。仲居ペットたちが掃除を済ませてくれていたので、人気はありません。エントランスも十分に広いですが、あそこは多くのペットが常駐しています。

ここしか行くべき場所が、思いつきませんでした。

「なるほど。どういうことかと思ったら、厄介なのが憑いてたようです」

(なっ)

ペットたちの陳情にまぎれて聞こえてきた例の声が、ここならはっきり聞き取れました。

「読心ができないからとて、見つけられないと思ったら大間違いです。姿を現しなさい」

私を取り囲むように無数の弾幕が現れ、私に向けて殺到します。それらが私に衝突しようかというところで、そいつは私からすいっと離れていきました。

そいつは残りの弾幕を後退しながら避けていき、私と同じくらいの背丈の女へと変じて畳の上に膝をつきました。女苑が私に向かい、歯ぎしりしております。

「なぜ、ばれた!? 心が読めないはずなのに」

私が違和感に気がついたのは、ペットたちの陳情を受けている半ばでのことでした。

「読めないからこそ、気がつくのですよ。今の私にとって周りの環境は、人っ子一人通らない暗闇の中も同然なのです。そんな中でしきりに声をかけて来るようなやつに、気がつかないほうがおかしいってものですよ」

「も、盲点だった……」

「加えて、気配を消すやつを見つけるのは私の得意技でもあるのです。なにしろ私の家族には、完全に気配を消せるやつがおりますもので」

「あんたら、忍者の系譜かなにかなの!?」

あいにく、こいしの気配はどこにもありませんでしたが。

「さておき、ペットたちをそそのかしていたのはあなたですね? 私のペットを物欲まみれにした代償は高くつきますよ」

「はっ。手負いの妖怪が、なにを粋がってんのさ」

女苑が指輪だらけの手をポキポキと鳴らしました。

「わざわざ人気のない場所で声をかけるとは、愚かなやつだ。ここであんたをぶちのめして、我が操り人形としてくれよう」

「甘く見られましたね。手負いの妖怪をなめていただいては困ります」

私の足が、畳から離れます……はい、いざとなれば飛べると申し上げましたね?

女苑が両の拳を顔の前に構え、身を低くして弾幕をかわします。何発かは掠めていきましたが、ダメージにはほど遠いものです。

「ずいぶんと張り切るじゃないの」

「怪我の度合いなど、弾幕にさしたる影響はないということです」

女苑がギラギラした目をこちらに向けながら、拳を構え直しました。

「だが、そう長くは頑張れまい。いつまで飛ばしていられるかしら」

私も両手を構えて、それに応えます。

「試してごらんなさい」

§

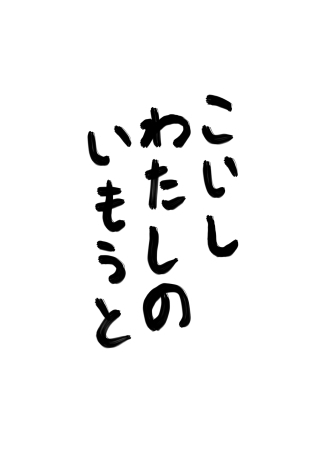

(※現代日本語に翻訳の上、筆致のみ原文を再現)

一ページ目を見た瞬間、小鈴は悲鳴が喉元まで登りかけました。

以前見た日記に比べると、たいへん稚拙で、荒々しい書体です。ところどころが直線的な筆致は、なにかを急いているようにも見えました。

「……なんなの、ほんとなんなのこの人。大昔からストーカーだったってこと? 最初の最初から妹さんの名前なんて」

しかも日記の体すらなしておりません。いったいなんの意図でこんなものを残してあるのか、小鈴には見当もつきませんでした。

しかし、ここで怖じけずいていては話になりません。呼吸を整え、次のページをめくります。

ページいっぱいに、これだけ書いてありました。やっぱり日記と呼ぶにはおこがましい何かでしかありません。

「また探してる……このころから妹さんはいなくなりがちだったのかしら」

眉間にしわを寄せて、さらに次のページへ。

肌が泡立って、服の裏地に触れる感じがしました。日記として書いたんだとしたら、それはもうただの気狂いですね。私のことですけど。

四ページ目、五ページ目、六ページ目もずっとこいし尽くしです。

「書きかたの練習帳……なわけはないよね。なにを思ってこんなに書き続けたのかしら」

小鈴もさすがに、日記が一冊まるまるこいしで埋まっているとは思いたくなかったでしょう。こいし以外のなにかが現れるのを待ち構えて、ページをめくり続けました。

そしてそれは、日記を三十ページほどめくり続けたところでようやく姿を現したのです。

並んだ文字をまじまじと見つめます。まだまだ稚拙ですが、読み間違いようがありません。

「どういうことなの……?」

こいしは私の妹。揺るがない事実です。ただ、それが日記として書かれていることに小鈴は違和感を覚えたようでした。

「これじゃあ、まるで……妹さんのことをこのとき初めて思い出したみたいじゃない……」

§

サイドステップを踏む女苑の姿が、私の目の前から失せました。

口の中から舌打ちが漏れ出ます。右半面を包帯で覆っていれば、そちらから襲ってくるのはしごく当然のことでした。右を向いたときにはもう、女苑の姿が目の前にありました。

「そら、まずは一発!」

黄金色のオーラをまとった拳が、お腹をめがけて打ち出されます。両腕を重ねてかばいますが、指輪がめり込んできてかなり痛いです。しかも追い打ちで顔にもう片方が飛んできました。

勢いつけて、うしろに飛びます。頬骨に痛みを覚えましたが、倒れるほどではありません。

距離をとって立ち上がりますが、女苑は拳を構えたままニヤニヤしておりました。

「弾幕密度はあるけど、ワンパターンだわ。パターンが見えちまえばこっちのもんよ」

困りました。一人にならないと誘い出せないとは思っていましたがなかなかの強敵です。

格闘戦の実力差は歴然。増して今は、女苑のトラウマ想起にも頼れません。けっこう大きな音を立てたつもりですが、こういうときに限って助太刀もなかなか来ないときました。お燐を早めに帰してしまったことが悔やまれます。こいしも早く来てくれないものかしら。

やむを得ませんね。この状況でも使える弾幕には限りがありますが、このまま戦い続けてもジリ貧となるだけです。こちらの切り札を出しましょう。

「スペルカード宣言」「ほう、何を出すおつもり?」

両腕を左右に広げて、弾丸をまきます。きっかり六十度ごとに、合計六発。しかしそれらはすぐに、私の周りでしぼんで消えてしまいました。

ま、こういう弾幕なんですけど。事情を知らない女苑が鼻で笑い飛ばします。

「もうガス欠かい? そろそろ仕留めさせてもらうわよ」

前屈みになって突っ込んできます。私は弾幕を適当にばらまきながら女苑を誘いました。

「それ以上近づくと、あなた死にますよ」

「なんだと?」

唐突に女苑が足を止めます。これまた戦士の直感ってやつでしょうかね……よりによって「罠」のすぐ目の前でした。

変化は一瞬です。先の弾丸が消えた場所で、突然の爆炎、爆風が巻き起こりました。女苑がつい鼻先で起こった爆発にのけぞります。

あとには畳のはげた焼け焦げ跡が、六つ出来上がりました。修理がたいへんそうです。

「脳符『ブレインフィンガープリント』。あなたの記憶力を試してあげましょう」

女苑が汗を流しつつ、シルクハットを直しました。

「爆弾に変化する弾幕だと? 今の一撃で倒し損ねたのは失敗だったわね」

「野良試合だろうと初見殺しをやるつもりはございませんので。一発は見せるのがマイルールなのです。それに、一度避けられた程度で安心するのは早いですわ」

「なにさ。所詮は動かない弾幕。場所さえ覚えりゃ済む話だわ」

「似たようなことを言っていた天狗が、撮影に五百リトライを費やしましたっけねぇ。ふふ」

新たな爆弾を、六発練り出します。

「せっかくですから、いいことを教えてあげましょう。ブレインフィンガープリントとは本来、記憶を想起した際に起こる固有の脳波のことを意味しています。私はそれを読み取ることで、あなたの記憶違いにつけ込むのですよ」

「今のあんたは心が読めないでしょうに」

すかさず私は唇を思いっきり持ち上げました。

「本当に、私が心を読めていないとお思いですか?」

「……なんだって?」

「二発目、設置します」

「なっ、ちょっと待っ」

待ってあげません。新たな爆弾が設置されます。

はい、当然ハッタリです。しかし疑いを持たせることくらいはできたでしょうね。あとは考えさせる隙を与えさせず、間断なき時限爆弾のどれかに引っかかってくれれば私の勝ちです。

それでどうにかならなければ……小鈴が鍵となるでしょう。

§

こいし。わたしのいもうと。せいはおなじくらい。ふわふわのかみ。となりにいた。このまえまでは。いっしょにあそんだ。なにしてあそんだ。おてだま。あのこのぶんが、のこってる。

日記のページをめくるにつれて、少しずつ、少しずつ、こいしに関する記述は増えました。

「日を追って、こいしさんのことを思い出してるみたい。いったいあの姉妹の間になにがあったんだろう……生き別れとか? 事故とかがあったのかしら」

小鈴もいくぶんの考える力を取り戻しつつあるようです。やがて日記は難しい言葉やより多彩な文字、表現を使って書き進められるようになっていきました。

こいし。私の妹。もうあの子のことを思い出し続けて三月が過ぎた。それでもなおあの子の記憶はおぼろげだ。同じくらいの背丈、ふわふわの髪。私たちはいつも一緒で、毎日お手玉遊びをして、追いかけっこをして、同じ床で寝た。今はいない。

今日は一緒に食べたもののことを思い出した。川の魚を焼いて、半分ずつこいしと食べた。実際にやってみたが、たいへんな思いをした。そもそも魚など獲った試しがない。火を起こすことも、焼くこともだ。では、そもそも魚は誰にとってもらったのだろう?

(中略)

こいし。気がついたら姿を消した、私の妹。思い出し続けなければ忘れてしまう。まるで手にすくった水が指の間からこぼれ落ちるように。前に書いたものを読み返せばあの子のことを思い出せるのに気がついたので、なるべく違うことを書いていきたい。

思い出し続けるうちにはっきりしてきたことがある。私とこいし以外にも、ここには誰かが一緒にいた。どうして忘れていたのだろう。私たちは天涯孤独の姉妹だと思っていたが、どうやらそれはとんだ思い違いだったようだ。

今日は山を降りて、人間の暮らしを垣間見た。一つ屋根の下で、親と子どもたちが暮らしていた。そんな家を何件も見た。そこでようやく思い出したのだ。

私たちにも、あれと同じように親がいた。親類がいた。隣人がいた。それらを今の今まで、私は全て忘れてしまっていた。

何人いたか。どんな姿だったか。いつごろ居なくなったのか。もはや定かではない。今は、こいしのことを思い出すだけでもう精一杯だ。

最近私に餌をたかりに来ていた犬が、夜の番をしてくれるらしい。これで少しはゆっくりと、こいしのことを思い出せるだろう。

小鈴はいったん顔を上げ、窓の外を眺めます。庭園には赤青黄色の花が咲き乱れていました。

「まるで記憶をたどる旅のようだわ。こいしさんのことを忘れないようにするための」

改めて最初のページを思い出しますと、あれも気狂いのたぐいではないと思えてくるようになったのではないでしょうか。あれはこいしのことを忘れないようにするための戦いでした。紙と筆を揃え、文字の書き方を覚え、最初に書いたのがこいしの名前だったのです。

「しかも、とんでもない話が出てきたわね。サトリ妖怪は、さとりさんとこいしさんだけではなかったの? だとしたら、ほかのサトリ妖怪はどこに消えてしまったのかしら」

小鈴の胸は高鳴りました。これは幻想郷縁起にも書かれていないお話です。ひょっとしたらサトリ妖怪のルーツとか、そういう話に至るのかもしれません。

もはや惑う手つきもなく、ページをめくっていきました。

こいしがいなくなって四月。今日は玄武の沢にまで足を伸ばした。河童たちが騒がしかったが正直どうでもいい。注意深く人の隠れられそうな岩の陰などを探したがどこにもいない。河童たちにも話を聞いたが、こいしのことを記憶にとどめている者は誰もいなかった。

(中略)

こいしがいなくなって五月。こいしの好きな野うさぎの鍋を作ることにした。献身的なペットに一匹犠牲になっていただき、捌いて野菜と一緒にじっくりと煮込む。匂いがこいしに届くようにと強い味つけにしたらこいしではなく鬼がやってきて酒と交換に一口食わせろときた。

(中略)

こいしが帰ってきた(強い筆跡でした)。いなくなって六月を経てのことだった。

いなくなった日と同じように、隣に座っていた。上の空の様子で、声をかけても応えない。また第三の眼は固く閉じられており、心を読むことはかなわなかった。

お化けでも見つけたような気分だった。

今まで着の身着のままの様子だったので、着替えを仕立てて川で体を拭いた。伸び放題の髪の毛は泥まみれでごわごわになっており、覚えている限りのこいしとはだいぶん違っていた。なにか覚えているかと思いお手玉を見せたが、これにも反応がない。いない間にずいぶん増えたペットたちを見せるとこれには興味を示し、山猫の一匹に触れようとして引っかき傷を作る。また居なくなっては困ると思い、手をつないだまま寝かせて今これを書いている。

(次のページ)こいしがいなくなった。ほんのわずかな時間居眠りしたあとのことだった。昨日の日記を見返し、恐ろしいことに気がつく。書いたことのほとんどを忘れかけていた。

改めて日記を読み返すに、わかってきたことがある。私がほとんど忘れていたこいし以外の誰かは、こいしと同じことになったのではないか。第三の眼を閉ざしたら、全て忘れ去られて消えてしまうのではないか。やがてこいしも、そうなるのではないか。

思い出し続けねばならない。こいしの姿を。こいしと遊んだことを。

再びこいしが私の隣に戻ってくるその日まで。

「……そして千三百冊ぶん、さとりさんは『思い出し』続けたのね」

背後に並んだいっぱいの日記帳を、小鈴は見上げました。

幻想郷縁起に記された、こいしの記述が思い出されます。無意識のまま行動するこいしは、一度視界から外れると消えてしまうばかりか、存在すら忘れられてしまいます。

「……じゃあ、さとりさんとこいしさん以外のサトリ妖怪は……」

消えました。

成仏することも地獄に送られることもなく、最も惨たらしい死を彼女らは迎えたのです。

あの、血の池地獄で溺れ続ける怨霊のように。

それは当然、私自身が眼を閉じても同じ末路をたどるということも意味しておりました。

本棚いっぱいに敷き詰められた日記帳は、こいしを思い出し続けると同時に、生かし続けるためであり、生き延びるための戦いでもあったのです。

つい最近まで。

たったの一人で。

地上に疲れ、旧地獄に落ち延び、鬼との熾烈な権力争いを経て地霊殿の主人に収まっても、ずっと、ずっと、ずっと。

小鈴のこめかみを、一筋の汗が伝いました。

地響きを感じたのは、その時です。遠くから、なにかのとどろく音が聞こえてきます。

「……地震?」

部屋の扉を開けてみますと、何人かのペットがエントランスへ駆けていくのが見えました。

§

体の中で、大きくなにかが脈打つような感覚が走りました。

怪我の痛みがすうっと引いていきます。そして。

(……本当に、しぶといわね。これで終わりにしてあげる)

聞こえてきたのは間違いなく、女苑の心の声でした。第三の眼が復旧したのです。しかし現在進行形で受け続けているダメージの回復までには至らないようでして。

つまり恐らくは最後になるであろうこの時限爆弾を、確実にぶち当てなければなりません。

「……爆弾の設置は終わりました。次の設置箇所は」

「おっと、もうその手は食わないわよ」

残念ながら、女苑にはまだ余裕がありました。コートに何箇所か焼け焦げの跡を作り、肩で息をしておりましたが、致命傷となる爆弾の直撃までには至れていません。

「あんたのハッタリは聞き飽きたわ。心が読めてるなんて嘘っぱちだ。そして爆弾の位置は全部覚えた! あとは弾幕の誘導にさえ気をつけてりゃ、恐るるに足りないわね」

「ほう……六発全ての配置を完全に掌握していると」

「答える必要はない!」

左右にステップを踏みながら距離を詰めてきました。二時方向八メートル、六時方向一五メートル、それから……あらあら、正確ですね。六発については。

では誘導開始です。弾幕を放ちながら後ずさりします。

「引っ掛けのつもりか? 知ってるわよ、その方向に爆弾はない!」

女苑の体が残像で歪みました。やはり余力十分。あっという間に距離を詰められ、苦し紛れに放った最後の弾丸も、首を傾けて避けられてしまいます。

次の瞬間には、背中から叩きつけられていました。呼吸が止まって、目の前に星が散ります。

視界が晴れると、私の上に女苑が馬乗りになっているのが見えました。私を見下ろし、指で螺旋みたいなお下げを梳き上げています。

「終わりだねぇ、主人。あんたのメンタルが強いのはわかってるから……このまま力づくで財運をむしり取ってやるわ」

「あなたは一つ、思い違いをしている」

女苑が口をひん曲げました。この期に及んでなお余裕ブッこいてんのが気に入らないですか。

「最後に投射した爆弾の数は六発ではありません。七発です。一度に六発ずつしか置かないという、あなたの思い込みを利用させていただきました。私はあなたが気がつかなかった七発目の爆弾が設置された場所に、あなたを誘導したのです」

「それもハッタリだわ。その場所がまさかここだとでも? だとしたらあんたも巻き添えね」

「では、試してみましょうか」

私は右の親指を人差し指中指と合わせました。さっきからハッタリハッタリと心の声がうるさいですが、構わず指を鳴らします。

何度目かの爆音が、大広間を満たしました。私たちの周りで。

女苑は眼を開けると、拳を打ち合わせて嘲笑います。

「は。やっぱりハッタリじゃないの」

「言い忘れてましたが。起爆のタイミングも私が定義できます」

「は」

女苑の右足を腕に抱えます。

「起爆コマンドを発信してから爆発するまでに、何秒かのディレイを与えることも可能です。それも、一発の単位で」

「え」

私が第三の眼を左手に抱えるのと、視界が真っ白く染まるのは、ほとんど同時でした。

§

最後に見えたのは、三日月型に口を曲げた私の顔。そして全身を襲う衝撃。

分神との感覚共有は、そこで強制的に切れてしまいました。女苑が青ざめます。

(分神が、破られた……!)

最後の爆弾で私も相応のダメージを負いました。しかし疫病神の地底侵略が橋姫宿場にも知らされれば、やりにくくなるのは間違いありません。

女苑の判断は、可及的速やかなる撤退でした。これまでもその逃げ足の速さが、女苑を幾多の窮地から救ってきたのです。

「どうしたの、顔色悪いけれど」

ふと我に返りますと、人間の女が一人、女苑を見下ろしておりました。そこは、幻想風穴の入り口。目の前にいるのはつい先ほど話を合わせて仲良くなったお客様の一人です。

「ああ、ごめんなさい、大丈夫よ」

と、愛想を振り撒きますが、内心は穏やかじゃありません。分神に続いて女苑自身も観光客を装い地底へと乗り込むつもりでしたが、予定変更です。頃合いを見計らって体調不良を訴え、そのままフェードアウト。その辺りが妥当な線でしょうか。

しかしお客様越しにかかってきた声は、その甘い公算を脆くも打ち崩してしまいました。

「お前、人間じゃないだろう?」

§

時間をほんの少し、巻き戻してみましょう。

「よく来たな、人間ども。地獄の入り口へようこそ……と、言いたいところだけど。性懲りもなくまた来たのか、お前ら」

キスメは幻想風穴に集まったお客様たちを、右から左へと見回します。誰も彼もが見知った顔でした。みんなキスメを見て囃したりはしません……この前の脅しが効いたのでしょうか、それとも彼女の妖力の高まりを人間ながら感じ取っているのでしょうか。

事実、キスメは自身が驚くほどに物覚えがよくなっていると感じていました。

「都度命の危険に晒されてるのに、物好きなやつらめ。おいお前、笑ってるのが見えてるぞ」

指を差されたお客様が咳払いします。人間を見る感覚もだいぶん鋭くなりました。手負いの獣みたく威嚇したり、問答無用で襲いかかったりする以外の接しかたを覚えた成果でしょうか。

とにかく今なら、もっといろいろなものが見えるに違いない。キスメはそんな気がしていたようです。そんなとき、その機会はいきなりやって来たのでした。

送迎用の桶を引き上げる手が止まりました。キスメの注意を引いたのは、お客様がたの片隅に集まっていた男女数人の集団です。

「ちょっと待てよ……お前、人間じゃないだろう? お前じゃない、その後ろにいるやつ」

人垣が割れ、一人のお客様が取り残されました。人参色の髪を上にまとめた女で、やっぱりリピーターとして見覚えのあるやつです。女の旅仲間と思しきお客様たちがざわめきました。

「人外の飛び入りはお断りだ。尻尾を巻いて逃げ帰りやがれ」

ずしん、ずしんと桶ごとキスメがにじり寄ります。女は左右を見回し、後ずさりしました。

「そんな、人間じゃないだなんて。証拠かなにかがあるんですか」

「証拠だと? では聞こう、連れのお前ら、そいつと連れ立って来るのは初めてのようだが」

キスメが女の連れらしき男女をにらみます。そちらも尻込みしておりました。

「いったいいつ、どこで、そこの女と知り合った。会って何を話した?」

お客様がたは顔を見合わせて、口々に言います。

「すぐ、そこで」「話が合ったものだから」

女はもはや逃げ腰になっておりました。

「た、確かに知り合ったのはついさっきですけど。そんなことで人外呼ばわりされるなんて、あんまり理不尽じゃないですか」

「理不尽、だって。ふ、ふふ、ふふふふ」

キスメは肩を震わせます。その手にはすでに赤く錆びた鎌が握られておりました。

「どうやらお前は思い違いをしているようだ。妖怪のやりかたを教えてやろう」

お客様がたがより遠巻きに逃げていきます。

「お前が人外でないなら、それでもよし。ただ、私の目についた。お前はそれだけの理由で、残る客どもに恐怖を与える役として死ぬんだ」

もはや迷いもありませんし、脅しで終わるつもりもありませんでした。どんと飛び上がり、ひとっ飛びに近づいて女の首筋へと狙いをつけます。

ガチンと、林の中に鈍い金属音が響き渡りました。

キスメは地上に降り立つと、自らの得物を眺めます。しばらくしてキスメの数メートルほどうしろに、折れた鎌の刃が突き立ちました。

目の前の女の様子は、一変していました。四本の指に指輪をはめた拳を振り上げたまま、キスメを半月のような目でにらみ据えております。

「ムチャクチャやるわね。こんなだから地底なんかに追いやられるんだわ」

「その地底に繰り返し立ち入った挙句、ヤマメやパルスィをそそのかしてたのはお前だろう。お前の噂は聞いてるぞ、疫病神め」

女は、女苑は髪を下ろすと手早く二つに結いました。

「土蜘蛛と、橋姫だっけ? あの二人はチョロかったわね。忙殺されてるところに手のかからないリピーターとして取りいったら、あっさり術中にハマってくれたわ」

「ヤマメも、パルスィも、人間との馴れ合いで疲れている。私がしっかりするしかないんだ」

どこからともなく現れた紫色のコートが、女苑の肩にかかりました。

「威勢の良いこと。あんたみたいな雑魚が、私の正体知ったところでなんとかなるとでも?」

「あんまり舐めるんじゃねえぞ。たくさんの人間を恐怖させてきた今の私は、前よりだいぶん強くなったんだ。お前の首で力試ししてやる」

サングラスを引っ掛けた女苑の額に、青筋が浮かびます。

「三下妖怪が、ナマを言うか。いいでしょう。返り討ちにしてやるわ」

「馬鹿め。帰るのはお前だっ!」

キスメは女苑の頭上高くに飛び上がりました。

§

全身の痛みでもって、意識が戻りました。

体にのしかかる重みはありませんでしたがズタボロです。おべべはズタズタになってますし、焼け傷だらけですし。よもや自分の弾幕で自殺未遂する羽目になるとは思いませんでした。

(いったい何事)(あそこに誰か倒れているよ)

ああ、ようやくペットたちが来てくれましたね。また心の声が聞き取れなくなっていたら、どうしようかと。とっさに第三の眼をかばったのは、我ながら好判断でした。

左右で重さの違う足音が、私に向けて近づいてまいります。

「さとり様!?」

私は首をひねって、お空の姿と畳の上に転がったボロボロの人形とを探し当てました。

「いったい誰にやられたんですか、鬼どもですか!」

私はそれには応えず、ただ床に転がった人形を指差しました。

「焼き払え」

「了解!」

まったく間断なくお空は制御棒を向けると、盛大にぶっ放しました。特大核熱弾が壁をぶち抜き彼方まで飛んでった跡には、人形など塵すら残っていませんでした。

派手にえぐれた庭園をしばし眺めてから、お空が私に振り返ります。

「……今の、なんかのお人形さんに見えたんですけど、よかったんですか!?」

その単純さに、今は感謝と敬意を表したいと思いました。ほかの人に頼まれたときは、もうちょっとだけ迷いましょうね。

「いいのよ、問題ないわ。あなたはよくやったわ、お空」

「そ、そうですか……」

「お礼に次のお小遣いは、少しおまけしてあげましょう」

「マジですか、やったあ! 買いたいものがあったんですよ……えーと……なんだったっけ」

「ゆっくり思い出しなさい」

あー、これはあれです。お空もほかの子同様にさっきのやつにそそのかされましたね、と。鳥頭もときと場合によっては悪くもないですね。

ほかのペットたちもどやどや大広間にやってきて、破壊の様子を見聞しております。その中に小さい影が入り込んで、鈴をコロコロ鳴らす音をさせながら近づいてきました。

「こ、これはいったいなんの騒ぎですか。これが余興の準備?」

どうにか体を起こして、小鈴を出迎えます。

「ああ、お構いなく。ちょっとやんちゃなのを退治していただけですわ。この様子じゃ退治された側にも見える? まあ、大捕物でしたからね」

「え? あの、まさか」

「まさかも何も、ばっちり見えております」

第三の眼に巻いた包帯を解いてみせます。我が第三の眼、第二の中枢はぱっちりと瞼を開き、小鈴を見やりました。

「あなたには良い恐怖をいただきました。おかげで回復が早まりました……心を読まなくてもわかりますよ。日記を読んだのでしょう?」

「いや、あの、私」

「謝る必要はありません。私から読ませるように仕向けたのですから」

私の前で小鈴が深々とうなだれます。開き直りましたね。読まれましたか、我が狂気を。

「いったいいつまで、妹さんのことを考えていらしたんですか?」

「つい最近までかしら。地上を追われて、地霊殿の主に任じられて、暮らしが安定するまで、ずっとやってましたから。必要ないと思えるようになったのは、こいしが上の妖怪や人間と遊ぶようになってからかしらね」

幻想郷縁起に記録されて、こころや菫子といったかたたちに存在が認知されるようになって以来、こいしの実存は強くなったように思えます。そのくくりで言えば、女苑もでしょうか。

まあ、それでもこいし探しは癖になっているんですが。

「何をびっくりしているのかしら。人間には測れない尺度? 私はそうは思いませんけどね。今すぐにでも大事にしていた誰かが目の前から消えようとしている。それを良しとしなかった結果が積み重なって、こうなったというだけですわ。ねえ、そうでしょう? こいし」

「お姉ちゃんは単なる過保護だと思います」

小鈴がいっとう驚いてますね。こいしは彼女のすぐ背後におりました。ようやくのお帰り。

「お客様が来ているのですから、ちゃんとご挨拶をしなさいね」

「そんなことより、上が面白いことになっているわ。ここのところパルスィのお宿に憑いてた疫病神が、キスメと喧嘩を始めそうなの」

なるほど、さてはさっきのやつの本体ですか。

「あなたが止めてあげればよかったのに」

「一生懸命やってる子を邪魔するのは悪くないかしら?」

「ヤマメとパルスィには?」

「伝えた。すごい勢いで飛んでったよ」

私は頭に巻いた包帯もほどきました。もはや動けないほどひどい怪我ではありません。妖怪本来の回復力が、ようやく戻ってきたようです。

「お空、お燐を呼びなさい。もう一度運び屋を頼まれてもらいたいの」

「了解で……いや、それには及ばないようです」

ガラガラと車椅子の音が近づいてまいります。騒ぎを聞きつけて戻ってきましたね。

(助太刀に向かうつもりなのかしら)

小鈴の声を心ざとく聞きつけました。

「どちらかというと、野次馬と言ったほうが正しいですわね……これから、私をこんなにしたやつの行方を追います。あなたも一緒に来ませんか?」

§

そのころの地上です。女苑は態勢を低くして上空を見上げておりました。空には満天の星空……ではなく、弾幕。

夕暮れどきの通り雨のように落ちてくる鬼火の群れを、女苑はごく小さな身のこなしだけですり抜けて行きます。そのまま空を見上げ、一点に狙いを定め拳を振りかぶりました。

「そこだっ!」

指輪つきの拳が桶の側面にめり込み、バキンといやな音を立てました。キスメは桶ごと吹き飛ばされますが、そのまま桶に閉じこもり地上をバウンドします。

「ぐっ……」

顔を出したキスメの額からは、血が流れ出しておりました。

女苑はそんなキスメを追い詰めるように、ゆっくりと歩み寄ります。

「確かに、威力はあるみたいだけどねぇ。だけど、あまりにも芸がなさ過ぎるわ。弾幕がことごとく、上から下に落ちるだけなんだもの」

キスメは桶の側板を割れんほどに握りしめます。ちょっとやそっと強くなった程度でどうにかなる相手じゃないことくらい、悔しいくらいによくわかりました。

「威勢だけはよかったけどねぇ」「誰か助けを呼んできた方がいいんじゃ」

そんなキスメの耳に、観衆と化したお客様たちの声が届きました。

歯を食いしばります。目の前の敵はおろか人間にもなめられては、これまでの繰り返しです。

土埃が宙を舞います。よりいっそう高く飛び上がり、鬼火を生み出しました。さきほどの数倍の勢いをつけて、鬼火とともに女苑へと襲いかかります……が。

「タイミングから何から同じだっつーの!」

落ちてきたところで、横っ面を思いきり張り飛ばされました。クリーンヒットです。あわれ、もはや受け身を取ることすらかなわず、再び地面を転がる羽目になりました。

キスメは寝返りを打って起き上がろうとしますが、頭がぐらぐらします。地面をつかむことすらできずにいると、女苑の声が間近に迫ってきました。

「さあ、もう終わり? ひとまずこれ以上抵抗できないようにその桶壊しとこうかしら」

キスメは震えました。これでは、あまりに代償が大きすぎる腕試しになってしまいます。

「待て!」